こんにちは、けいみるるです。

今回は、法勝寺焼とは何についてです。

法勝寺焼という焼物を知っていますか?

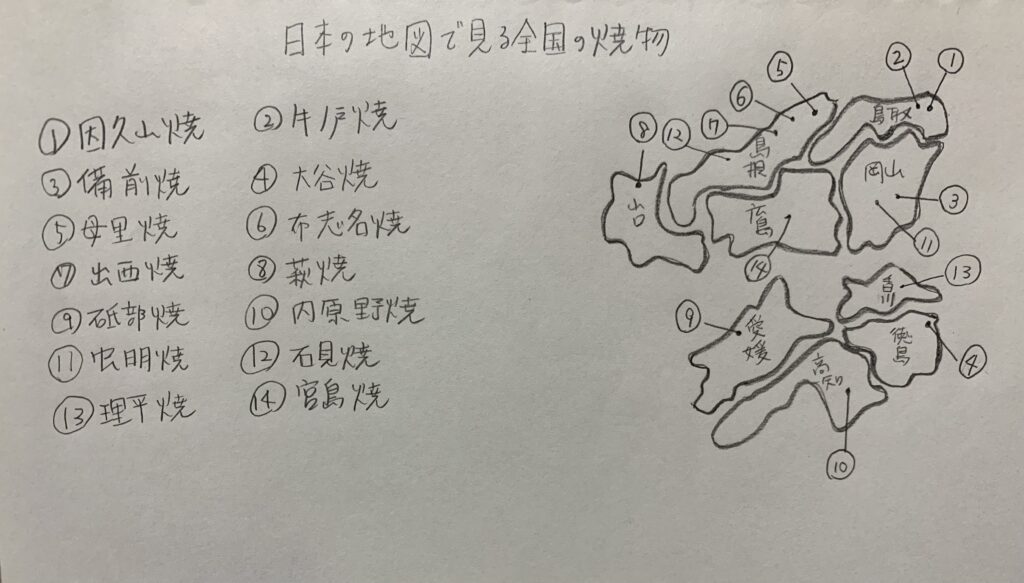

どこの地方の焼物でしょうか?

法勝寺焼の焼物

法勝寺焼(ほっしょうじやき)は、

江戸時代から伝わっています。

代々受け継がれている自家製の釉薬を使っています。

白色と瑠璃色の釉薬が特徴です。

気品ある色合いとシンプルなデザインの焼物です。

中国地方

鳥取県南部

鳥取県米子市と西伯郡南部町に窯元があります。

法勝寺焼とは何を書いていきます。

法勝寺焼の歴史は

250年以上の歴史があります。

江洲の陶工丈助(とうこうじょうすけ)によって製作が始まったと伝えられています。

花器・茶碗を製作していました。

この伝統をついで、明治38年に初代・安藤秀太郎が築窯しました。

1961年に皆生に窯が開かれました。

法勝寺焼の特徴は

鉄による黒釉とあめ釉との融合により、高台を深く削り出し、薄手ながらも重厚な作風があります。

松花窯で、茶器や雑器を中心に伝統である緑釉と、5代目・安藤愉理が好まれる瑠璃色があります。

粘土・釉薬は

皆生(かいけ)の砂や日野川河口の砂鉄を粘土や釉薬に取り入れています。

地元の土と、独自の釉薬を使っています。

わら灰と銅を加えた釉薬・緑色が特徴です。

瑠璃色もあります。

法勝寺焼の今は

現在は、5代目・安藤愉理氏が受け継いで活動されています。

登り窯にこだわり作品を作っています。

以上が、法勝寺焼とは何でした。

まとめ

鳥取県で江戸時代から続いている伝統的な陶器です。

地元の土と独自の釉薬を使って作っています。

緑色の釉薬や、瑠璃色の釉薬が特徴です。

とてもきれいですね。

シンプルでありながら味のある色合いがいいですね。

法勝寺焼の散策の際に、参考になればうれしいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、温泉津焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント