こんにちは、けいみるるです。

今回は、堤焼とは何についてです。

堤焼という焼物を知っていますか?

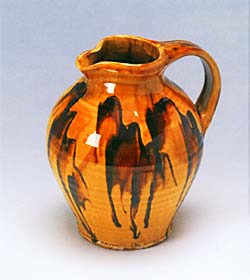

堤焼の器

黒と白の釉薬を流し掛けしたなまこ釉がとても美しいですね。

堤焼とは、

仙台で採れる粗い良質な土と黒と白の釉薬を流し掛けたナマコ釉です。

独特の色合いを出します。

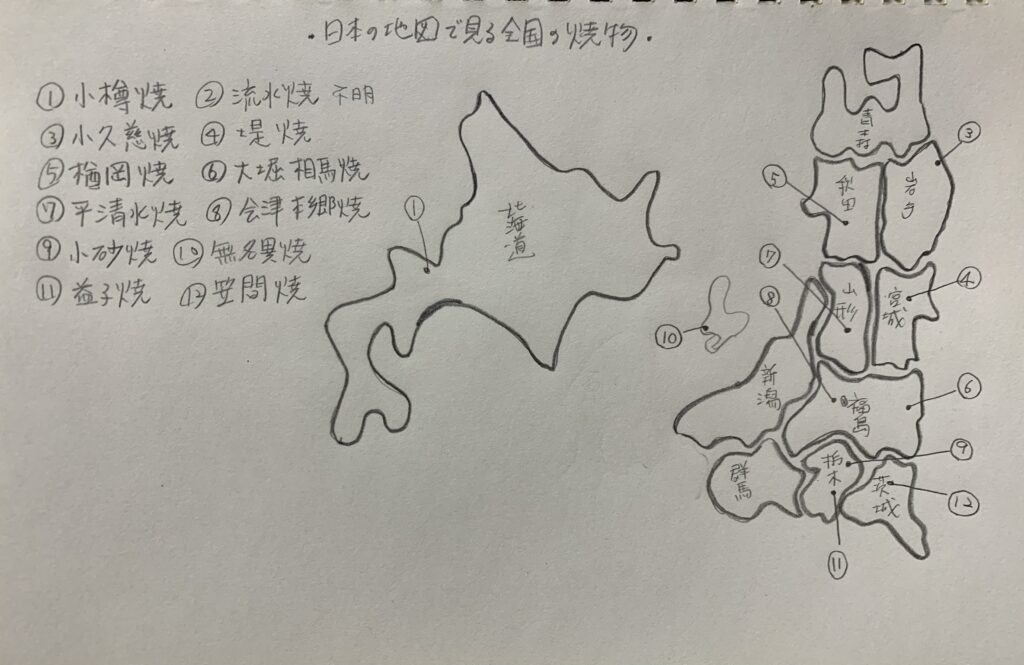

*東北地方

宮城県仙台市です。

伊達政宗時代から東北地方の中心都市として発展してきました。

大都市でありながら、自然と調和した「杜の都」として知られています。

東北地方唯一の政令指定都市です。

夏は涼しく・冬は積雪があります。

堤焼とは何について書いていきます。

堤焼の見るポイントは

粗く練りが強い良質な土を活かした素朴さと、黒と白の釉薬を流し掛けたなまこ釉が特徴です。

公害が原因で、堤町すべての窯の火は落ちてしまい、現在の窯元は堤焼乾馬窯です。

仙台で採れる粘土を使い、地元の岩石や籾殻(もみがら)の灰を釉薬としている焼物です。

鉄釉を含む黒い釉薬に、なまこ釉の色が流れ出したような色合があります。

すべてが、手作業で作られていますので、焼き具合によっては釉薬の表情が違って見えます。

堤焼の歴史は

300年以上の歴史があります。

江戸時代、欧州街道の北に堤町があり、北の守りとして足軽武士達は近隣で取れる粘土を使用しています。

土人形や器を作って売っていたのが始まりです。

江戸時代中期には、仙台藩主・伊達網村がえどから今戸焼の陶工・上村万右衛門を招いて日用人などを焼かせたことが始まりといわれています。

昭和初期には、一時衰退の危機がありましたが、堤町を訪れた民藝の父・柳宗悦(むねよし)にも、東北を代表する民窯の一つとして注目されて、水甕(みずかめ)などが高く評価されました。

堤焼乾馬窯は、地元の名工として知られている初代の人物が、仙台に招かれて江戸の陶工・三沢乾也から乾馬の陶号を授かったのが始まりといわれています。

堤焼の特徴・魅力は

鉄釉になまこ釉の色が流れたような、色合があります。

焼き具合によって、表情が代わっています。

仙台の土と釉薬を使って、この地の風土に根ざした焼物が生み出されました。

鉄分を含む黒い釉薬になまこ釉のいろが流れ出たような色合があります。

堤焼の土

仙台市内の台原や丸田沢などから採れた赤土・岩石です。

堤焼の釉薬

黒・白の釉薬です。

黒は鉄分を含んでいます。

白色には、籾殻灰を使っています。

すべてが手作業であるため、焼き上がりはそれぞれ違った表情がでるのでそこが魅力です。

堤焼の本物と偽物の見分け方

本物は

海鼠釉であること、釉薬の濃淡・斑紋・流紋が現れたりします。

高台部分に裏印(落款・陶印)がある場合があります。

偽物は

光沢が不自然だったり、均一すぎたりします。

裏印は、偽物にはありません。

不自然な印が押されています。

年代の新しいもの、産地が仙台以外のものです。

堤焼の現在

窯元は乾窯(けんば)一軒が、伝統を守り続けています。

丸田沢の自然豊かな環境に場所を移しています。

現在でも、仙台の土や釉薬を使い続けています。

以上が、堤焼とは何でした。

まとめ

300年以上の歴史がある堤焼です。

地元で採れる土と釉薬にこだわっています。

粗く粘りが強い良質な土を活かしていて、黒と白の釉薬を流し掛けたなまこ釉が特徴です。

色合もとても綺麗ですね。

自分のお気に入りの焼物に出会いにいきたいですね。

堤焼鑑賞の参考になればうれしいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、布志名焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント