こんにちは、けいみるるです。

今回は、伊勢神宮の起源・浅間神社を散策についてです。

伊勢神宮とは、

伊勢神宮です。

天照大神をお祀りする内宮と呼ばれている皇大神宮です。

外宮を中心とした125のお宮とお社を、合わせた総称になります。

古からお伊勢さんとの愛称で親しまれています。

外宮には産業の守り神様として豊受大御神がお祀りされています。

2000年の歴史のある日本人の心のふるさととされます。

浅間神社とは、

浅間神社

鎌倉時代に古墳の上に創建された神社です。

御祭神は、女性の神様、木花咲耶姫命様です。

山緑を守る神様、大山祇神の姫君です。

アフィリエイト広告を利用しています。

伊勢神宮の起源・浅間神社を散策について書いていきます。

伊勢神宮の起源は

主祭神:天照大神は800万の神々の中心に位置します。

太陽にも例えられる神様です。

古事記では伊勢神宮について起源については何も語られていません。

古事記では、天孫降臨のところで五十鈴の鈴・伊勢大御神宮という表現で語られています。

伊勢神宮の歴史は

三重県伊勢市にあります。

由緒は第10代崇神天皇の御代皇女・豊推理姫命(ゆたかすきいりひめいのちの)のご創建です。

2千有余年の歴史を持ち、式内社として栄えていました。

室町時代の頃までは、備前岡山の氏神として祟敬あつく、境内地も現在の弘西学区全域にも、及んでいました。

その後他の神社も創建されていき、人々も移住して、城下町が形成されていきました。

現在の氏子地域が出来上がったと考えられています。

伊勢神宮の特徴・魅力は

穀倉に基づく唯一神明造りです。

屋根は切妻の茅葺き(かやぶき)屋根で、出入り口は平入り、柱を地中に埋める掘立式で、棟持柱(むねもちはしら)が特徴です。

ヒノキの素木を材料にした直線的でほとんど装飾のない簡素な作りが、2000年もの間、常若であり続ける伊勢神宮を象徴しています。

伊勢神宮の見どころ

神宮は数ある神社の中でも別格であります。

日本の神社の原点です。

皇室の御先祖である日本人の総氏神様・天照大御神をお祀りしています。

内宮には600本の桜が植えられていて、桜の名所です。

桜の見頃には五十鈴桜祭りが開催されます。

秋には紅葉も見られます。

神宮には正宮を始めとする見どころがたくさんあります。

滝祭神、五丈殿、御酒殿・由貴御倉、忌火屋殿・祓所、御贄調舎、御稲御倉、外幣殿、四至神、御廐(みうやま)、参集殿、大山祇神社・子安神社などです。

日本最強のパワースポットではないかと思います。

伊勢神宮ではルールとマナーがあります。

外宮を歩く際は左側通行で、内宮を歩く時は右側通行と決まっています。

禁煙です。

飲食はできません、水分補給は休憩所です。

浅間神社は

アクセス

東急多摩川線・多摩川駅徒歩2分

東京都大田区田園調布にあります。

正面の階段

浅間神社(せんげんじんじゃ)といいます。

旧沼部村の鎮守です。

主祭神

木花咲耶姫命・家庭円満、安産、子安の神様です。

創建:1185〜1190年、鎌倉時代の文治年間といわれています。

約800年前の創建といわれています。

浅間神社の歴史

約800年前の創建といわれています。

鎌倉幕府を開いた源頼朝の妻・北条政子が出陣の後を追って同地を訪れた際の、出来事に由来しています。

その道中、足が痛み多摩川の畔で傷の治療をすることになりました。

亀甲山(かめのこやま)に登ってみると、富士山が鮮やかに見えました。

その祭、源頼朝の武運長久を祈り、この地に持参した仏様の観音像をお祀りしたのが、浅間神社の始まりと伝えられています。

社殿改築の際に5世紀末から6世紀後半の人物や動物の埴輪などが出土しました。

古墳は全長60メートルの前方後円墳と推定され、浅間神社古墳とよばれています。

ご利益は

火難消除・安産・航海・漁業・農業・機織の守護神です。

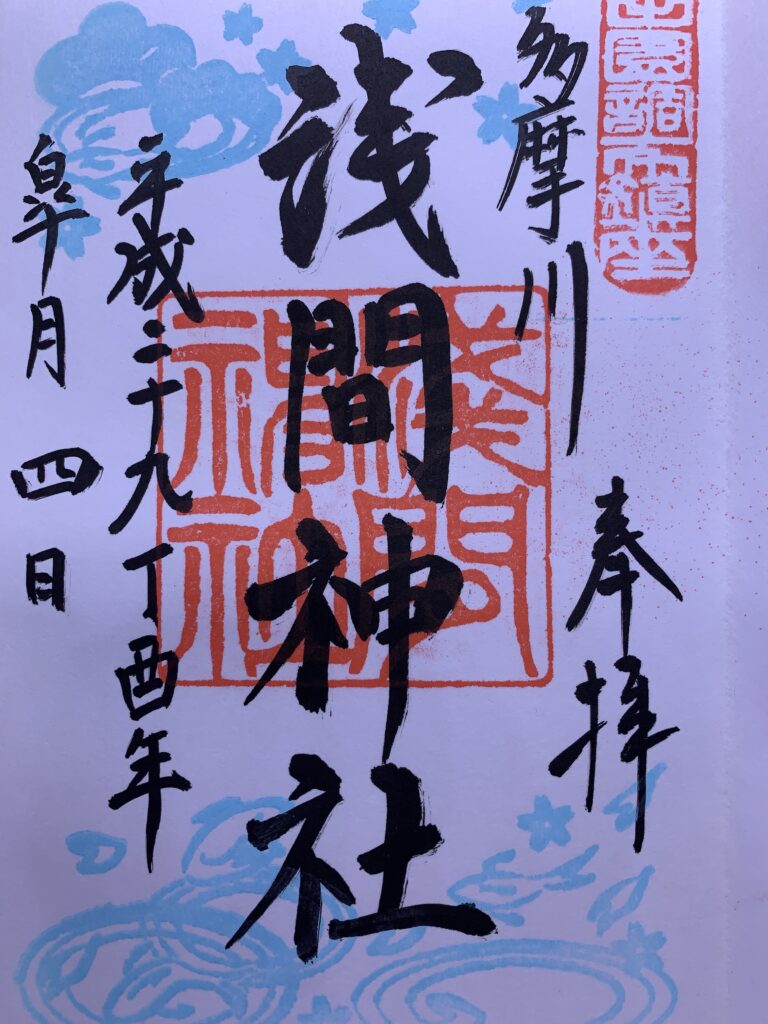

御朱印は

御朱印:初穂料500年

平成の時代の時にいただきました。

浅間神社の見どころ

手水舎があります。

富士山の形の手水舎です。

社殿は緑の屋根の上にさらに屋根があるように見える、二重構造の屋根と朱色の柱があります。

社務所の裏手にある見晴台に上がると地域一帯が見渡せます。

天気が良く雲ひとつない透き通った日には、富士山が綺麗に見えます。

富士山

見晴台のすぐそばには、開運の水晶玉が置かれています。

元は神社を祟敬する氏子の方が奉納した水晶玉ですが台座を回して、自分の干支が富士を指すようにして開運を願うと幸せになれるそうです。

年間には、いろりろな行事が行われています。

11月は、七五三が行われていました。

以上が、伊勢神宮の起源と浅間神社を散策でした。

まとめ

伊勢神宮は日本の神社の原点です。

天照大御神がお祀りされています。

125の宮社の集合体であり、それぞれの神社には格があります。

もっとも格をもつのが、内宮で、その次が外宮となっています。

人生で、一度は行ってみたいところの神社ですね。

浅間神社は古墳の上に建てられています。

歴史の古い神社ですね。

約800年前に創建されました。

源頼朝の身を案じた妻の北条政子がその後を追って、この多摩川に正観世音像をお祀りしたことで、浅間神社が始まったとされています。

歴史ある神社のパワースポットです。

*参拝される際は、ルール・マナーを守りましょう。

最後まで見ていただきありごとうございます。

次回は、宇賀神将・蛇窪神社とはです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント