こんにちは、けいみるるです。

今回は、神社の鳥居とは・三田春日神社を散策についてです。

神社の鳥居とは

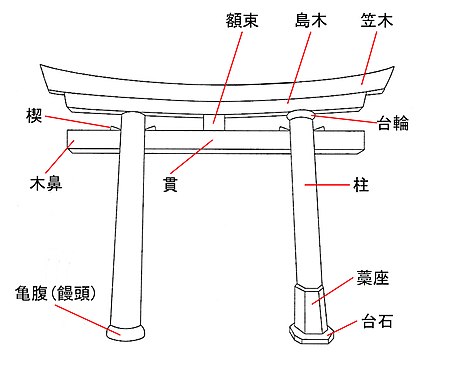

鳥居のそれぞれの名前

神社には必ずというほどに、鳥居があります。

神社の入り口に立っている門です。

神社へ通じる門やシンボルとして建っているだけではなく、内側にある神聖な場所、人間の暮らす外側の場所の境界を表しています。

三田春日神社とは

三田春日神社

三田に鎮守する学問の平和の守護神の春日様です。

江戸時代は江戸幕府内唯一の春日社として、徳川将軍家や諸大名から祟敬を集めていました。

春には、石段に桜が咲き誇り、桜の名所となっています。

こちらもパワースポットになっています。

神社の鳥居とは・三田春日神社を散策について書いていきます。

神社の鳥居て何か

鳥居とは、内側が聖域であることを示す結界ということです。

神社を象徴する存在でもあります。

赤い鳥居や、木の鳥居、石の鳥居が、色・形・大きさなどさまざまです。

「といり」とはヘブライ語のアラム方言で「門」といわれています。

鳥居は二本の柱と二本の横木で作られています。

横木には上のものを笠木、下のものをぬきといいます。

柱の倒れ具合から、ころびといいます。

笠木の反り具合から、反り増しといいます。

神社の鳥居が建てられた時期によっては、ころびや反り増しが違うことがあります。

鳥居の起源は不明です。

なぜ鳥居なのかもわからないです。

鳥居という名から、鳥を宿らせるための、施設だという説もあります。

神話・伝説には死者の霊が鳥になったという説が多くあります。

古墳からは柱の上につけとする鳥型の彫刻が出土しています。

鳥居はこうした信仰に基づくものではないかといわれています。

このことは、「古事記」「日本書紀」にも記載は、ありませんのでほんとのところは不明です。

鳥居というのは神社の出入り口であり、神様と人間の世界を分ける境界と考えます。

鳥居の種類も多数あります。

神明鳥居と明神鳥居の2つに分けられます。

神明鳥居は伊勢神宮が代表的です。

明神鳥居は稲荷神社をはじめ多くの神社にみられます。

姿・形はさまざまあります。

鳥居の形は、天の鳥が泊まる場所として神聖な鳥が足をかかけて休む為のもので、この形になりました。

鳥居とは、この様な意味があるんですね。

鳥居の中は、神様の領域です。

以上が、神社の鳥居て何かでした。

では、過去に行った神社の紹介をします

三田春日神社は

アクセス

JR山手線・京浜東北線・田町駅から徒歩10分のところにあります。

慶應大学の三田キャンパスの隣にあります。

東京都港区です。

天徳2年(958)創建です。

武蔵の国司・藤原正房が、藤原氏の祖神・天児屋根命(あめのこやねのみこと)を、荏原郡三田邑に、奉斎(ほうさい)したことに始まります。

江戸府内唯一の春日社として大名も崇拝しています。

主祭神:天児屋根命です。

ご利益は

学業・受験合格・立身出世です。

幸福をもたらすお守りとして「鹿のお守り」があり、鹿は春日の神のお使いとして、昔から、大切にされています。

東京都は思えないような静かで落ち着きのある、パワースポットになっています。

見どころは

鳥居は石でできています。

鳥居をくぐると、急な石段が目の前にあります。

石段を上ると左手に手水舎があります。

藤原氏の家紋「八つ藤」があります。

社殿は真紅という感じの色です。

戦前の社殿は欅(けやき)で彫刻がありましたが、戦火により焼失しました。

昭和34年に、再建されました。

手水舎の裏手には、赤羽稲荷社があります。

1番左奥には福徳稲荷社があります。

福徳稲荷神社の奥には井戸があります。

「重陽の節句」という例祭があります。

9月9日江戸名物の一つとされていて大いに賑わっていいました。

菊の香りを移した「菊酒」を飲んで邪気を祓い無常息災・長寿をお願いしたりします。

江戸末期まで盛んに行われていたといわれています。

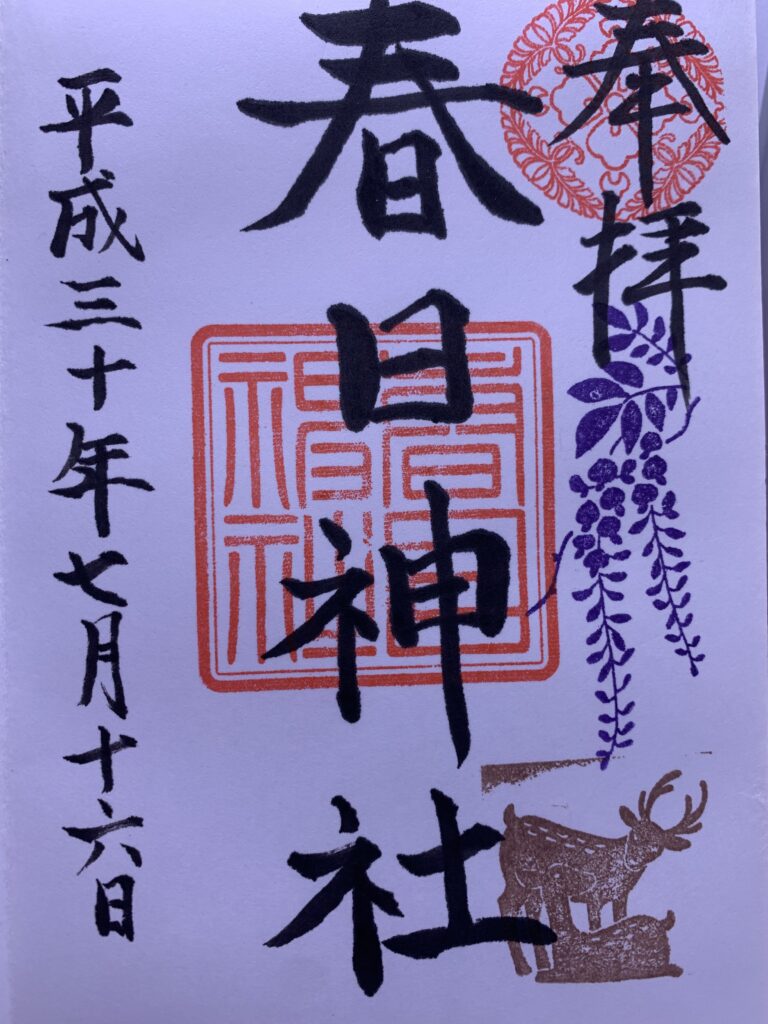

御朱印は

種類は3種類あります。

そのうちの一つです。

初穂料が300年です。

石段では、毎年桜が咲き見下ろしています。

見どころいっぱいの神社です。

都会とは思えないほどの静けさと、どこか別の世界にいるような空間になっています。

*参拝の際は、ルールとマナーを守りましょう。

最後まで見ていただきありがとうがざいます。

次回は、龍・高輪神社です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント