こんにちは、けいみるるです。

今回は、神棚の祀り方は・愛宕神社を散策についてです。

神棚の祀り方とは

家の中で神道をお祀りするための棚です。

神社で祈祷を受けましたお礼を祀ります。

神聖な場所になります。

愛宕神社とは

1603年江戸幕府を設く徳川家康公の命により防火の神様として祀られました。

標高26mの愛宕山の山頂にあります。

23区内で自然の地形としては一番高い山です。

「出世の石段」といわれる男坂があり、仕事運向上のご利益があります。

この神棚の祀り方は・愛宕神社を散策について書いていきます。

アフィリエイト広告を利用しています。

神棚とは

天長10年(833)に成立した「令義解(りょうのぎげ)」にあります、「庶人の宅神祭」という記述があります。

平安時代には、家の中に神祀りがあったようです。

神棚の普及には伊勢神宮の信仰が庶民にまで、広まった中世以降のことだと言われています。

神宮信仰を広めるために御師たちはお祓い大麻と、呼ばれるお札を崇敬者に配って歩きました。

このお礼を室内で祀るために、御祓棚というものが作られました。

これが神棚に発展していきました。

神棚は家の中で、もっとも静かで清浄な所に作ります。

家の中心になる所が良いです。

神棚の下を人が通り抜ける場所は避けます。

神棚の上を歩くことがない上階を選びます。

ですが、マンションやアパートでは難しいので、神棚の上野天井に雲の絵や「雲」と書いた紙を貼って、天井を空に見立てます。

南向きか東向きになるのが好ましいです。

それが難しい場合は、他の向きでも構いません。

棚が吊れない場合は、タンスや床の間に白紙を敷いて、宮形を置いたりお札をそのまま置いて飾ってもいいそうです。

神棚の配置が決まったら、そこに合わせて宮形を置きます。

宮形は、お札を奉安するスペースがいくつかあるかにより、一社造(一殿造)、三社造・五社造など区別があります。

一社造:神宮大麻を1番前にしてその後ろに氏神様のお礼、その後ろに崇敬神社のお礼を納めます。

三社造は

・中央に神宮大麻向かって右に氏神様、左に崇敬神社のお札を祀ります。

宮形の設置ができましたら、宮形の手前上部にしめ縄を張ります。

しめ縄には多数種類があります、迷った時には神職に相談しましょう。

大根しめ縄などの種類は、左右の太さが異なります。

向かって右に太いしめ縄がくるように張ります。

神棚の左右には花瓶を置きます。

榊(さかき)の枝を挿して置きます。

榊は新鮮でいみずみずしいのが良いです。

お供えの基本は

米・塩・水で、そして酒を加えるのが一般的です。

米と塩は平か、水は水器、酒は瓶子に入れます。

お供物は横一列が基本です。

米を中心に向かって右が塩、左が水を置きます。

お酒を置く時は、お酒は左に置きます。

幅がない時は二列・三列に置いてもいいです。

神棚の拝し方は、神社の参拝と同じです。

二拝二拍手一拝です。

お供えをしてから拝礼する時は小揖(しょうゆう)してから、お供えをしてもう一度小揖をして、二拝二拍手一拝して、最後に小揖をして神前から離れます。

《小揖とは、朝廷での儀礼作法です。敬礼です》

お供えしない時は、小揖、二拝二拍手一拝、小揖します。

より丁寧に拝礼したい時は、神棚拝詞や祓詞という祝詞を唱えます。

神棚に拝する時も、身を清めなくてはいけません。

手と口を清めてから拝しましょう。

過去に訪れた神社のご紹介です。

愛宕神社を散策

アクセス

JR・新橋駅から徒歩20分

地下鉄

日比谷線・神楽町駅から徒歩5分

虎ノ門駅から徒歩8分

銀座線・虎ノ門駅から徒歩8分

都営三田線・御成門駅から徒歩8分

東京都港区愛宕一丁目にあります。

創建:軽8年(1603)徳川家康の命により建てられました。

主祭神

火産霊命(ほむすびのみこと)

防火の神様として祀られています。

愛宕山山頂にあり、全国に900社ある愛宕神社の総本社です。

愛宕神社は大鳥居の前の男坂は86段の、急勾配の石段となっています。

傾斜は40度です。

この階段を休憩せずに一気に昇ると出世するといわれています。

ご利益は

火にまつわる災厄除け・防災・印刷・コンピューター関連・商売繁盛・出世・無病息災・恋愛・縁結びなどです。

見どころは

都会にいながら緑豊かな境内は、パワースポットとされています。

四季を感じられる神社です。

大きな池があり、鯉が優雅に泳いでいます。

鯉を見ていると、癒やされますよね。

池は「地盤水の滝」とも呼ばれる名水が、湧き出たとされた池です。

ここでは、食事も出来きる茶店があります。

私は、そこでお昼を食べて帰りました。

美味しかったです。

新橋駅や虎ノ門駅からも近いです。

出世の石段の他にも福を招く石や弁財天など、見どころがあります。

また、訪れて見たいところです。

私はここの雰囲気が好きです。

*参拝される際は、ルールやマナーを守りましょう。

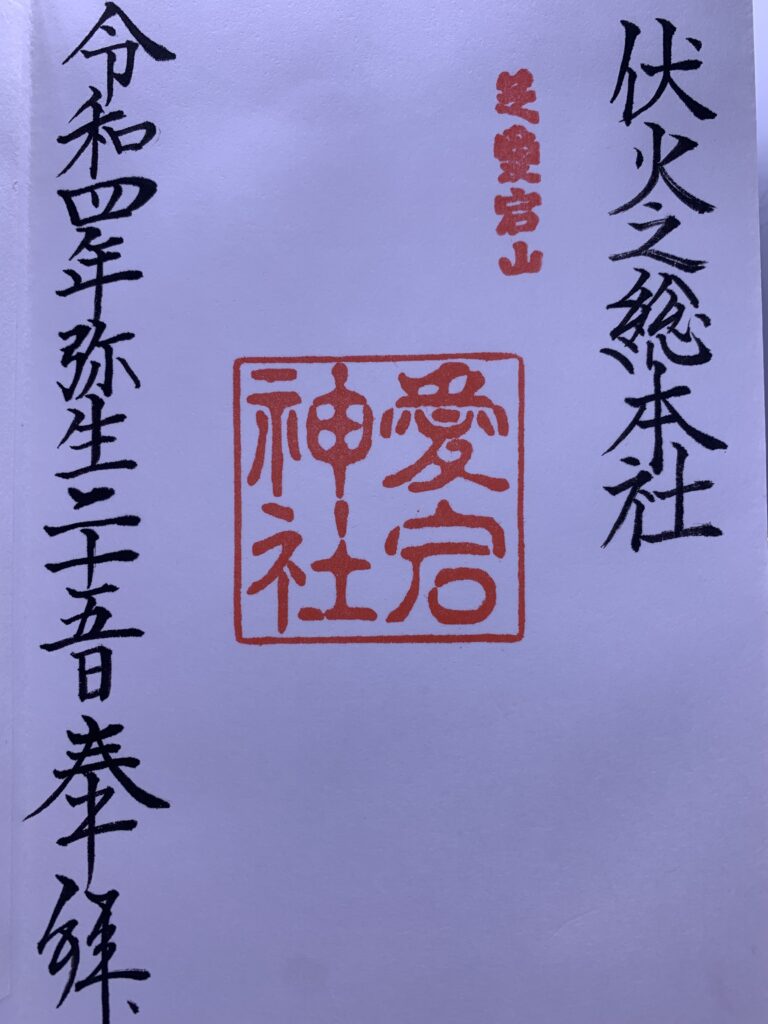

御朱印は

初穂料300〜500円です。

社殿に向かって右側に社務所があり授与できます。

受付時間は9〜17時までです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント