こんにちは、けいみるるです。

今回は、白石焼とは何についてです。

白石焼という焼物を知っていますか?

白石焼

白石焼とは、

「東目の皿山」と呼ばれていました。

白を基調とした端正な気品と、季節の花をモチーフとした独特の色合いがあります。

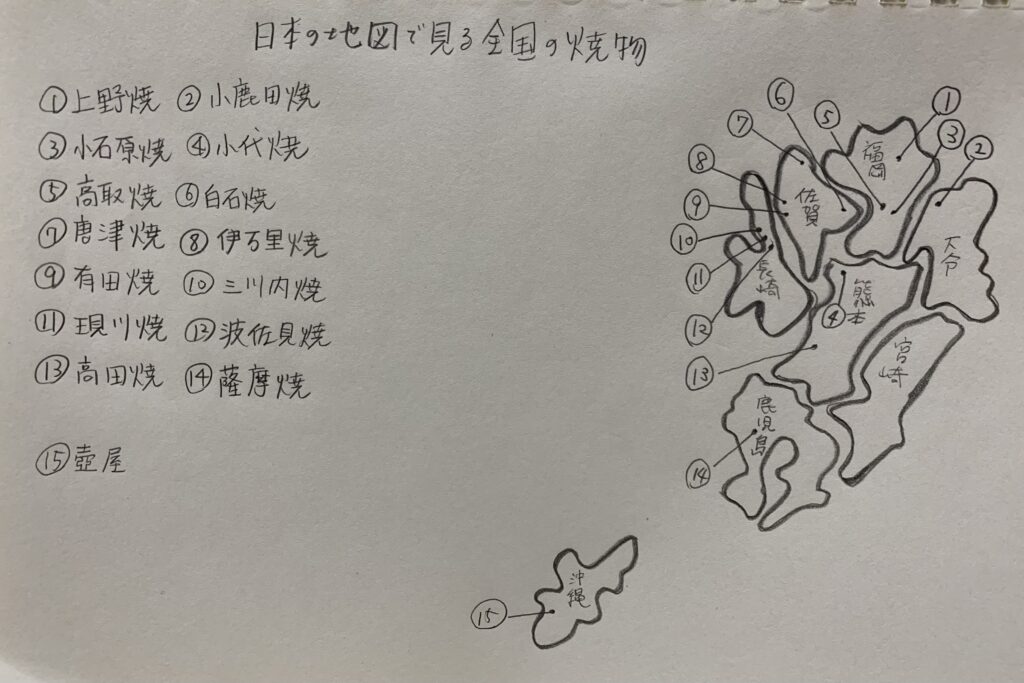

*九州地方

佐賀県三養基郡(さがけんみやきぐん)みやき町で焼かれています。

北九州の中央に位置しています。

白石焼とは何について書いています。

白石焼の歴史は

1806年に白石鍋島家が本藩御用窯である大川内から陶工を呼び寄せました。

御用窯を命じたことから白石焼は始まりました。

300年の歴史があります。

白石焼は佐賀藩では「南京手」と呼ばれて、大変珍重されました。

白石焼の特徴・魅力は

飛び鉋の技法を使い、昔ながらの色合いで焼いた作品づくりをしています。

手作業で模様をいれるので、それぞれ違う表情をしています。

窯元によって、作風が異なるのが魅力です。

陶祖百十から炎一筋に伝統を守り、飛鉋・掻落・彫り焼締などの技法で、生活に根ざした実用的な陶器作りをしています。

白石焼の粘土

天草の陶石に「五穀さん」といわれる地元産の粘土を混ぜて使っています。

白石焼の釉薬は

白い釉薬の原料として、長石・わら灰・錫(すず)などが使われています。

長石・石灰・珪石・酸化銅・酸化鉄などの化合物がはいっています。

どろっとした液体で焼く前は、灰色・黒色ですが、焼くことによって色々な色に変化していきます。

焼成方法によって発色が変化します。

銅が含んでいると、緑色・赤色などに変わります。

伝統的な技法に現代的なデザイン、それぞれの窯元の作風があり独特の魅了をかもしでしています。

白石焼の今は

窯元は現在では、4軒になりました。

常に「窯元めぐり」が開催されています。

白石焼陶器まつりが、毎年秋分の日を挟んで開催されています。

白石焼協同組合加盟の窯元6軒の年に1度の窯開きとして行われる焼物市です。

以上が、白石焼とは何でした。

まとめ

白石焼とは、200年以上の歴史があり今でも伝統を守りながら、現代に合った作品を作り続けています。

飛び鉋の技法を使い、昔ながらの色合いで焼き上げた作品が特徴です。

白石焼の焼物に初めて知りました。

色合いが渋いですね。

いつ日にか、白石焼の里に行ってみたいですね。

白石焼の窯元巡りの参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、袖師焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント