こんにちは、けいみるるです。

今回は、上野焼とは何についてです。

上野焼という焼物を知っていますか?

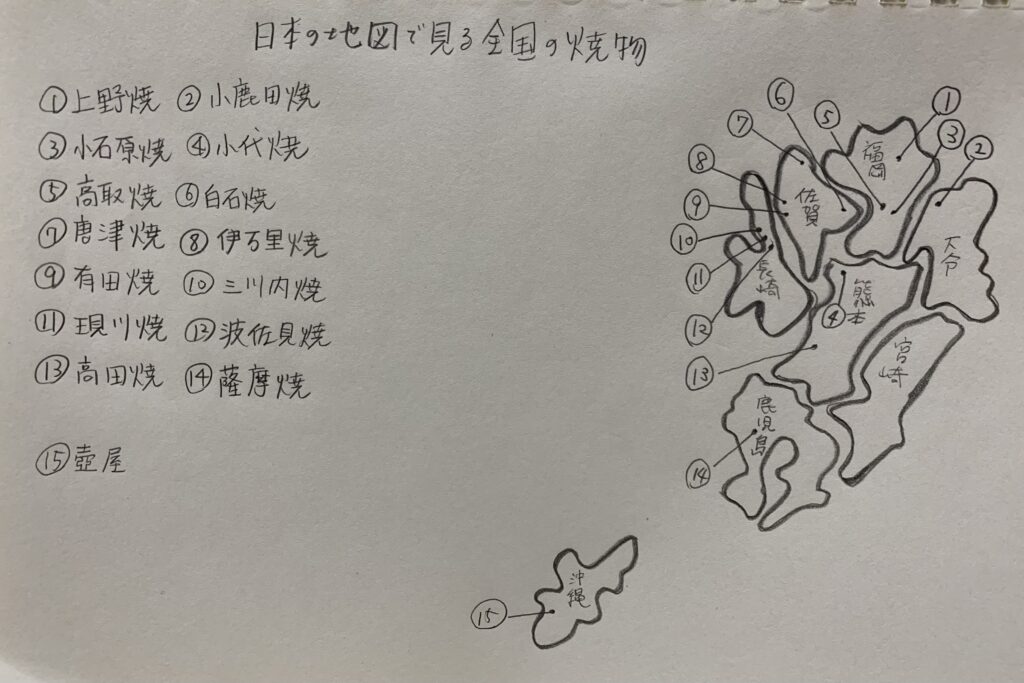

どこの地方の焼物でしょうか?

上野焼の湯呑み

上野焼とは、

酸化銅を使った緑青釉で鮮やかな青色が特徴です。

茶の湯文化に由来する薄作りで軽量な陶磁器です。

約400年以上の歴史があります。

九州地方

福岡県田川郡福智町周辺で焼かれています。

福智町は「福智山」があり、都会と程よい距離感がある、自然豊かなところです。

町の中央には、彦山川と中元寺川が合流して貫流しています。

上野焼とは何について書いていきます。

上野焼の見るポイントは

*薄作りで軽いのが特徴です。

*酸化銅を使った緑青釉で鮮やかな青色をしています。

*緑青流しという透明釉です。

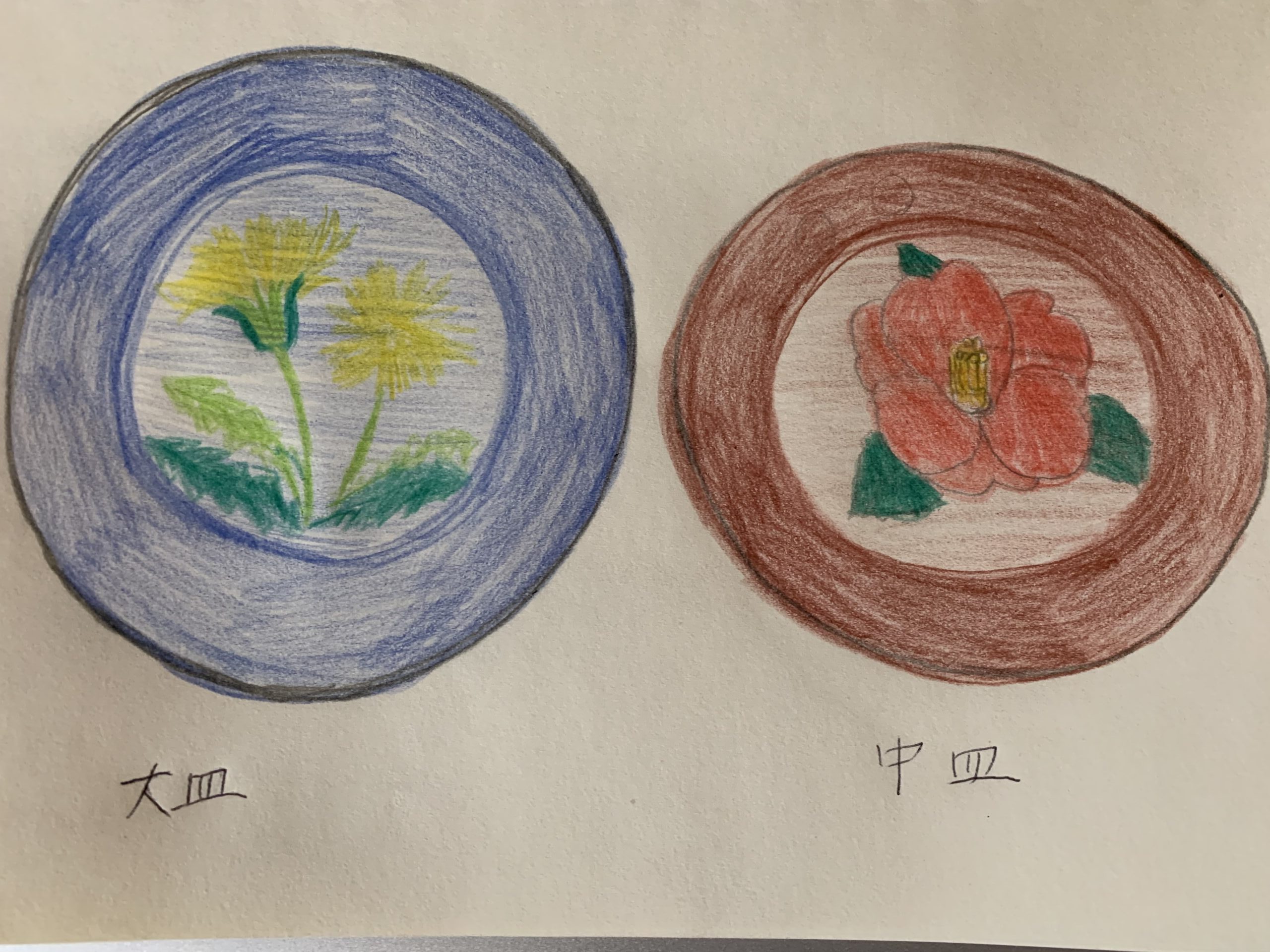

*絵付けはないものが多く、主に釉薬掛けをしています。

*茶碗・鉢・皿どれも高台が高くあり、撥高台と言われる形をしています。

上野焼の歴史は

1602年に、千利休に茶道を学び茶人として名高い小倉藩主・細川忠興が、李朝から陶工の尊楷を招いて、豊前国上野に登窯を築かせたのが始まりといわれています。

約400年の歴史があります。

明治時代の廃藩置県により衰退していき、閉窯しました。

1902年には、群の援助を受けて熊谷家・高鶴家などにより復興しました。

上野焼の特徴・魅力は

薄作りが特徴です。

重くなく軽すぎない程よい重量感のある質感があります。

「緑青流し」に代表される釉薬の色使いが魅力です。

釉薬は他の焼物と比べて多くあります。

一番有名なのが、透明釉、白釉の上に緑色の銅釉が流れた緑青流しです。

他に、わら灰・鉄釉・飴釉・伊羅保釉・紫蘇手・卵手・虫喰釉・三彩釉・琵琶湖・透明釉・総緑青釉・柚子釉などがあります。

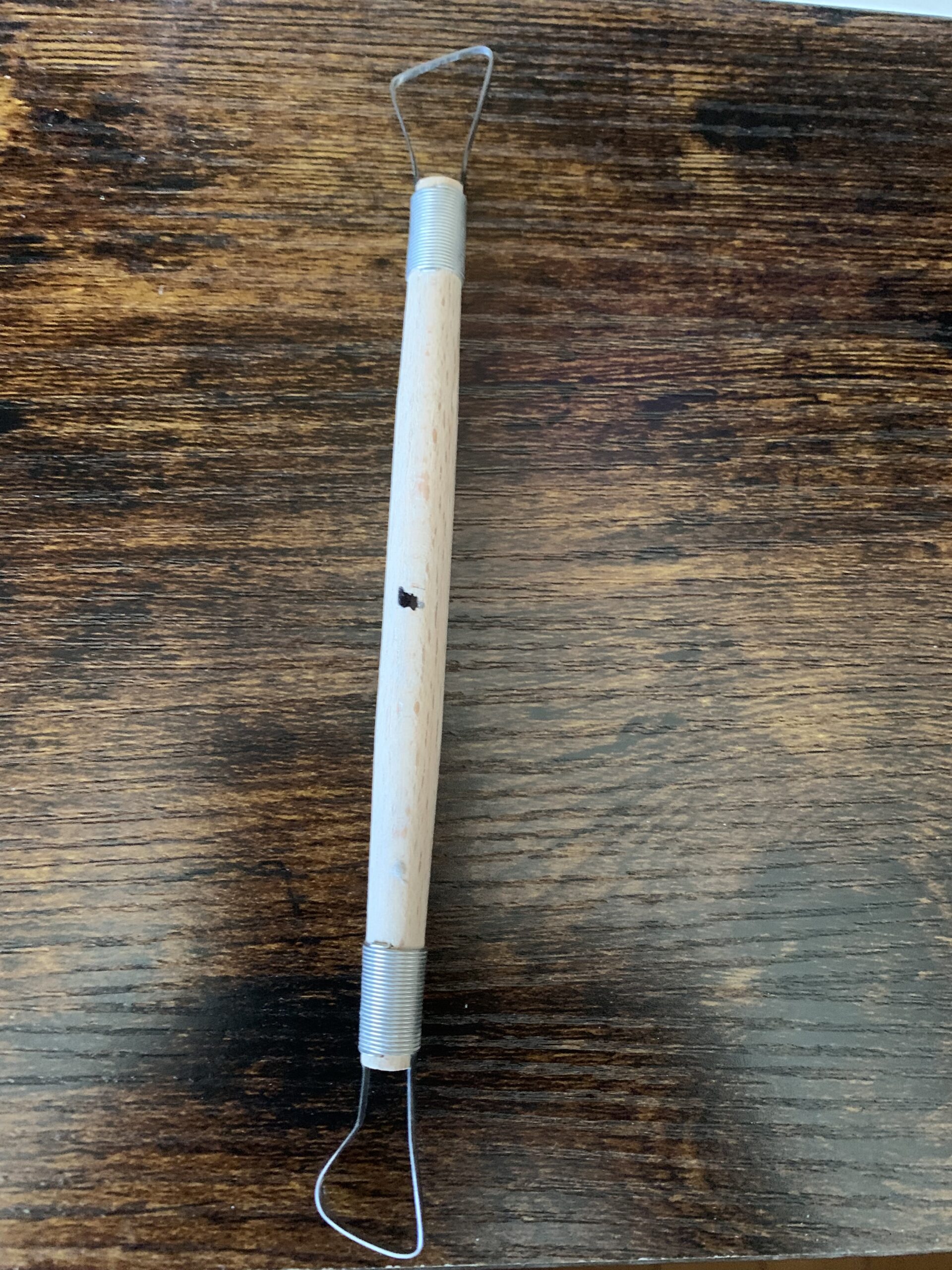

上野焼の粘土

・原土は上野の山中を探し出した良質の粘土を使っています。

・取った粘土を細かく粉砕します。

・砕いた粘土をふるいにかけて、良質の粘土を選別していきます。

・ふるいに残った粘土は捨てます。

上野焼の釉薬は、灰釉・鉄釉・銅釉などを使っています。

他の陶器に比べて、軽くて薄い作りであることが特徴です。

国の伝統工芸品に指定されています。

上野焼の今は

現在残っている窯元は、29軒あります。

毎年春の陶器まつりが開催されています。

秋にも陶器のお祭りが開催さてています。

県内外からたくさんの人が訪れます。

以上が、上野焼とは何でした。

まとめ

上野焼とは、薄作りでありながら、重くもなく、軽すぎないちょうどいい持ちやすいの焼物です。

茶道の精神「侘び寂び」色が色濃くもあり、目立ちすぎない気品ある存在感をかもしだしています。

代表的な釉薬が酸化銅を使った、緑青釉で鮮やかな青色が魅力的です。

日用品も数多く作られていました。

今も、伝統の技術が受け継がれています。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただいきありがとうございます。

次回は、高田焼(美濃)とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント