こんにちは、けいみるるです。

今回は、削り:掻きベラ・カンナの使い方です。

*掻きベラ・カンナとは、

高台を削ったり、粘土を削り出すための道具です。

*成形後、乾燥させた器を削りの道具で整えていきます。

*どちらも、種類は多くあります。

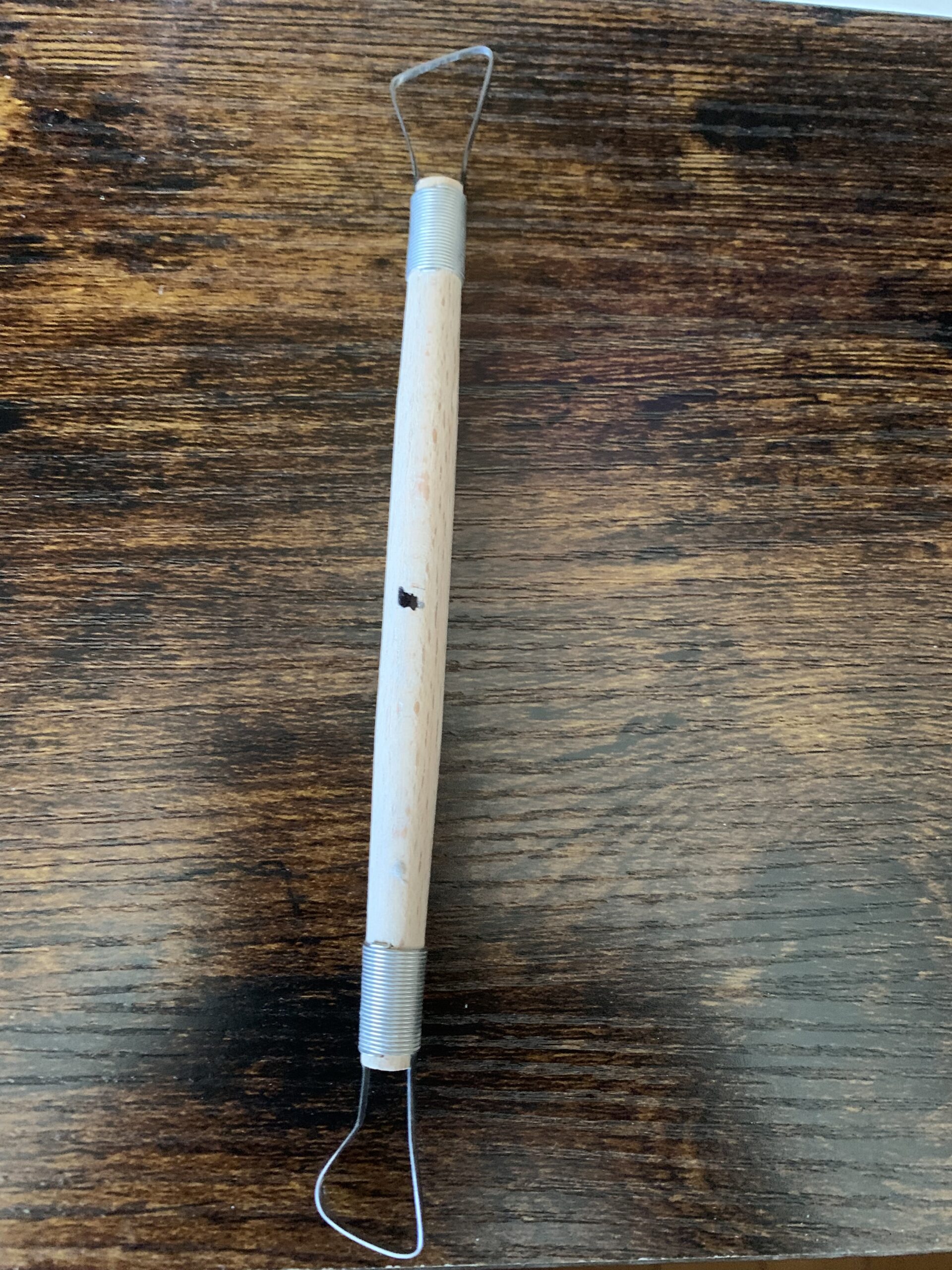

掻きベラ

掻きベラとは、柄の両端に形状の異なるワイヤーが刃として付いている削り道具です。

粘土が柔らかいときにヘラに粘土がこびりついても取りやすいです。

初心者からプロの方まで使っています。

種類は多いです。

アフィリエイト広告を利用しています。

カンナ

カンナとは、鉄製で出来ています。

粘土が硬いときに使います。

中級者からプロの方が使っています。

自分で作っていることが多いです。

カンナによっては両端に刃があります。

種類が多くあります。

アフィリエイト広告を利用しています。

削り:掻きベラ・カンナの使い方についてです。

掻きベラの使い方

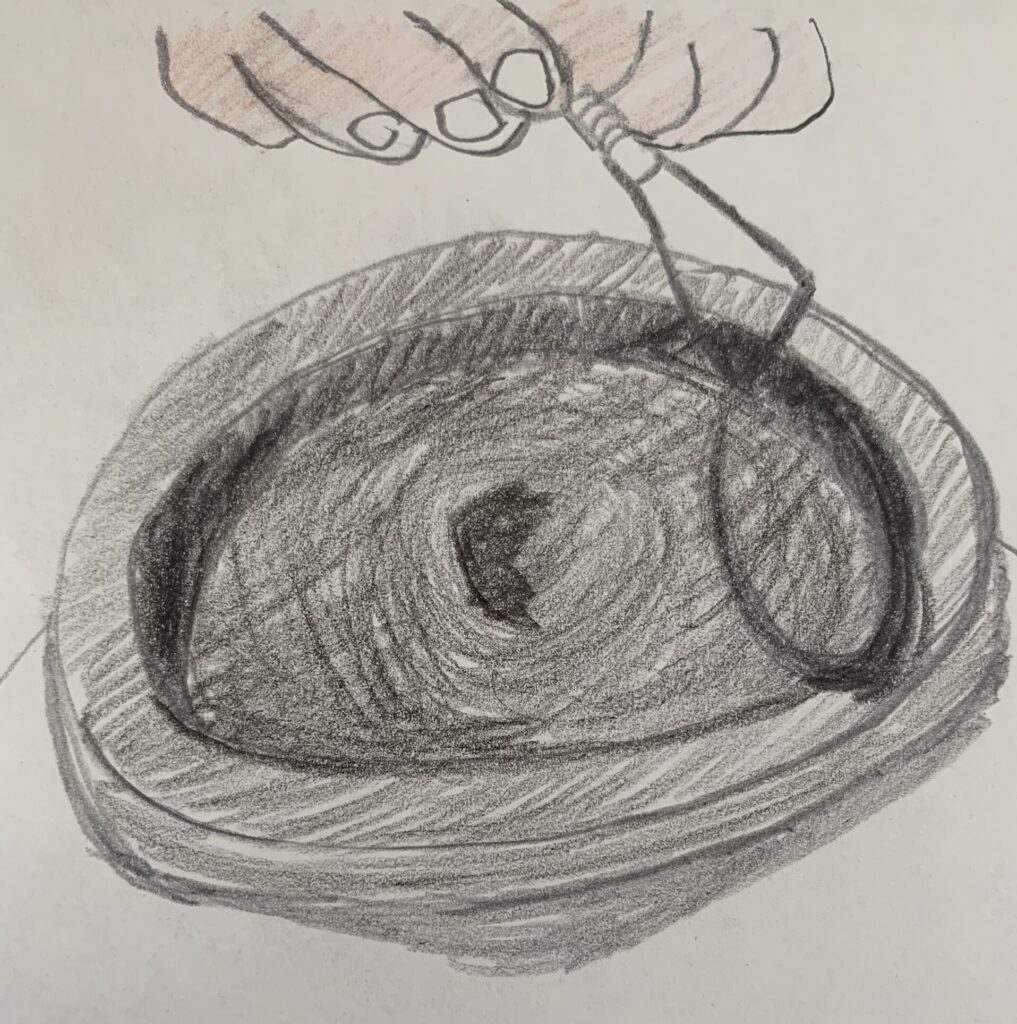

掻きベラのイラスト図

器の底や腰から口元までを削ります。

両端にワイヤーが付いているので、角度によっては使い分けています。

カンナの使い方

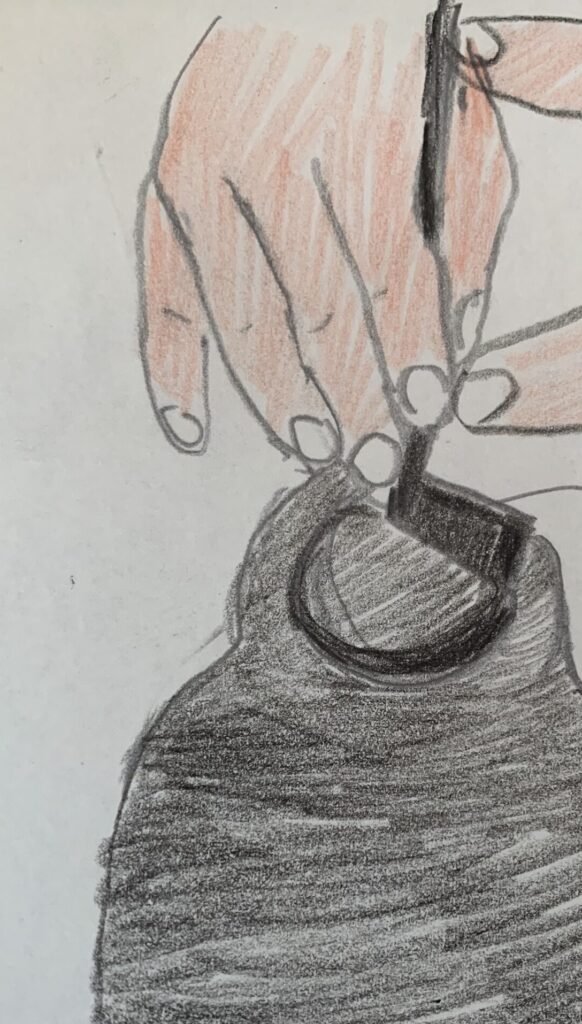

カンナのイラスト図

器の底や腰から口元までを削ります。

カンナは刃が鋭くとがっているので、削るときには細心の注意が必要です。

回転しているときに、刃物が持っていかれないよう、しっかり両手で押さえます。

仕上がりも、掻きベラと違いはあります。

その違いは、掻きベラでは届かない角の部分に刃が入りやすいところです。

以上が、削り:掻きベラ・カンナの使い方でした。

まとめ

掻きベラ・カンナをうまく使いこなせるようになると、いろんな形の高台を作ることが出来ますね。

種類も多くありますので、使い分けられるといいですよね。

削りも、成形同様に重要です。

練習を重ねていきたいですね。

削り:掻きベラ・カンナの使い方の参考になれば嬉しいです。

最後までみていただきありがとうございます。

次回は、陶芸:ポンスの使い方です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント