こんにちは、けいみるるです。

今回は、尾戸焼とは何についてです。

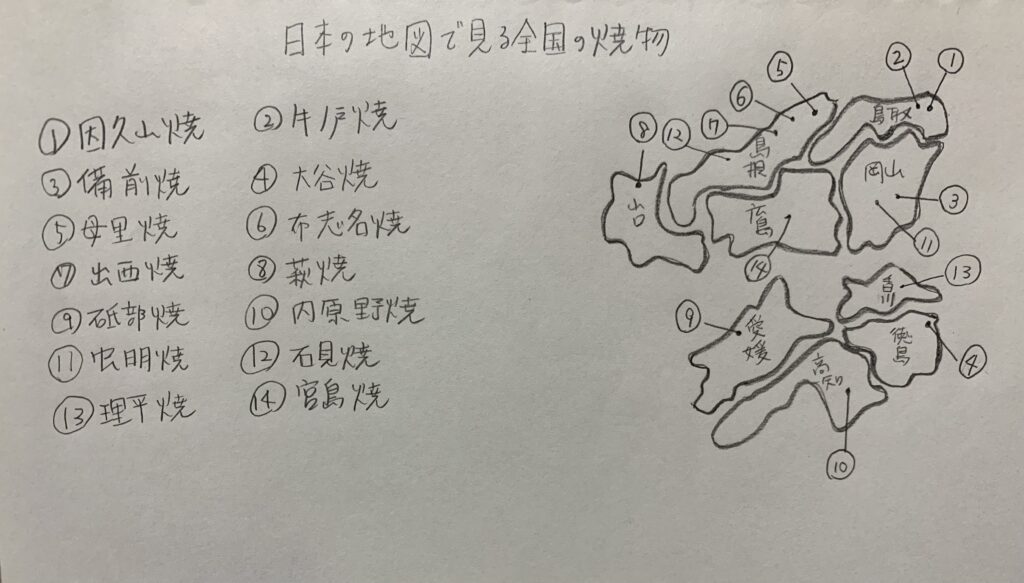

尾戸焼という焼物を知っていますか?

どこの地方の焼物でしょうか?

尾戸焼

尾戸焼とは、

高知県小津町で焼かれた焼物です。

土佐の伝統的な焼物です。

端正で薄作りで、淡色の地肌に藍色の呉須で絵付けされてものが代表的な焼物です。

四国地方

高知県小津町

高知県は幕末の英雄である坂本龍馬で有名です。

高知城がある南海道随一の名城があります。

白砂青松がある浜辺の桂浜、日本三大清流のふとつ四万十川などの観光地があります。

尾戸焼とは何について書いていきます。

尾戸焼の歴史は

1653年に高知藩が高知城下の尾戸に窯を開いたのが始まりです。

土佐藩主・山内忠義公の命により、大阪から陶工・久野正伯(くのせいはく)を招いて陶作されました。

約370年以上の歴史のある焼物です。

茶ブームの時期には、土佐藩の威光や文化度を示すために、優品は他の藩や有力幕府、著名茶人などへの贈り物として作られていました。

明治時代には、尾戸焼が一般に広まりました。

能茶山に移窯後、磁器も焼かれるようになり、今にいたります。

江戸時代の陶芸家は、大阪の陶工・久野正伯氏(くのせいはく)です。

尾戸焼の特徴・魅力は

端正で薄作り、淡色の地肌に藍色の呉須で絵付けされたものが特徴です。

伝統的なのが、絵柄の松竹梅・雲鶴・季節の草木・山水などが、繊細なタッチで描かれています。

茶道具が主です。

尾戸焼の粘土

陶土は熊茶山から産出されました。

尾戸焼の今は

現在残っている窯元は、「土居釜」「谷製陶所」の2建のみです。

5代目・真一郎氏が作陶しています。

伝統を守り続けています。

以上が、尾戸焼とは何でした。

まとめ

尾戸焼とは、江戸時代に土佐国尾戸で焼かれていた焼物です。

約370年以上の歴史のある焼物です。

端正で薄作りで、淡い色の地肌に藍色の呉須で絵付けされているものが代表的です。

長い歴史の中でたえることなく、今もなお作り続けているのがすごいですね。

尾戸焼も初めて聞きました。

焼物はすごい魅力がありますよね。

尾戸焼に出会いにでかけてみてはいかがでしょうか。

散策の参考になればうれしいです。

最後までみていただきありがとうございます。

次回は、越中瀬戸焼とは何についてです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント