こんにちは、けいみるるです。

今回は、平清水焼とは何についてです。

平清水焼という焼物を知っていますか?

片口小鉢

平清水焼とは、

銅を含んだ赤い色の釉薬を塗って焼き上げます。

焼き方により、薄い色合いや濃い色合いなど、様々な変化をもたらせます。

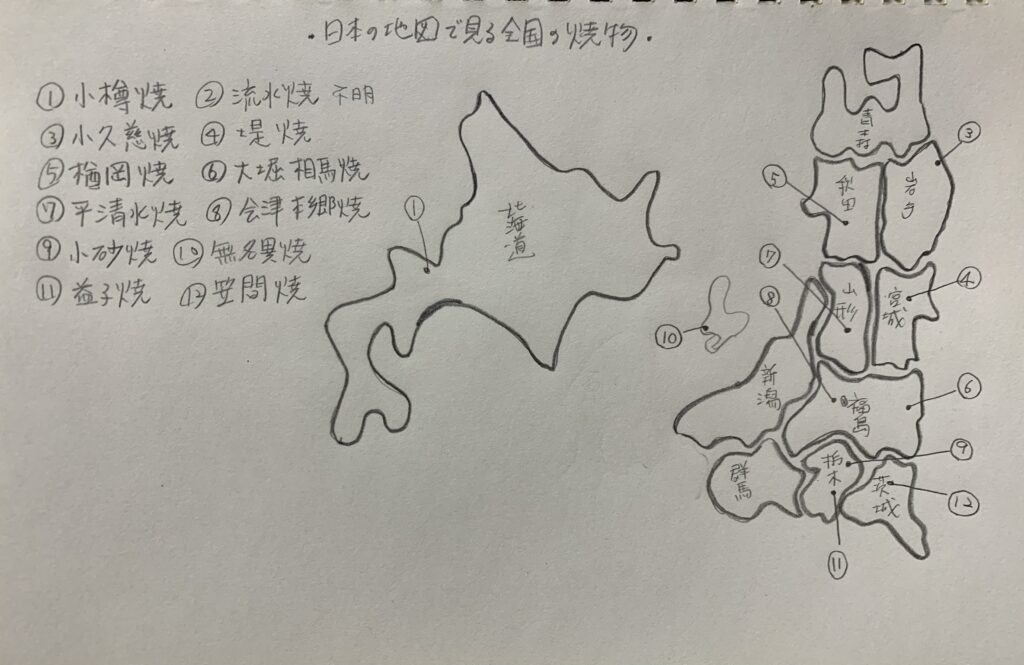

東北地方

山形県山形市清水で焼かれています。

明治・大正に建てられたモダンな建物が多数点在しています。

レンガ造りの郷土館・蔵屋敷を利用した観光施設などがあります。

二の丸東大手門櫓(にのまるひがしおおてもんやぐら)が見どころです。

平清水焼とは何について書きます。

平清水焼の見るポイントは

*還元炎焼成によって作られています。

*梨のような質感・薄く青みかかった色合いを梨青磁といいます。

*銅を含んだ赤色の釉薬を塗って、焼き上げることで赤色に焼き上がります。

平清水焼の歴史は

4つの窯里を四大古窯の一つに数えられます。

そのルーツは諸説あります。

約200年の歴史があります。

陶芸の里として山形県でもっとも古い歴史があります。

1804年頃、同村の人・丹羽治左衛門が他の土地から陶工を招いて、千歳山の土をもって窯業を行ったのが始まりです。

陶工・小野藤次平を招いて焼かせたのがはじまりといわれています。

明治時代中期には、窯元が30軒を超えるくらい存在していました。

平清水焼の特徴・魅力は

鉄分の多い千歳山から採れる土の性質を活かしています。

平清水焼の土は

鉄分の多い硬い土です。

地方の千歳山の原土を使っています。

原材料は、石英粗面岩が風化した丸山陶石を使っています。

窯元ごとに違いがあります。

梨の皮にような質感、薄く青みかかった色合いを梨青磁といいます。

梨青磁とは違う釉薬を使うことで、一風変わった真っ白な色合いを表すことも出来ます。

白い肌の中にすこし黒い斑点が残ることで、千歳山の残る名残り雪を彷彿とさせます。

「残雪」とは、青龍窯が作る釉薬の名称です。

代表的な釉薬の1つとなります。

表面にぽつぽつと鉄分がにじみ出るのが特徴です。

平清水焼の今は

現在は、2軒のみの窯元が残っています。

伝統を守り続ける窯元が一つあります。

それは、七右工門窯です。

青龍窯

以上が、平清水焼とは何でした。

まとめ

平清水焼とは、山形県山形市平清水周辺で焼かれていました。

銅を含んだ赤色の釉薬を塗って焼き上げています。

焼き上がりによっては、薄いものと濃いものの色合いに違いがでてきます。

陶芸の里として知られた、山形県でもっとも古い歴史のある焼物です。

今でも、伝統を守りながら、今の時代にあった作品作りをしています。

平清水焼に出会いに、出かけてみたいですね。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございました。

次回は、大樋焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント