こんにちは、けいみるるです。

今回は、飯能焼とは何についてです。

飯能焼という焼物を知ってますか?

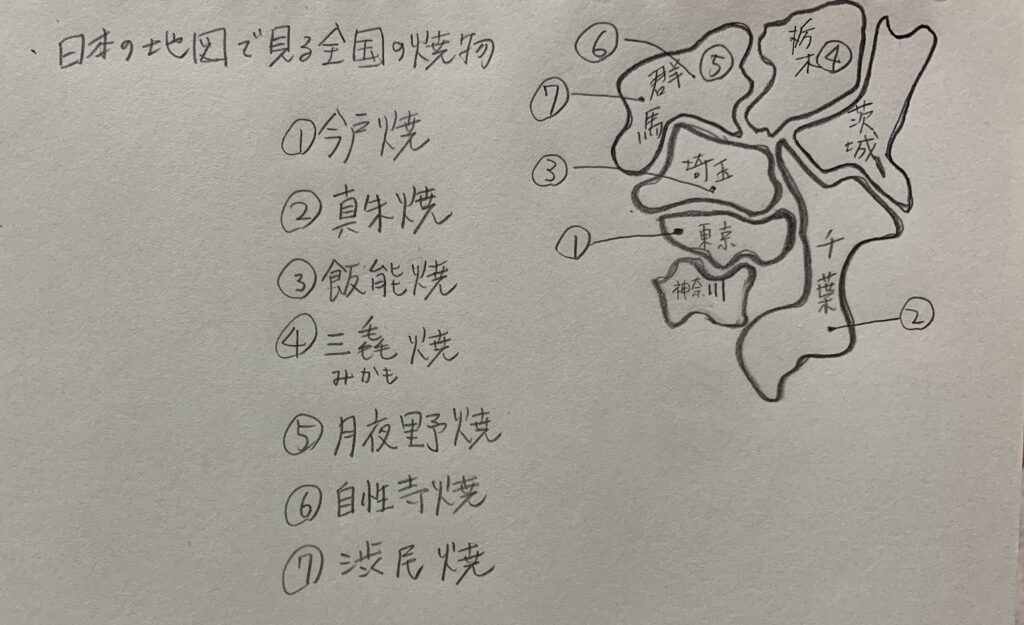

どこの地方の焼物でしょうか?

飯能焼の器

*飯能焼とは、

真能寺村原の窯場で焼かれていました。

*耐火性の強い、薄手の器です。

*色が白く可塑性(かそせい)の少ない粘土です。

関東地方

埼玉県飯能市の原町周辺で焼かれています。

飯能市は埼玉県の南西部に位置しています。

市域の7割以上が森林が締める自然が残る地域です。

飯能焼とは何を書いていきます。

飯能焼の見るポイントは

*鉄分の多い土に、白絵土によるイッチン描きの絵付けです。

*青い色の釉薬が魅力的です。

*耐火性の強い日常雑器が作られています。

*すすきの絵柄が多くあります。

飯能焼きの歴史は

1832年に、真能寺村原の窯場で1887年まで開窯していました。

約50年間焼かれていました。

名主・双木清吉(そうもくせいきち)が信楽の陶工を招き開窯しました。

益子焼・笠間焼と並び関東の名窯といわれていました。

明治20年に廃窯しました。

飯能焼の特徴・魅力は

鉄分の多い土に、白絵土によるイッチン描きの絵付けがされています。

粘土には鉄分が多くあるため、濃い緑褐色の釉薬と絵付けがあります。

耐火性の強い日常使いが中心です。

薄手の器です。

飯能焼の粘土は

山採りの原土から粘土を作る整備を有する数少ない窯元です。

100%の飯能土です。

鉄分が多く濃い緑褐色をしています。

飯能焼の釉薬は

釉薬も飯能の草木の灰を使っています。

独自に配合した釉薬が使われています。

古飯能焼では、釉薬が緑色を帯びた褐色のものが多いです。

新しい作風、飯能ブルーといわれる翠青磁を中心に焼かれています。

飯能焼の今は

現在は、2軒のみの窯元があります。

以上が、飯能焼とは何でした。

まとめ

飯能焼とは、埼玉県飯能市で焼かれている焼物です。

耐火性の強い日常雑器が中心で、薄手の器になっています。

青いの釉薬が特徴です。

今でも、伝統を守りながら、現代にあった作品を作り続けています。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、渋民焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント