こんにちは、けいみるるです。

今回は、阿漕焼とは何についてです。

阿漕焼という焼物を知っていますか?

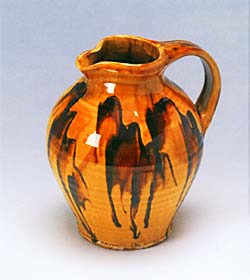

阿漕焼のお皿

阿漕焼とは、

萬古焼の流れを汲み、200年の歴史があります。

九谷焼のような絵付けを施すのが特徴です。

朱・緑・黄・紫・紺青など鮮やかな色彩を匠に使っています。

*近畿地方

三重県津市です。

津市は三重県の中心に位置したところです。

伊勢平野のほぼ中心部にあり、海沿いに市街地がある臨海都市です。

年間を通して温暖気候です。

海と山に恵まれた町です。

阿漕焼とは何について詳しく書いていきます。

阿漕焼(あこぎやき)の見るポイントは

萬古焼の流れを汲みながら、九谷焼のような絵付けを施すのが特徴です。

朱・緑・黄色・紫・紺青などの鮮やかな色彩を巧みに使いこなしています。

千鳥は、羽を広げて飛ぶ姿を、図案化されてものがほとんどです。

波間を群れで飛んでいる姿や、海岸に干されている網の上を飛ぶ姿の文様が定番になっています。

三重県津市で焼かれています。

名の由来は地名の阿漕浦になります。

200年以上の歴史があります。

阿漕焼の歴史は

江戸時代後期に、沼波瑞牙(ぬなみろうざん)に招かれて、安東村に窯を築き萬古焼きを焼いたのが始まりです。

当初は地名から安東焼と呼ばれていましたが、次第に阿漕浦にちなんで阿漕焼の名で広まっていきました。

藩の庇護の下で、日用雑器などが焼かれていました。

その後は、衰退と復興を繰り返していきます。

藩の庇護下にある時には藩の指示で焼かれていて、明治の廃藩置県以降は藩の保護下を外れてからは、廃窯を惜しんだ商人達によって技法を繋いでいきました。

現在では、福森阿漕とも呼ばれています。

阿漕焼の特徴・魅力は

器全体にみると萬古焼の流れを汲みながら、九谷焼のような絵付けが施されています。

津の赤黒い土を使って、色鮮やかな絵付けが魅力です。

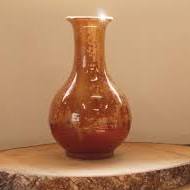

地元の土に伊賀焼や瀬戸焼の土を混ぜて、手ろくろで力強く成形されています。

釉薬は灰釉を中心に、高取焼や萩焼風のものを使って阿漕焼ならではの作品を創作されています。

阿漕焼の土

三重県津市で採れる地元の土と、伊賀や瀬戸の土を混ぜて作られています。

阿漕焼の現在は

阿漕焼を継承している人は、現在は唯一人となっています。

津市半田に在住の陶芸家・福森資(はじめ)さんだそうです。

三重県伝統工芸品です。

以上が、阿漕焼とは何でした。

まとめ

阿漕焼は、赤黒い土を使い色鮮やかな絵付けが特徴です。

器自体は萬古焼の流れを汲みながら、九谷焼のような絵付けが施されているのも特徴の一つです。

朱・緑・黄・紫・紺青などの色彩を巧みに使いこなしています。

千鳥の文様が描かれています。

とても可愛らしい絵柄になっていて、見ていて癒やされますね。

絵付けはとても魅力的です。

阿漕焼、初めて知りました。

いつか実物に出会いにいきたいですね。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、虫明焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント