こんにちは、けいみるるです。

今回は、臼杵焼とは何についてです。

臼杵焼という焼物を知っていますか?

日本にはまだまだ知らない焼物があります。

臼杵焼の作品

臼杵焼とは、

江戸時代に一度途絶えた、幻の臼杵焼を現代で復活しました。

臼杵藩の御用窯であり、殿様に献上するために作られたのが始まりです。

窯場が末広地区にあったことから、末広焼と呼ばれました。

白磁を型打ちという技法で制作しています。

マットの質感の釉薬を使っています。

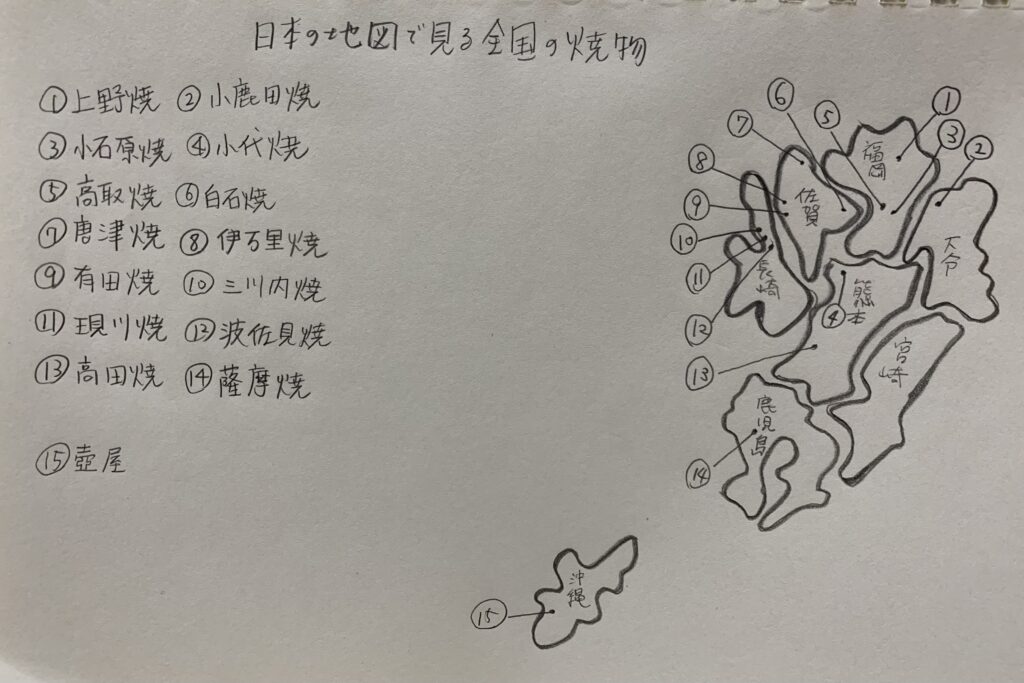

九州地方

大分県臼杵市

大分県臼杵市では、

東海岸に位置する市です。

国宝である臼杵石仏・醤油の製造で有名です。

近年では、城下町の町並みでも知られるところです。

全国でも有数の有機農業を推進する自治体です。

臼杵焼とは何について書いていきます。

臼杵焼の歴史・特徴・魅力は

歴史は

江戸時代後期・豊後国臼杵藩に遡ります。

1801年には、稲葉家十代藩主・稲葉弘道が末広皿山に窯を開きました。

九州各地の窯場から職人を呼び寄せました。

これが御用窯の始まりです。

わずか数年で途絶えてしまった幻の焼物です。

途絶えた理由は不明です。

2015年に地元の陶芸家・宇佐美裕之と薬師寺和夫によって再興されました。

特徴は

縁に輪花をあしらった、薄手で白く澄んだ磁器が特徴です。

日用雑貨、茶碗・急須などが焼かれました。

白い器が代表的ですが、黒い器も作られていて人気があります。

魅力は

シンプルで使いやすいといわれています。

輪花などの花を想起させるモチーフが多いです。

洋風な雰囲気があり、まるでフランスのアンティークのようです。

臼杵焼の今は

現在では、「USUKIYAKI研究所」というところでの取り組みによって、臼杵焼は蘇りました。

器に関する体験・食事やお茶をたしなむ時間を、ゆっくりと持つための場所「うすき皿山」というところが完成しました。

楽しめる空間がたくさんあります。

以上が、臼杵焼とは何でした。

まとめ

臼杵焼とは、大分県臼杵市にある白い磁器の焼き物です。

江戸時代後期にわずか十数年という短い期間で途絶えてしまいました。

現在では、陶芸家によって復元されました。

臼杵焼という焼き物があることを知りました。

器は白色が際立っていてとてもきれいですね。

黒い色もあり、こちらもきれいですね。

写真ではなく、実物を見に行きたいですね。

臼杵焼きをみに行くときには、参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、三田焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント