こんにちは、けいみるるです。

今回は、理平焼とは何についてです。

理平焼という焼物を知っていますか?

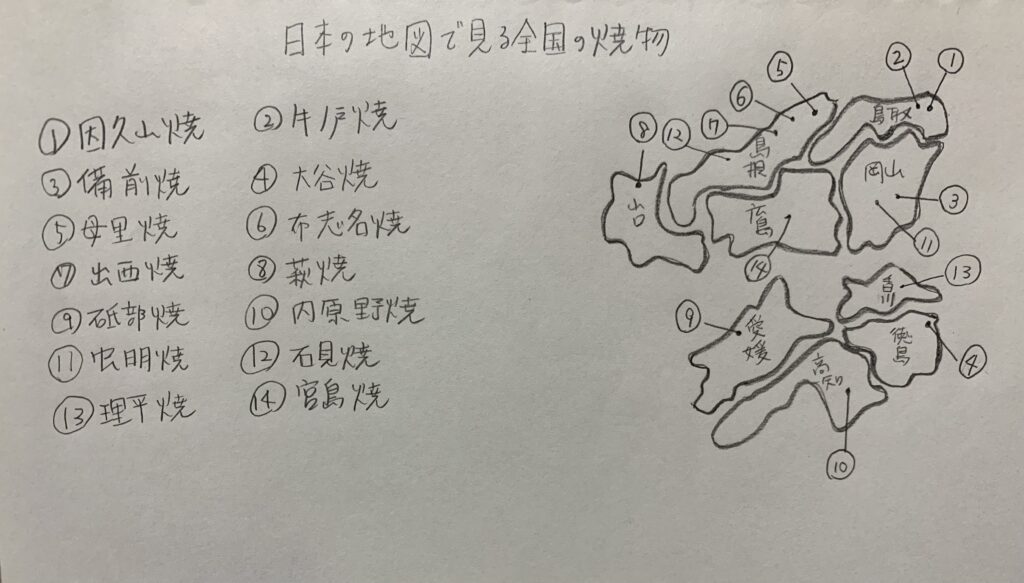

どこの地方の焼物でしょうか?

理平焼の茶碗

理平焼とは、

土の性質によって生じる藤色の器肌にあります。

京焼の流れ汲む蒔絵の技法を使った作品も試されています。

*四国地方

香川県高松市で焼かれています。

理平焼とは何について書いていきます。

理平焼の見るポイントは

*土の性質によって生まれる藤色の器肌にあります。

*京焼風の色絵陶器の茶器が多くあります。

理平焼の歴史は

香川県に江戸時代初期から伝わる焼物です。

高松藩の御庭焼・御林焼・稲荷山焼・岩瀬尾焼(いわせおやき)ともいわれています。

初代高松藩松平重公が京都の森嶋作兵衛という陶工を呼び寄せて、現在の栗林公園北門近くに窯を築い手作らせてのが始まりといわれています。

理平焼と呼ばれるようになったのは、明治時代に入ってからです。

栗林公園の北門前に窯場を移動してからです。

開窯してから一度も廃窯することもなく、今も続いています。

14代目が跡を継いで、伝統を守っています。

理平焼の特徴・魅力は

土の性質によって生まれる、藤色の器肌が特徴です。

下部は明るい肌色・上部は上品な藤色が現れています。

京焼の流れを汲む蒔絵の技法を使っています。

藩の焼物として代々受け継がれてきましたが、明治以降は、一般向けの窯となりました。

郷土色豊かな絵付がされた茶道具や花器が作られ、珍重されています。

理平焼の土

高松市周辺で採れる土が使われています。

理平焼の釉薬

釉薬の種類は特に記載されていません。

理平焼の今は

現在は14代目が伝統を繋いでいます。

女流陶芸家です。

13代理兵以降は、破風”高”の印を押しています。

以上が、理平焼とは何でした。

まとめ

理平焼と呼ばれるのは、明治時代に入ってからです。

栗林公園の北門前へ窯場を移転してからです。

開窯以来一度も廃窯することなく代々受け継がれて、今現在では、14代目女流陶芸家が守り続けています。

土の性質によって生じる藤色の器肌が特徴です。

理平焼を見に出かけてみたいですね。

散策の参考になればうれしいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、今戸焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント