こんにちは、けいみるるです。

今回は、コテ・柄コテの使い方についてです。

コテ・柄コテという道具を知っていますか?

使い方は?

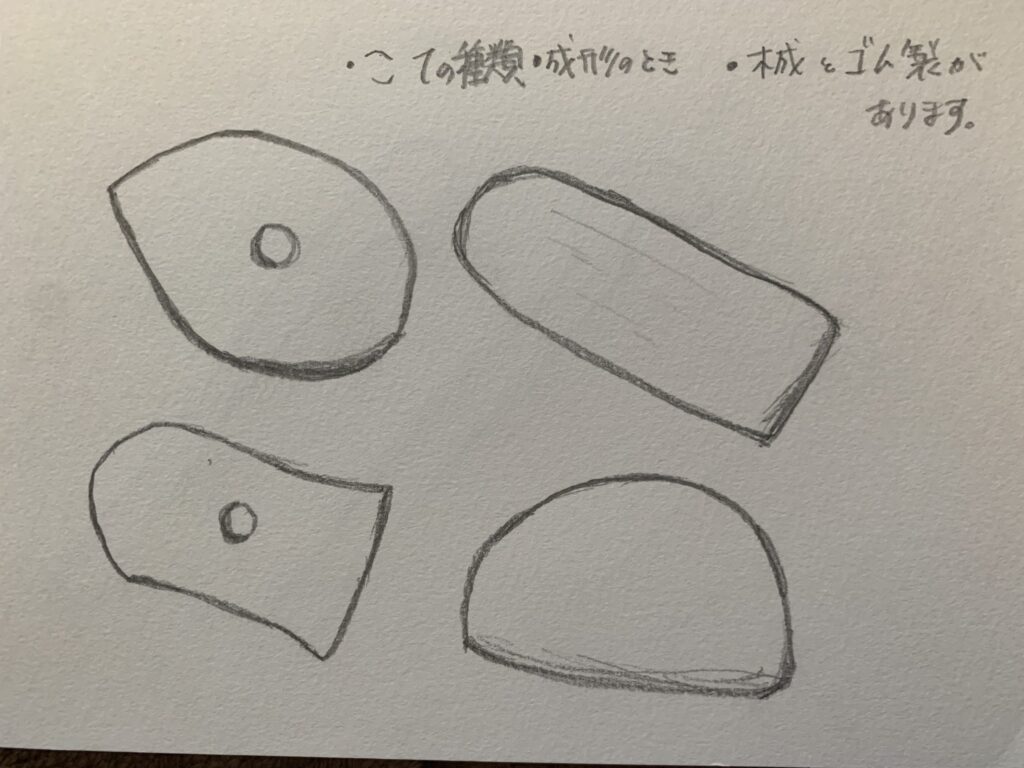

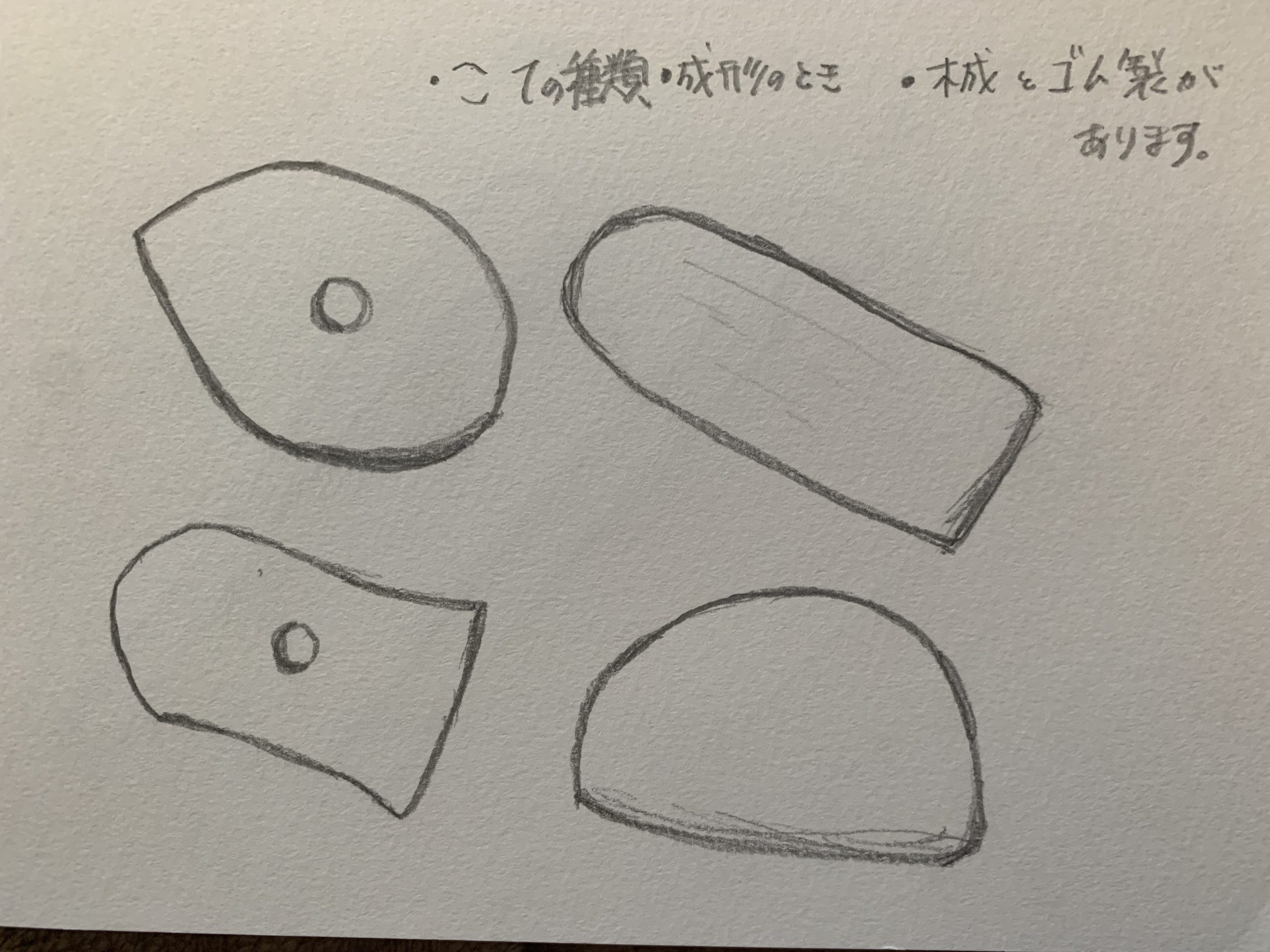

コテのイラスト図

コテとは

成形の時に表面をなめらかにしたり、形を整えたりするのに使います。

種類は多数あります。

お皿・お茶碗・湯呑み・小鉢などに使います。

作品の内側の直線加工の際に使います。

粘土を締めるときにも使います。

アフィリエイト広告を利用しています。

成形:コテ・柄コテの使い方について書いていきます。

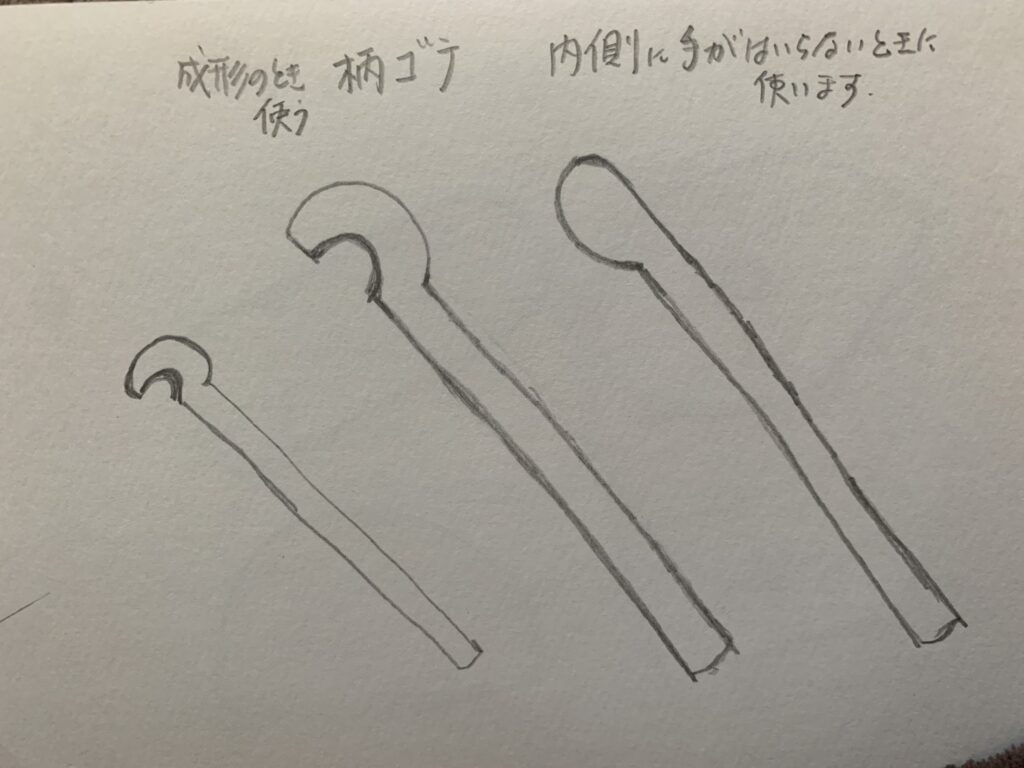

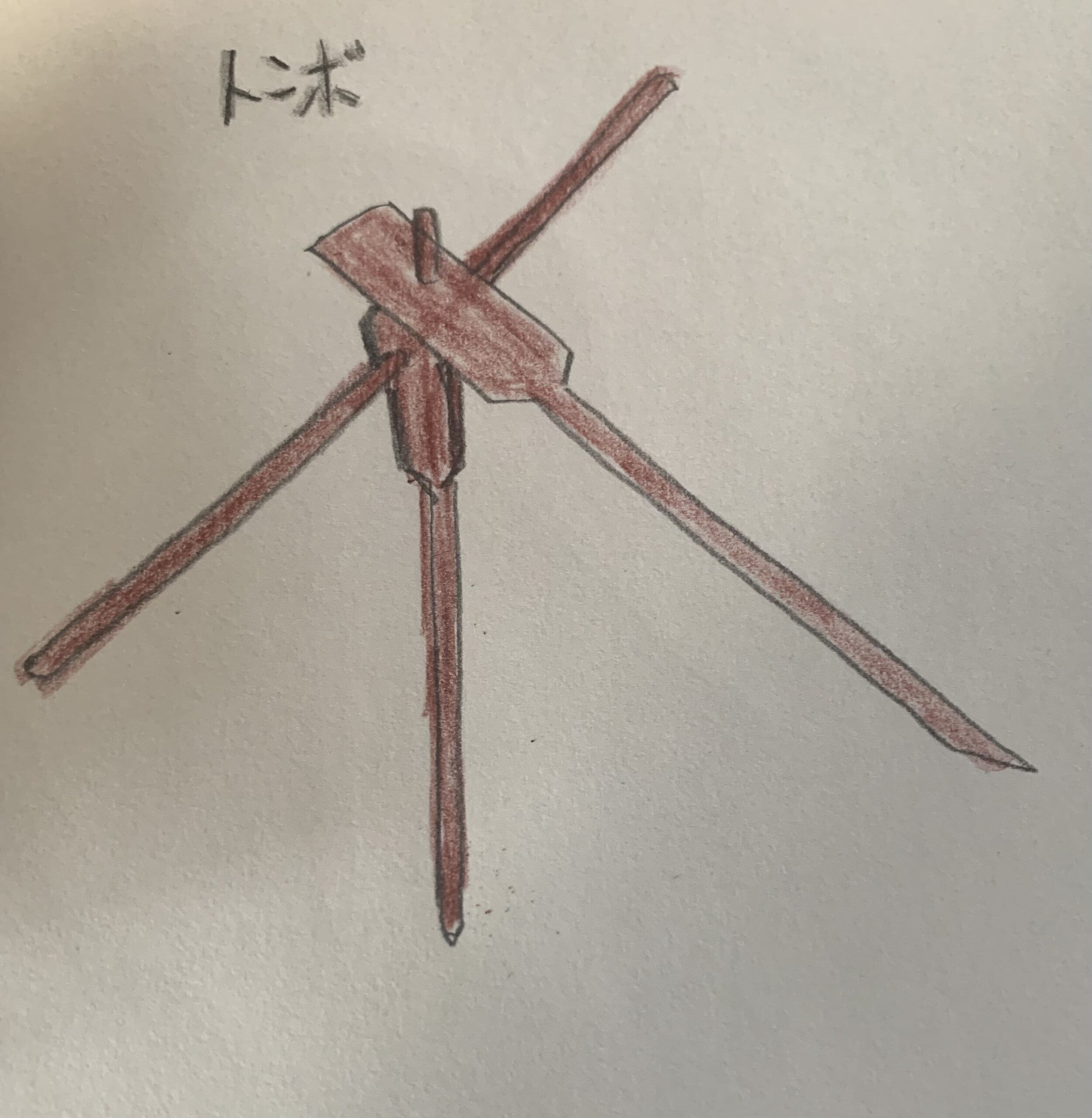

柄コテとは

柄コテのイラスト図

成形の祭に、作品の内側に手が届かない時に使います。

昔からある柄コテです。

大物の筒物に使います。

壺・かめ・花瓶・徳利などに使います。

アフィリエイト広告を利用しています。

コテ・柄コテのあて方・使い方は

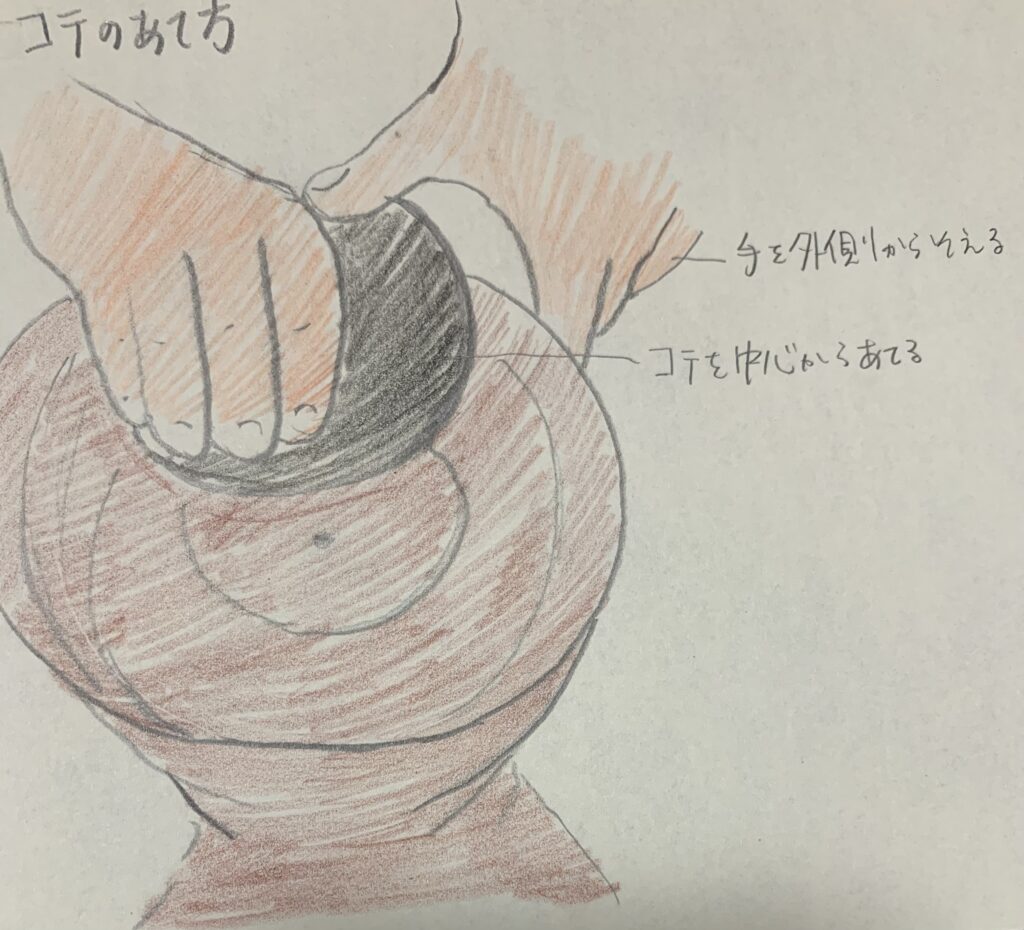

コテのあて方

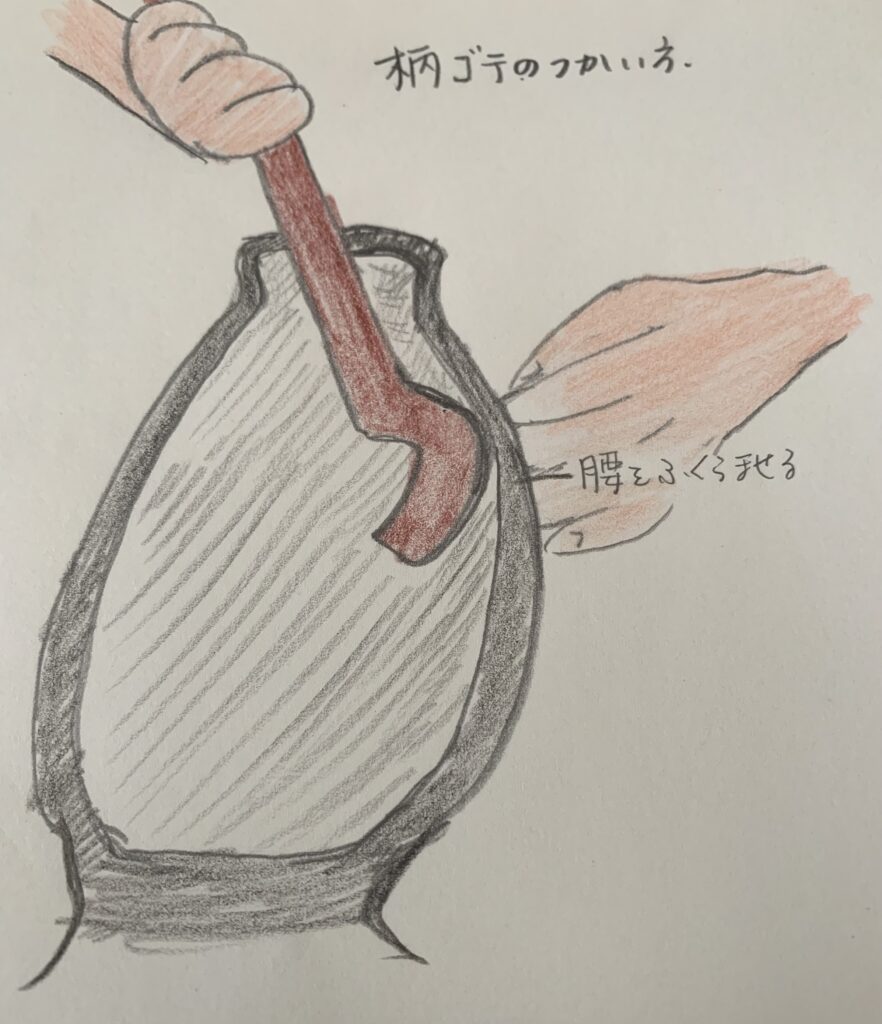

柄こてのあて方

・底の中心にコテを持ってきて、横にスライドしていきます。

・腰の部分から外側からも手を添えながら、同時に口元まで引き上げていきます。

・手で粘土を上げるよりも、コテを使うことで粘土が引き上げやすくなります。

・底あてをすることで、底割れがしにくくなります。

以上が、陶芸・コテ・柄コテとはでした。

まとめ

成形:コテ・柄コテの使い方では、コテは、粘土を締めたり、広げたり、引き上げるのに使います。

ゴム・ステンレス・木製など種類はたくさんあります。

柄コテは、徳利・壺など手が入らないとき、胴を膨らませたり、ならしたりするのに使います。

手の代わりになる便利な道具です。

コテ・柄コテの使い方の、参考になればうれしいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、削り:掻きベラ・カンナとはです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント