こんにちは、けいみるるです。

今回は、お皿の作り方〜完成についてです。

お皿を作るには、ある程度電動ろくろが使いこなせていないと難しいです。

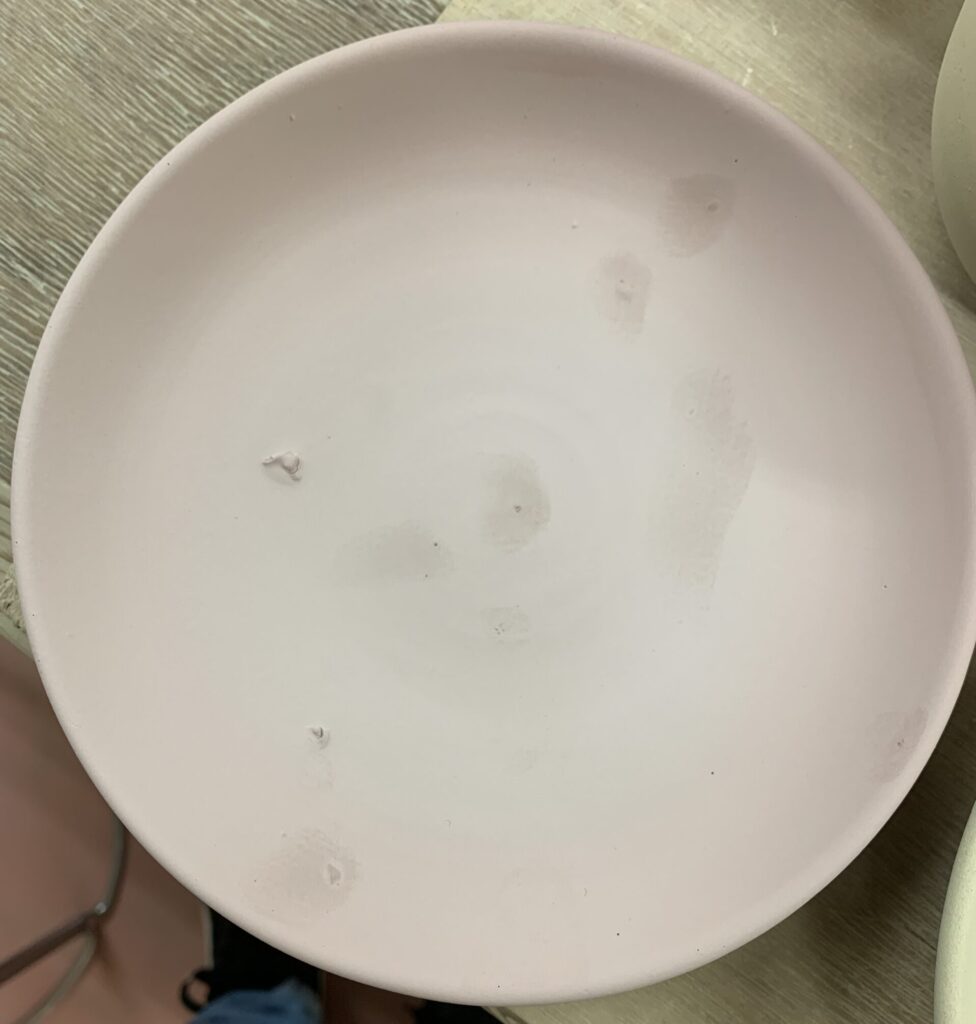

下の写真は、作りやすかったものです。

これよりも大きく作るとなると、水分を含んでいるので、乾燥すると縮みます。

大きく作ったつもりでも、一回り小さくなります。

大きくなればなるほど、平らにするのが難しいです。

完成作品

完成・1

完成・2

完成・3

お皿の完成品です。

大きさは、色々あります。

電動ろくろで作るお皿は

お皿の成形

お皿の削り・輪高台

お皿の釉薬

高台を決めてから、粘土を横に広げていきます。

つちどりした粘土の形は、お皿の高台よりも少し広くします。

粘土は広げると薄くなっていきますので、少し厚めにしておきます。

お皿の成形のポイント

*お皿の作る好みの大きさに土取りをします。

*土取りした粘土の形は皿の高台より少し広めにします。

*内側から広げていき、その時に外側も同時に添えます。

*木コケを使う綺麗に整えられます。

お皿の成形の時に取り外すときの注意点

・皿のように広いものは切り糸でろくろから切り離す時に、ゆがんでしまいます。

・少し厚めに底の土を取っておきますと、取り外す時にゆがみにくいです。

アフィリエイト広告を利用しています。

お皿の作り方〜完成までを書いていきます。

お皿とは

お皿とは浅く平たい形状の器です。

形は丸いものだけではなく、四角や細長いものなどもあります。

よく使われる器です。

色んな大きさ形があります。

お皿の作り方

電動ろくろ

器の成形の作り方は、器の作り方・成形とはを御覧ください。

お皿の成形の手順

①お皿の大きさによって、お皿1個分の「玉取り」をします。

③玉取りが出来たら、両手の親指を使って中心に穴を開けていきます

④そこから、穴を外側に広げていきます。

⑤広げたら人差し指と中指を中心おいて、内側から外側に更に粘土を広げていきます。

⑥そのとき、もう片方の手は外側に置きます。

*広げたときに、下に上がらないためです。

⑦更に広げたい時は、木コテを使います。

*お皿なので横に広く、手のひらに収まるくらいの木コテを使います。

⑧中心から外側に平げます。

⑨もう片方の手を外側に据えて、同時に動かし広げます。

*お皿は平行なので、落ち込まないようにするのが難しいところです。

⑩コテを少し寝かし加減に当てて形を決めます。

⑪自分好みの大きさになったら仕上げをします。

*粘土は縮みますので、大きめに作ります。

*最後に好みですが、中心から指跡をつけるのもいいし何もしないでもいいです。

⑫口元をなめし皮で整えます。

⑫底を決めて、切る場所に指で印をつけたら切糸できります。

*うまく切らないと、段差が出来ますから要注意です。

⑬人差し指と中指で、チョキのような感じで底を持ち外します。

⑭板に移せば成形の出来上がりです。

以上が、お皿の成形の作り方になります。

お皿の削り方は

・削れるくらい自然乾燥させます。

・乾燥しすぎると、削りづらくなりますので程よく乾かすのがいいです。

・削り方については、器の削りはどうするのを御覧ください。

・手に持っても崩れないくらがいいですね。

・削るときには、じか置きか、シッタ(素焼きのものなど)を使います。

お皿の削りの手順

①お皿は、じか置きでもシッタを使ってもどちらでも削れます。

②固定するときは、ろくろの回転にあわせて中心を出していきます。

③回しながら器の横を、トントンと叩きブレを直します。

④ブレなくなったら、固定用の粘土で止めます。

*ブレると均等に削れないからです。

⑤中心が出たら削ります。

⑥底を削って高台の一を決めます。

⑦高台を作る前に、横を削り軽くします。

⑧軽くなってきたら、「高台」を作ります。

⑨お皿の高台は、輪高台に作るのが一般的です。

⑩削りが完成したら、高台横か高台の中心に自分の印を押します。

以上が、削りの完成です。

お皿の絵付け・釉薬掛けは

素焼きは

・しっかり乾燥したら素焼きします。

・素焼きされたら、次は釉薬を掛ける前の準備です。

・全体をヤスリがけをします。

・削りの跡など、ザラザラを取ります。

・スポンジで全体の粉をとります。

絵付け・釉薬掛け

・絵付けの前に、底を撥水剤を塗ります。

・水を弾くので、釉薬がついてもあとでスポンジで取り除けます。

・絵付けをして、釉薬を掛けます。

・釉薬は、ルリ色と、絵付をしたものは、天龍寺青磁を掛けています。

・自分の好きな絵がかけたら、釉薬をかけます。

・底の部分についた釉薬をスポンジで拭き取ります。

・小さなプツプツがあったら、指で軽くこすって穴を埋めます。

これで、釉薬掛けは終わりです。

そして、本焼きになります。

以上が、お皿の作り方〜完成でした。

まとめ

お皿の作り方〜完成を書いていきました。

湯呑みや小鉢より少し難しいかなと思います。

1番難しいところは、横に広げたときに下に落ちてしまうところだと思います。

横に粘土を広げるときには、外側も同時に支えると落ち込まないです。

湯呑みやぐい呑などできるようになってくると、お皿にも挑戦したくなりますよね。

たくさん練習して、自分のお気に入りを作れるようになると楽しいですよ。

完成したお皿は、ひび割れやかけもなく無事に出来上がりました。

お皿は、大体一人前の料理を盛り付けるために使われることが多いです。

焼き物や揚げ物や、刺し身、前菜などを盛り付けます。

デザートにも使えます。

お皿は色々なものに使えます。

汁物は不向きです。

自分で作った料理を盛り付けて目で楽しむのもいいですし、食事がいつもよりも美味しく感じることができるのではないでしょうか。

お皿作りの参考になれば嬉しいです。

最後までみていただきありがとうございます。

次回は、小鉢の作り方です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント