こんにちは、けいみるるです。

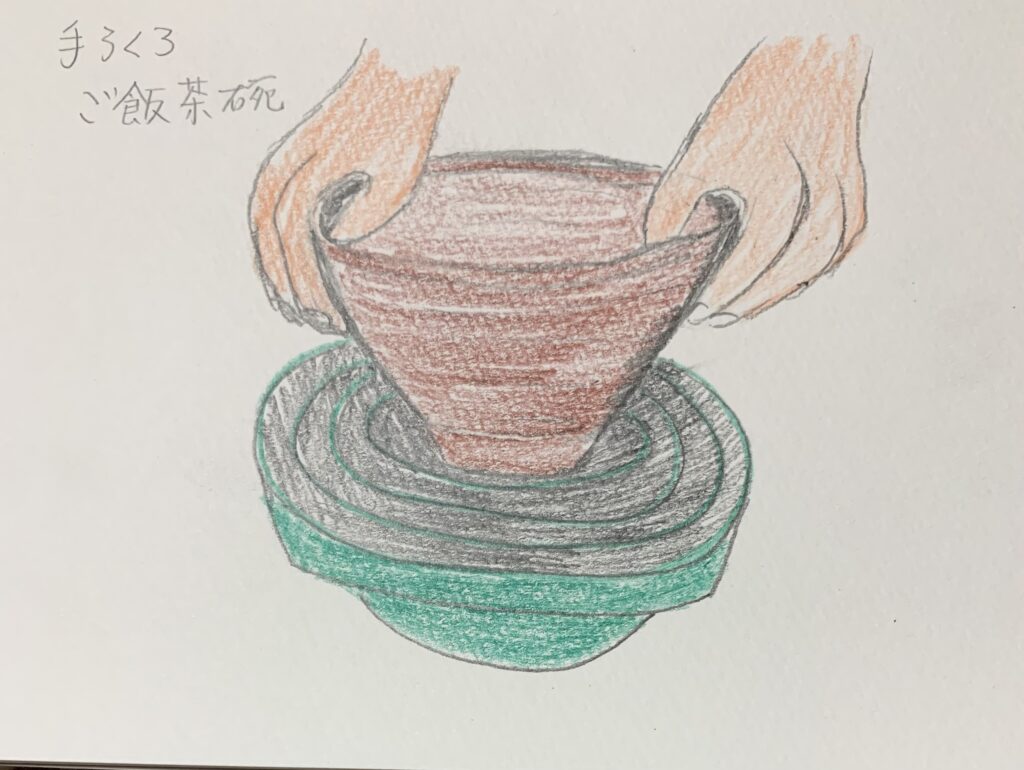

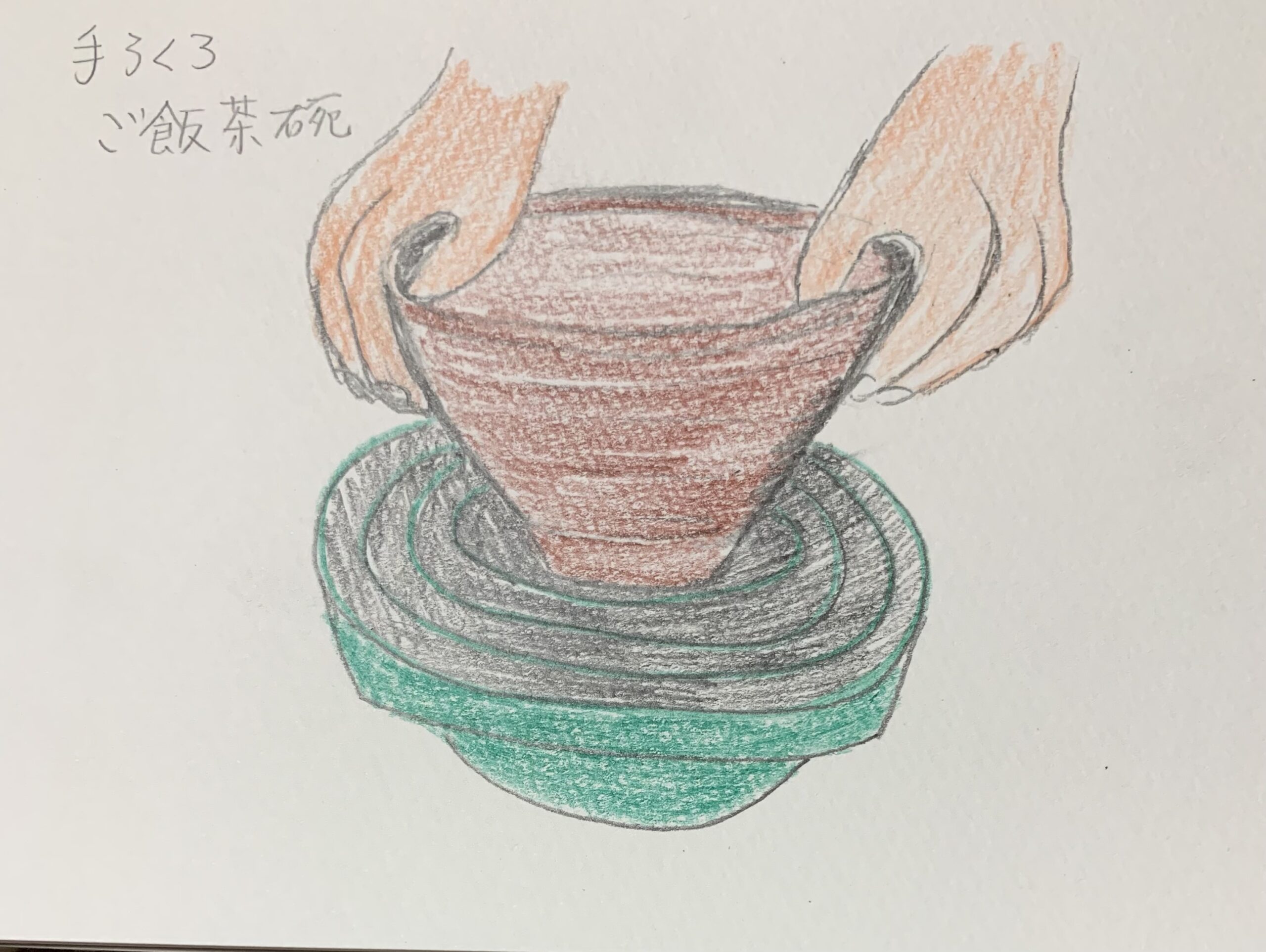

今回は手ろくろ:ご飯茶碗の作り方・削り方についてです。

手ろくろ・ご飯茶碗作り方のイラスト図

ご飯茶碗とはご飯を盛る器です。

ご飯茶碗の自分にあったサイズがあります。

両手の中指と親指で作った、輪の内径が自分に合うサイズです。

アフィリエイト広告を利用しています。

ご飯茶碗の種類

平形:口が広くて浅いのが特徴です。

井戸形:井戸のような深さがある形が特徴です。

碗形:木製のお椀によく似た形です。

輪形:提灯(ちょうちん)のような丸みのある形が特徴です。

ご飯茶碗は奈良時代から平安時代にかけて茶を喫するための器として、茶と共に伝来したといいます。

手ろくろ・ご飯茶碗の作り方・削り方を書いていきます。

ご飯茶碗の作り方

基本編

手ろくろ

成形の準備です。

水を入れた容器(大きめ)・スポンジ・なめし皮・切り糸・木コテ・作品を置く板・粘土300kgなどです。

①粘土を練ります。

「荒練り」「菊練り」をします。

②しっかり練れたら、ろくろの中心に軽く押し付けます。

手ろくろを回しながら、中心に合せます。

③中心があったら、手ろくろを止めます。

手の甲で粘土を平らに叩いていきます。

ここまでは紐作りと玉作りは同じ工程です。

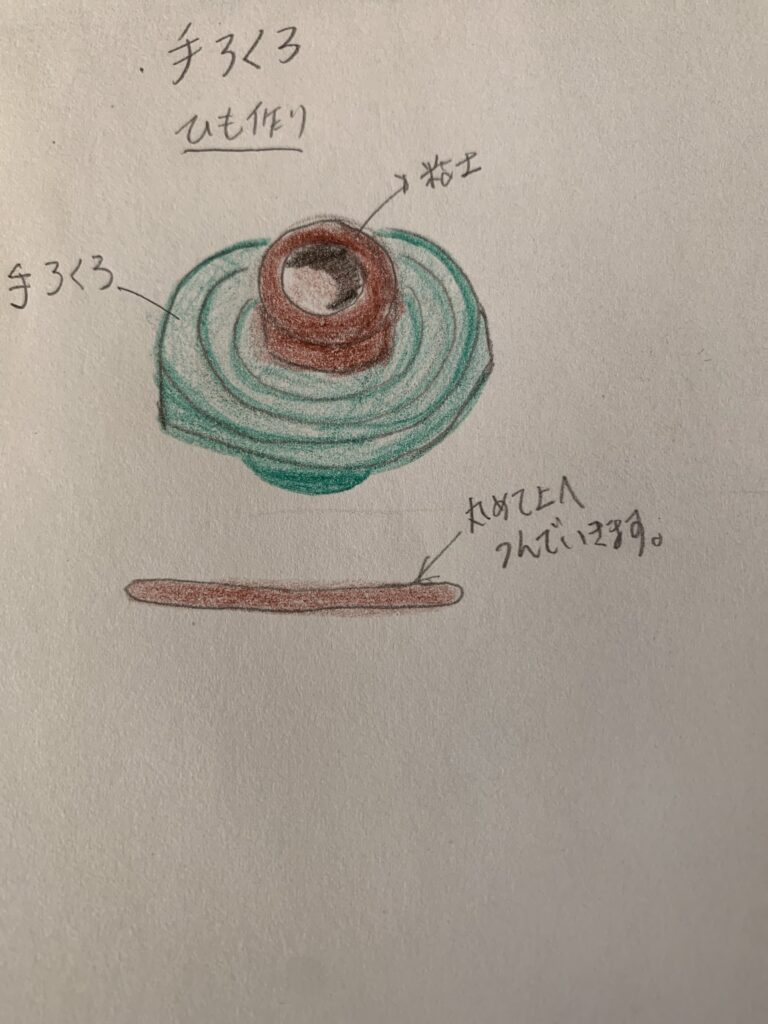

紐作り編

④たたら板を両側にはめます。

板よりも上にでている粘土を切り糸で切ります。

⑤切れたらたたら板をはずします。

高台の部分を決めます。

⑥ご飯茶碗の底の高さ・形を考えます。

針で端の所を、手ろくろを回しながら切ります。

⑦回転することで、丸くきれいに切れます。

切れた切り端を濡らしたタオルにくるみます。

⑧底が出来たら紐を作ります。

指の太さ位に、紐を均等に丸めます。

⑨紐が出来たら、土台の上に重ならないように円にします。

切り離したら端と端が、隙間がないように巻きます。

⑩底に人差し指で付けていきます。

間を空けずに、内側と外側を付けていきます。

⑪付けたらまた同じ用に紐を作ります。

その上に更に積んでいき、下に内側と外側に付けていきいきます。

⑫ご飯茶碗は底が細くて口元が開いています。

紐作りがある程度出来たら、整えていきます。

⑬木コテを使っていきます。

粘土・手・コテに水を付けて内側に木コテを入れて、外側は手ろくろを回しながら広がるのを抑えます。

⑭内側から横に伸ばしていき、そのまま上にあげていきます。

腰から口元は斜めに上げます。

⑮三角形の形になります。

上げ下げの時、粘土が均等になるように上げます。

⑯口元の縁をなめし皮で整えます。

これが紐作りでのご飯茶碗の作り方です。

ここまでが紐作りの基本です。

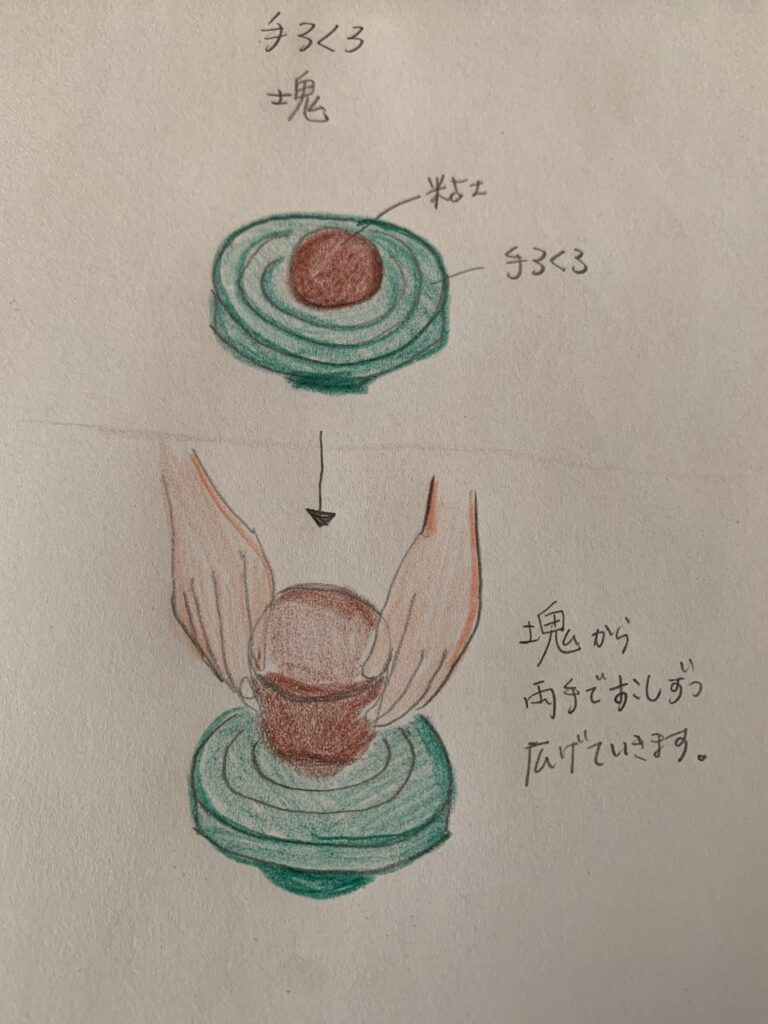

玉作り編

①手ろくろに粘土が固定出来たら、ご飯茶碗の底の部分を決めます。

②利き手の親指で中心に穴をあけていきます。

底に届いたら横に広げていきます。

③そのまま、腰の部分から上に伸ばしていきます。

手ろくろを回しながら、底の中心に人差し指と中指をいれて、粘土を伸ばして更に広げます。

④ある程度指で整えてきたら、水を手と粘土に付けます。

⑤内側は人差し指と中指をいれて、外側は手ろくろを回しながら外に広がりすぎないように抑えて、伸ばしていきます。

⑥ある程度形が出来たら木コテを使い、内側の指跡を消していきます。

※木コテは手のひらに収まるくらいの大きさです。

⑦ご飯茶碗は丸味があるので木コテで整えます。

⑧整ったら、なめし皮で口元の縁を整えます。

これが玉作りでのご飯茶碗の作り方です。

ここまでが玉作りの基本です。

自然乾燥をさせます。

ちょうどいい固さに乾かしたら、削りをします。

手ろくろで削ります。

手ろくろ・ご飯茶碗の削り方

準備は、

水の入った容器(小さめ)・スポンジ・濡らしたタオル・固定用粘土、掻きベラ・印です。

①手ろくろの中心に直接置いて、中心を出します。

②中心がでたら固定用粘土を付けます。

回した時や削りの時にはずれないように固定します。

③掻きベラで底を平らに削ります。

④高台の部分を決めます。

⑤高台が決まったら、腰から口元まで削ります。

重さがあれば軽くしていきます。

※厚みや軽さを見る時は、一度外してみるのが良いです。

⑥削りが整ったら、高台の底の内側も削ります。

削りすぎないように注意します。

⑦器の中側の丸味に合わせて削ります。

形を考えながら削ります。

⑧高台の内側の角をとります。

これが削りの基本です。

まとめ

今回作ったご飯茶碗の形は、一般的な形になります。

平形になります。

口が広くて底が浅いものです。

成形の時も削りの時も、常に中心を取るのが、ろくろの基本です。

中心を出すのは難しいですね。

何度も作っているうちに中心を合わせることが、出来てきるようになります。

たくさん作りましょうね。

土の感触に触れると癒やされます。

自分のご飯茶碗でご飯を入れて食べると、やっぱり違いますよ。

参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

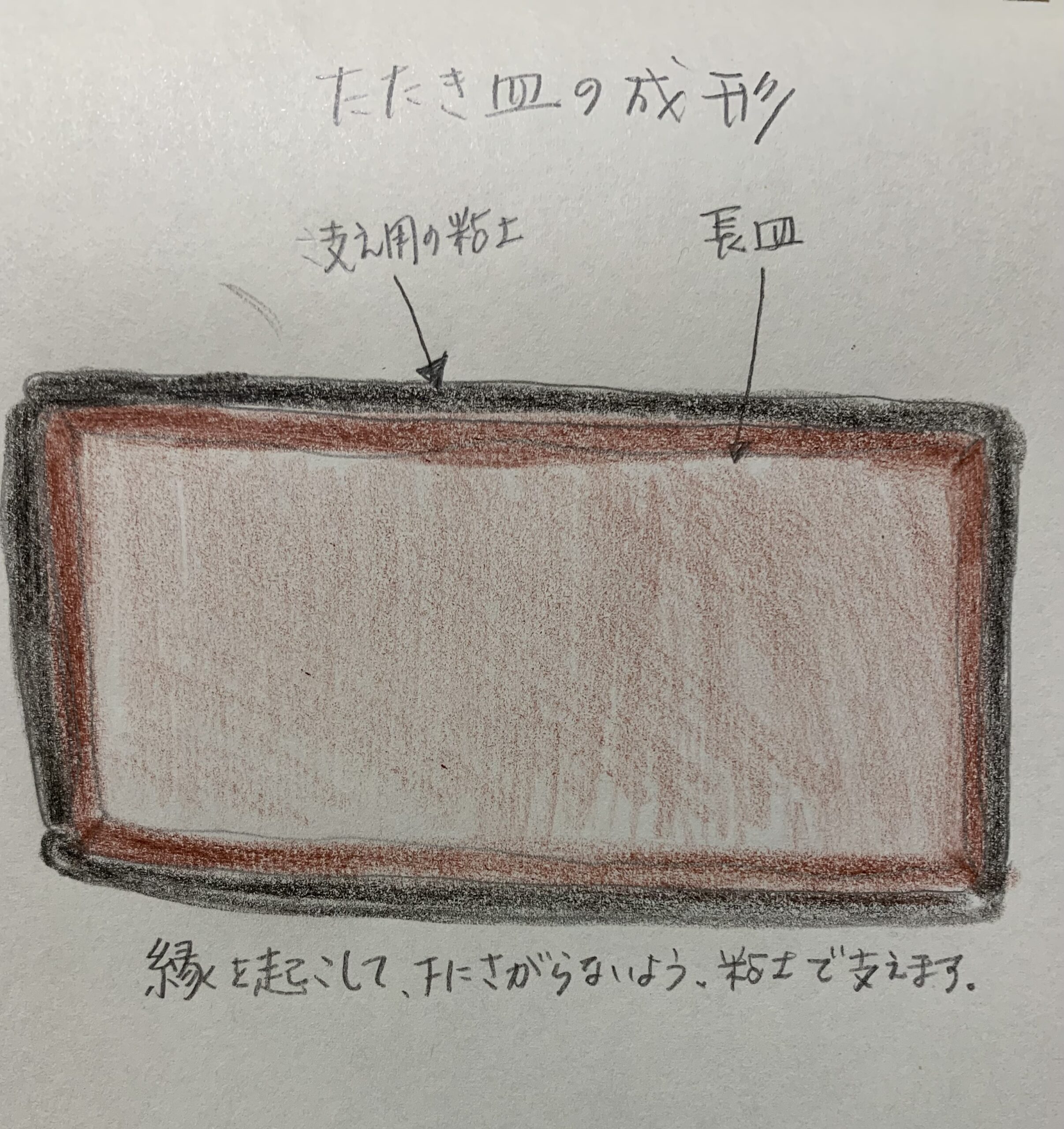

次回は、たたら皿の作り方です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント