こんにちは、けいみるるです。

今回は、タタラ皿の作り方についてです。

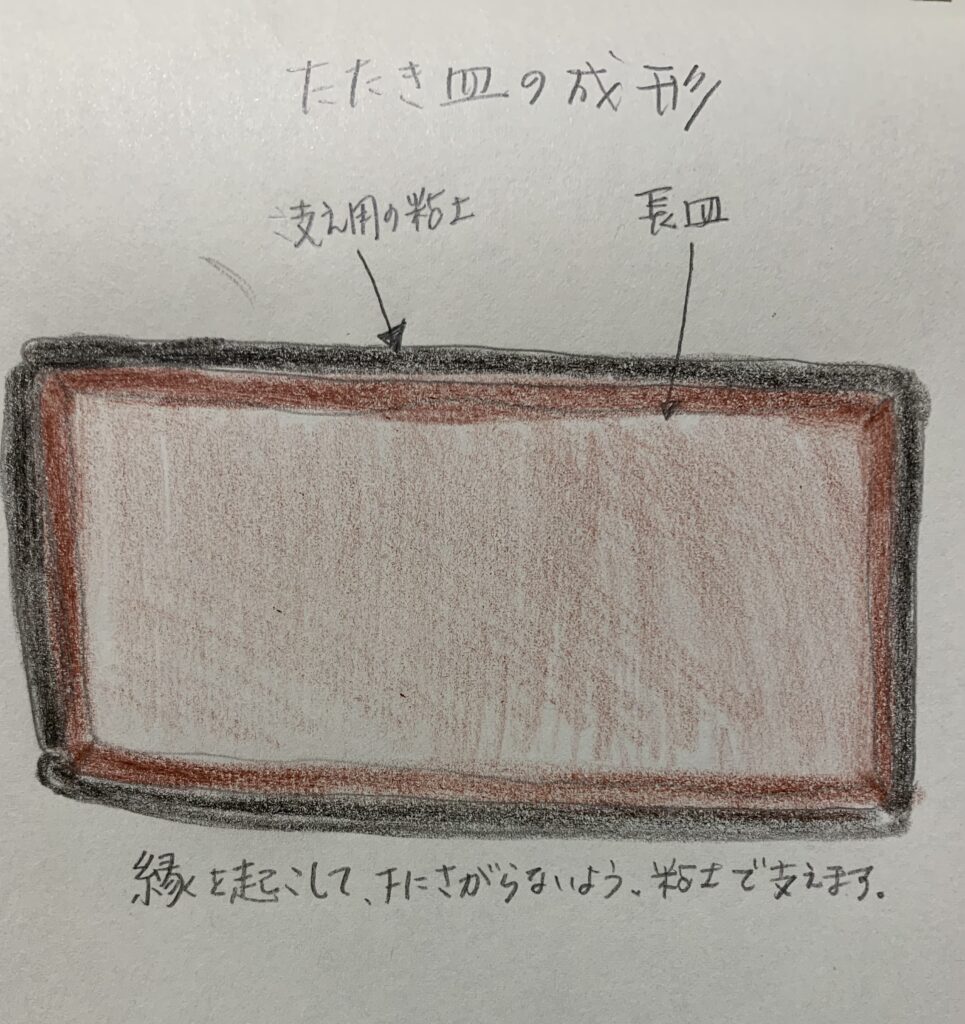

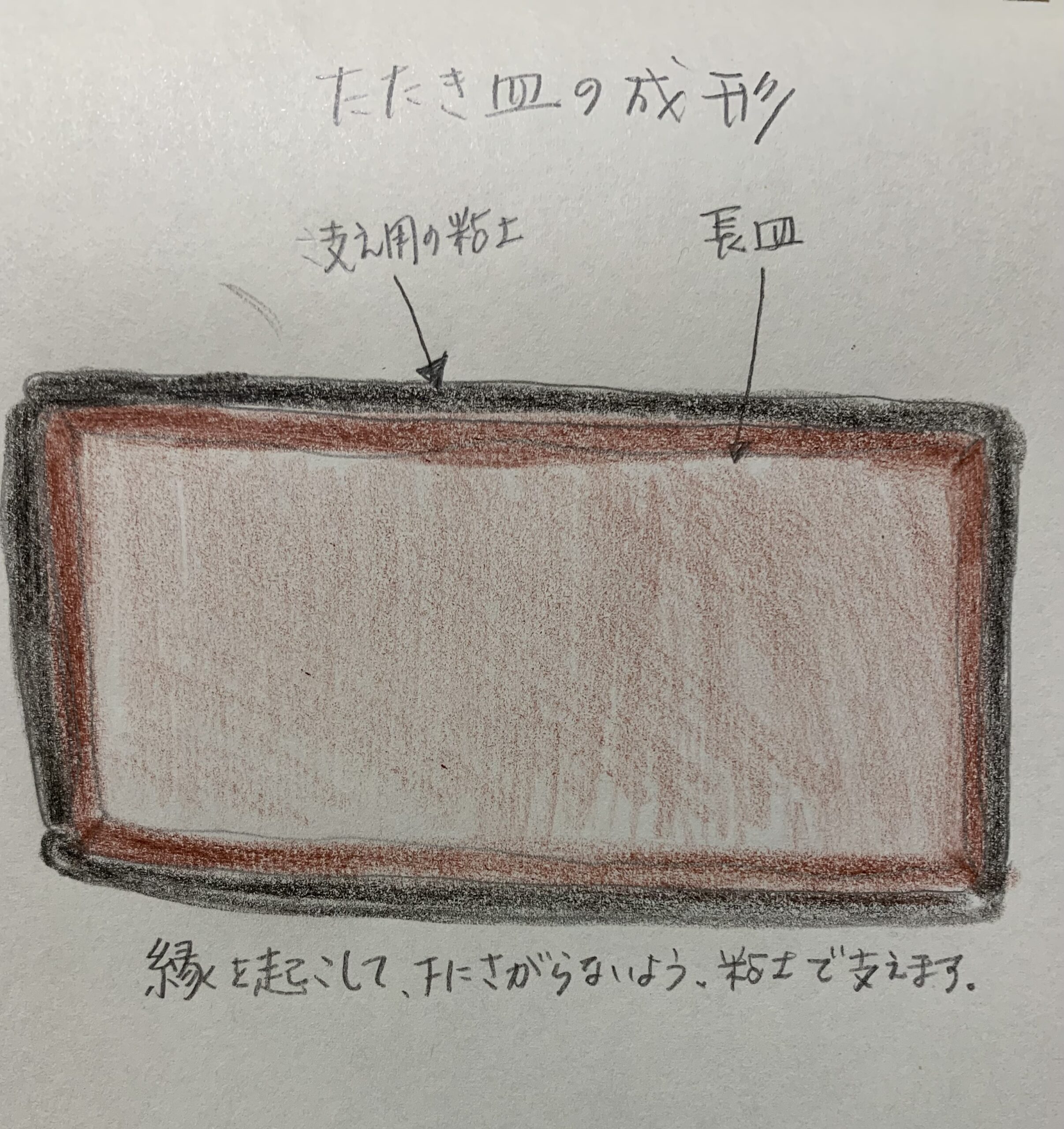

たたら皿の成形のイラスト絵図

縁を起こして、下にさがらないように粘土で支えたまま乾かしていきます。

たたら皿の作り方について書いていきます。

たたら板とは

たたら板は、粘土を板状にして、お皿やコップなど様々な作品をつくることをいいます。

たたら板は、陶芸技法の一つであり、板作りをするために、粘土を板状にするための板です。

使い方は、粘土の塊の左右に同じ段だけたたらを積み上げて、同じ枚数づつはがしながら、切り糸などで粘土を切って板状の粘土を作っていきます。

起源は不明ですが、板状の粘土成形という形は、古くから行われていました。

たたら製法といわれています。

延べ棒で伸ばす方法と、スライスする方法の2種類があります。

たたら板の厚さの種類は

1ミリ・2ミリ・3ミリ・7ミリ・10ミリなどがあります。

たたら板を使ってお皿を作るには

準備には

*粘土・たたら板・切り糸・新聞紙・作品をのせる板

成形では

*電動ろくろや手ろくろでは作れないものです。

*四角いものや長いものです。

*たたら作りでは、表面の面積が広いために、空気や水分が吸収しやすいです。

*空気はしっかりと練った時にぬきます。

*型紙があると便利です。

*たたらの成形は変形しやすいです。

たた皿を作る手順

①好みの量の粘土を取り、荒練りと菊練りをします。

②手の甲で全体を均等に叩いてしめます。

③粘土が長方形になったら、両脇にタタラ板を重ねた状態で挟み込みます。

④粘土よりも板の高さを低くして出た部分を切ります。

⑤切り糸が浮かないようピンとはり、両手で同時に針を自分の方に引き寄せて切ります。

⑥切った粘土を新聞紙の上に置きます。

⑦指先でつまんで持ち上げると切れてしまいます。

⑧両手のひらで粘土の端を挟むんで持つと切れません。

⑨切った粘土を、長皿の形に定規などでまっすぐに切ります。

⑩切った切れ端を外して、縁の部分を立ち上げていきます。

でき⑪角を立ち上げすぎないようにしないと、収納する時に同じ皿を何枚も、重ねて置くことがなくなりますので、出来上がりを想像しながら作ります。

⑫縁(くちもと)がすべて均等に立ち上がったら、なめし皮で縁を整えます。

⑬乾燥時に垂れ下がらないように余った粘土を細く丸めて、立ち上げた部分の下に挟んでおきます。

このまま、乾燥させていきます。

たたら皿の削りは

手に持てるくらいに乾燥したら、削りをしていきます。

ろくろのときのような削りではなく、角を直線に削り出してまっすぐに整えたりします。

底の部分も置いたときに、ぐらつきがあったら安定させるように削ります。

最後に、自分のものという印の陶印を底の部分に押して完成です。

乾燥させて素焼きにします。

絵付け・釉薬・本焼は、いつもの電動ろくろや手ろくろの手順と同じです。

以上が、たたき皿の作り方〜たたら皿の削りでした。

まとめ

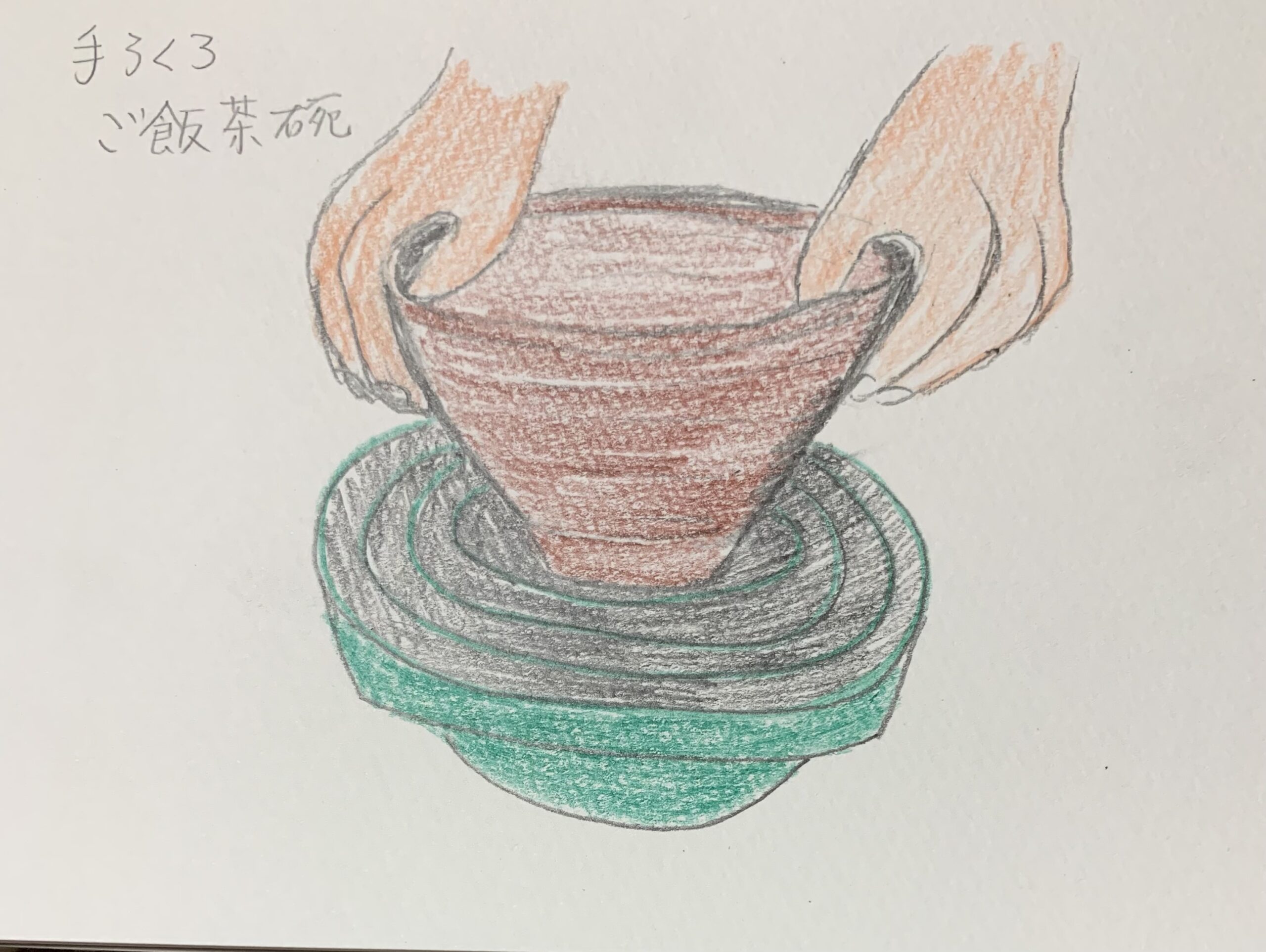

手ろくろや、電動ろくろ以外でも、陶器をつくることができます。

たたき皿は、粘土を一定の厚みにきりそろえる板のことをいいます。

型紙で形を作っておけば、切り取った粘土にのせてその形に合わせて切り込んでいくと簡単にできます。

花びらの形や、魚の形などに作ることができると思います。

たたき皿に挑戦してみてはいかがですか。

参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

にほんブログ村

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント