こんにちは、けいみるるです。

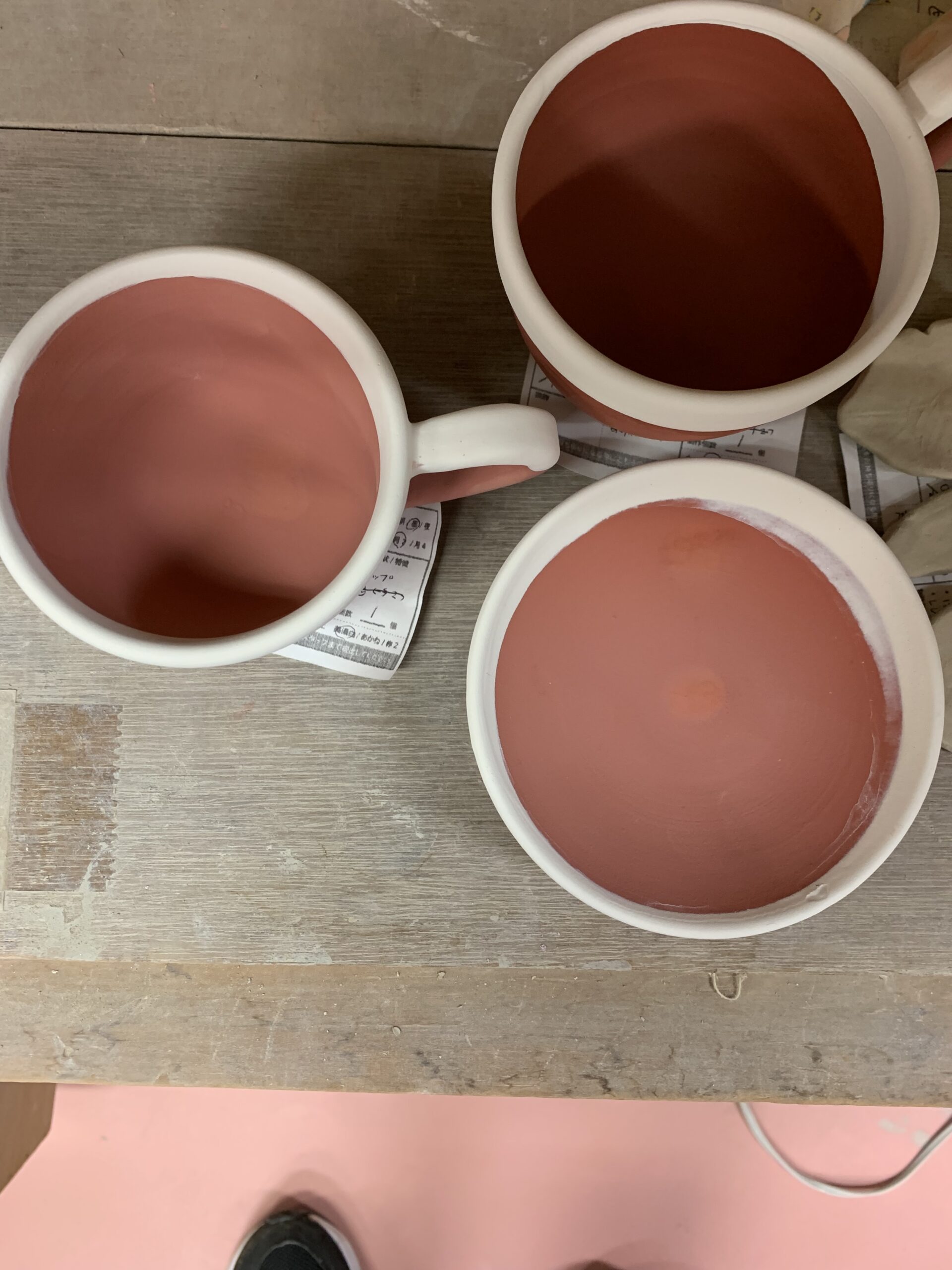

今回はそばセットの削りについてです。

そば猪口の高台

そば徳利の高台

薬味小皿の高台

そば皿の高台

そばセットの削りについて詳しく書いていきます。

そばセットの削りのポイントは

そば猪口・そば徳利・薬味小皿・そば皿です。

*高台を作っていきます。

*高台の種類については、器の底の高台の種類はを御覧ください。

そば猪口:

高台がありません。

碁笥底高台です。

そば徳利:

高台はこちらもありません。

碁笥底高台です。

高台がない方が安定します。

薬味お皿・そばを盛るお皿:

高台は一般的な高台です。

輪高台です。

すべて掻きベラで削っています。

これは使い勝手がいいです。

アフィリエイト広告を利用しています。

そばセットの削り方では

*削りについては、器の削りはどうやるのを御覧ください。

そば猪口

底を決めます。

高台は作りません。

糸底といって、高台がないことです。

成形時に糸でろくろから切り取った底部です。

形は碁笥底高台となります。

そば徳利

粘土のシッタを使いました。

口縁を注ぎ口を作り、胴体のところも凹みをいれています。

そのため、中心が出しづらいです。

多少のブレがあり、底の部分がいびつです。

これはこれで、個性というものになるかなです。

これもそば猪口と同じ高台のない碁笥底です。

薬味小皿

ろくろに直接のせて固定してます。

高台の位置を決めて腰から口元を削ります。

輪高台を作ります。

小さいので、すぐに削り終わりました。

そば皿

ろくろに直接固定します。

高台を決めて腰から口元まで削ります。

厚みがあるときは、軽くなるように削ります。

輪高台を作りました。

*削ったあとは、均等に削れているか触って確認します。

*持った時に重みがあったときは、軽くなるまで削ります。

以上が、そばセットの削り方でした。

まとめ

削るときは、中心に合わせていきます。

そば徳利は、口縁を歪めているのでろくろに直接置けませんので、粘土のシッタを使います。

そば猪口・薬味小皿・そば皿はろくろに直接固定して削れます。

成形した時に、切り糸で切り離して板に乗せると若干歪んでしまいます。

自然乾燥しますので、形がそのまま固くなります。

削る時にろくろで中心を出す時、若干ぶれますので注意が必要です。

中心が合わないと、均一に削れませんのでしっかりと合わせます。

これがさらに縮みます。

参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、そばセットの絵付け・釉薬です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント