こんにちは、けいみるるです。

今回は、器の底の高台の種類についてです。

焼物の高台て何か知っていますか?

器の底には色々な種類の高台があります。

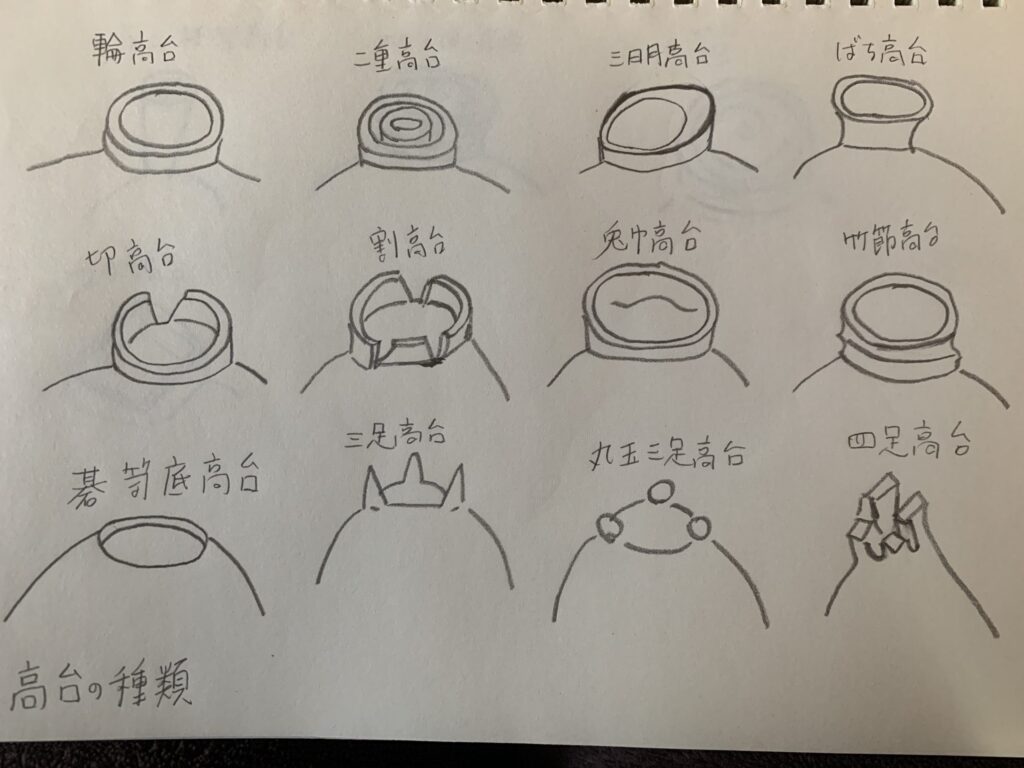

高台の種類

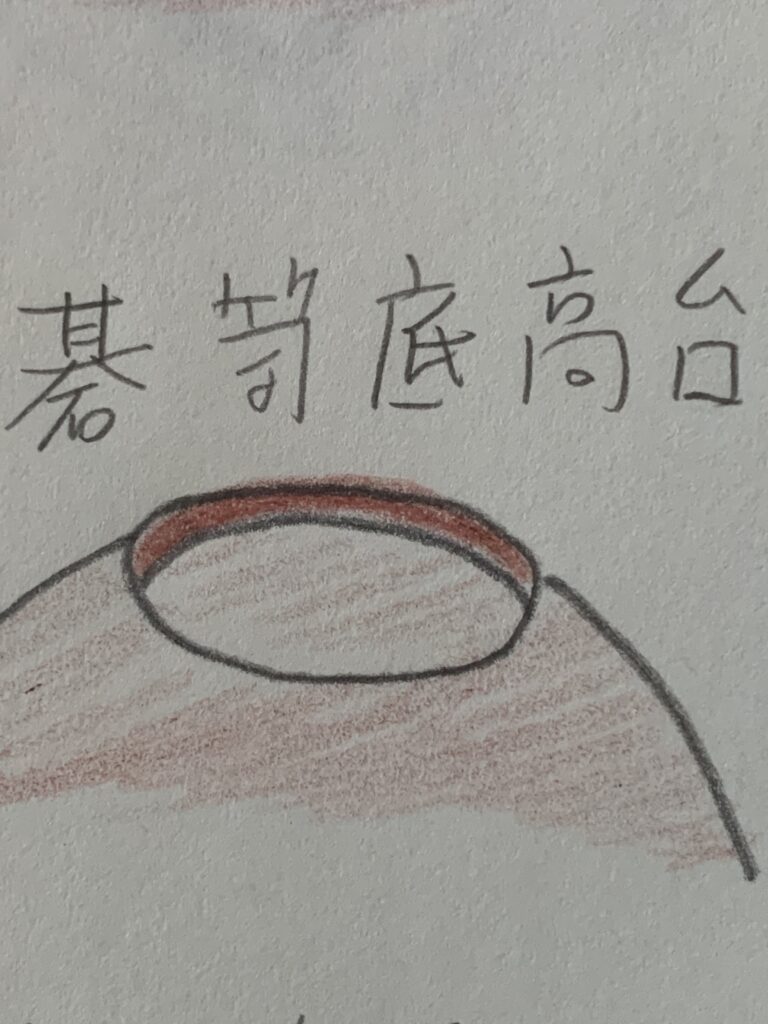

イラスト図1

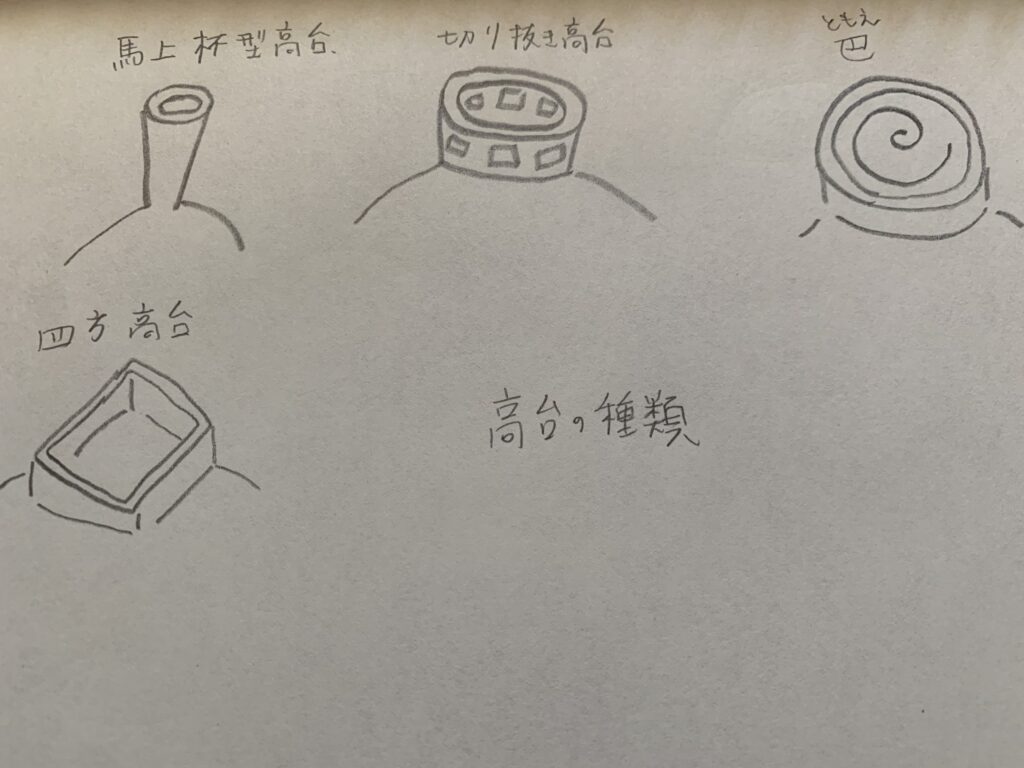

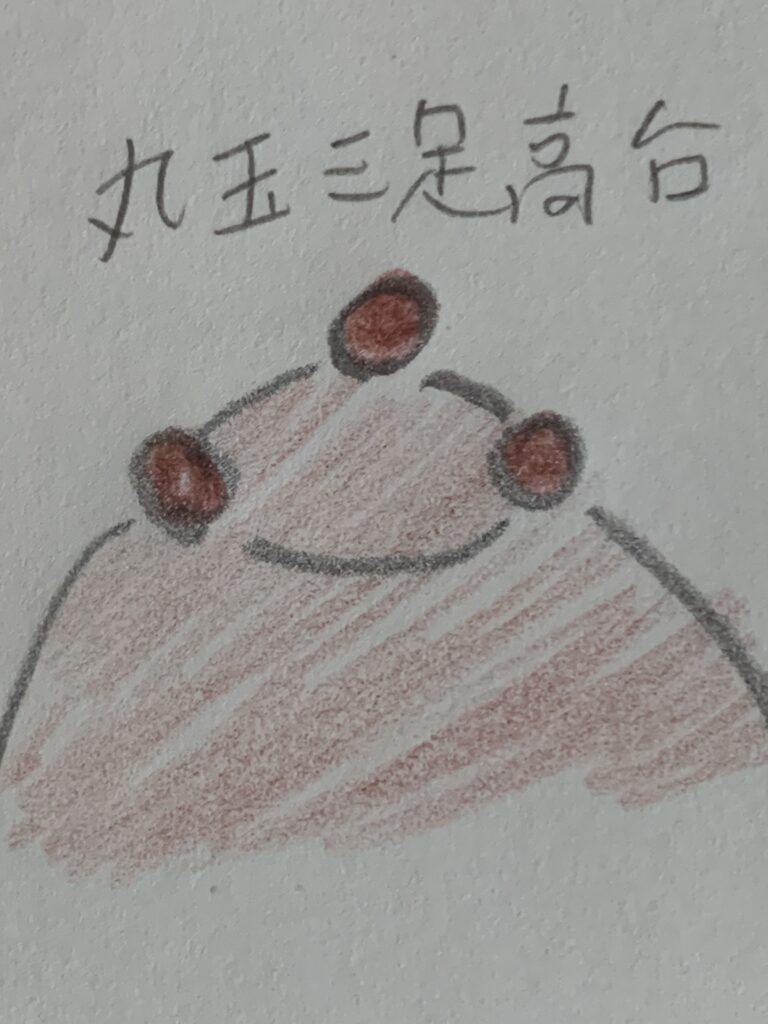

イラスト図2

高台とは、

器の底についている台のことをいいます。

高台の底のことを、畳付きとも呼ぶこともあります。

高台には、たくさんの種類があります。

高台の種類は

輪高台・二重高台・撥高台・切高台・割高台・兜巾高台・竹節高台・三日月高台・巴高台・釘彫高台・四方高台・三足高台・切り抜き高台・馬上杯型高台・碁笥底高台・四足高台・丸玉三足高台などがあります。

一般的な高台

輪高台

輪高台といいます。

この形にするには、道具を使って作ります。

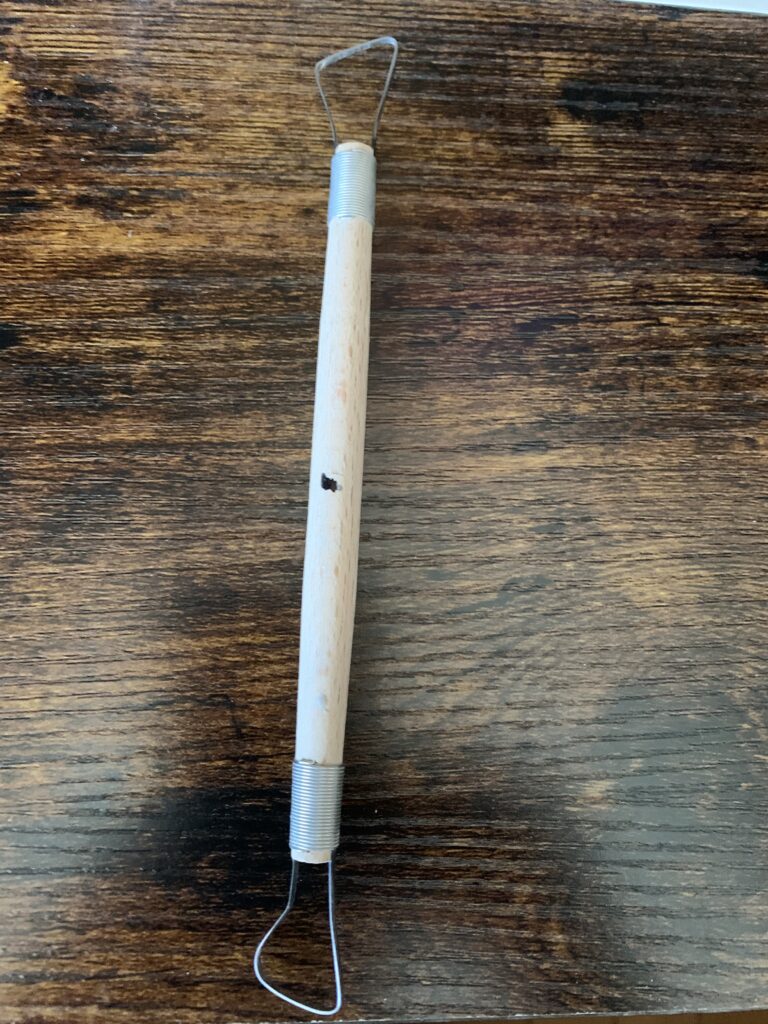

道具とは

削りの高台を作るのに使う道具

掻きベラ

高台を作るには削る道具が必要です。

一般的なのは、こちらの掻きベラです。

カンナ

上級者・プロ級ですと、カンナを使います。

自作で作ったりもしています。

形は様々あります。

掻きベラ・カンナについては、削り:掻きベラ・カンナとはを御覧ください。

アフィリエイト広告を利用しています。

器の底の高台の種類について書いていきます。

高台の基本とは

高台とは、器の底についている台のことです。

器体を支える台です。

高台を作るには、器を乾燥させて道具を使って削りという作業をしていきます。

高台には大きく分けて、削り出して作る削り高台と、紐状の土を付けて形作るつけ高台とがあります。

一般的には、掻きベラやカンナという削り専門の道具を使っていきます。

※削りの基本的な仕方については、器の削りはどうやるのをご覧ください。

茶碗の胴や腰をのせている丸い輪の全体であります。

容器を卓上など台上にのせた時に、卓や台に接する足の部分のことをいいます。

高台の種類は

輪高台

・同心円の輪状になった、もっとも一般的なことをいいます。

・ 蛇の目高台・一重高台とも言います。

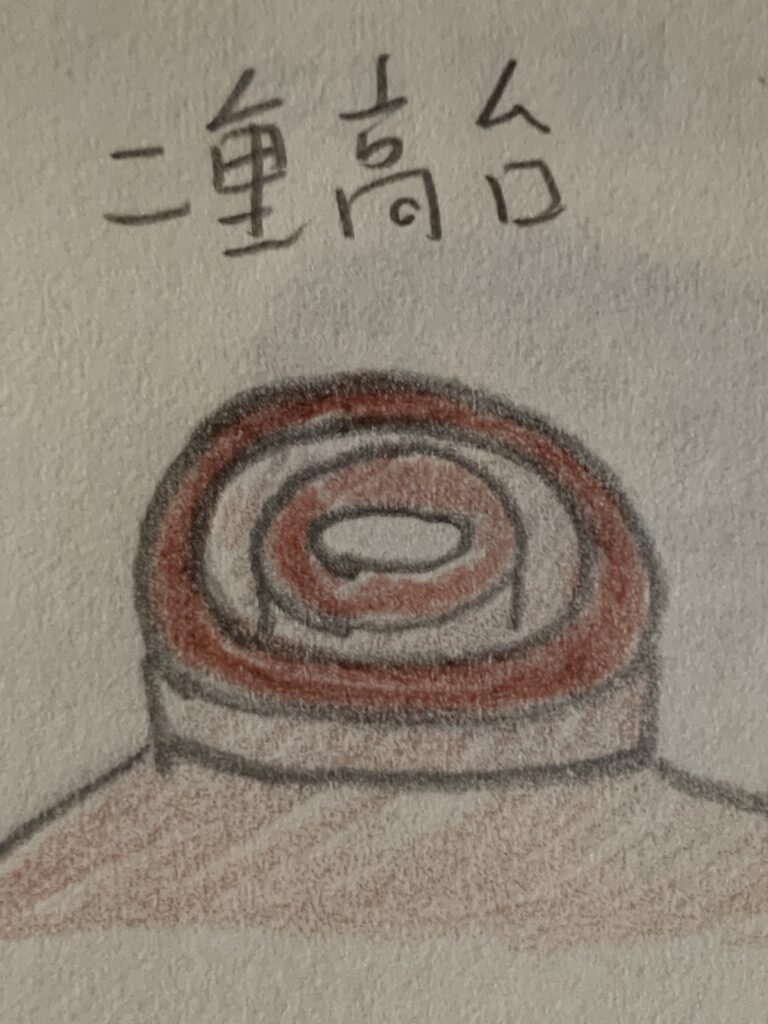

二重高台

・畳付部分に溝がはいり二重になったものです。

・径の広いお皿や大物など焼成時に、底が歪まいよう二重の輪高台がついているものです。

・和の高台の輪形の中にさらに一本溝の入ったものです。

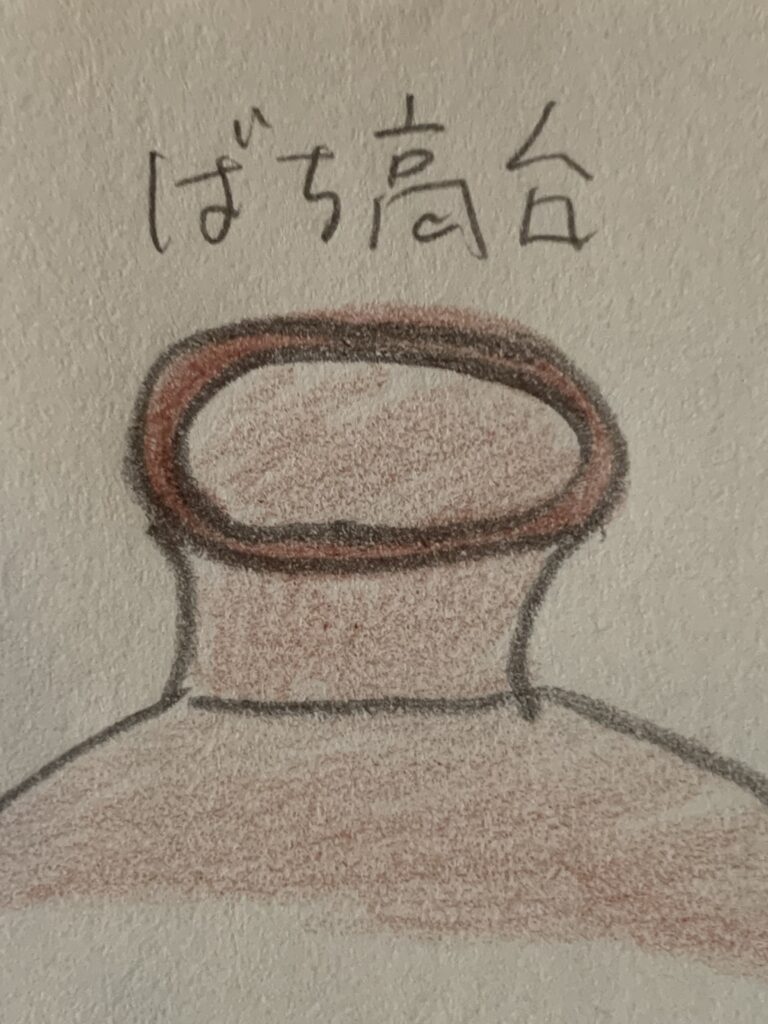

撥高台(ばちこうだい)

・三味線のバチににています。

・付け根から畳付けにかけて太く広がることです。

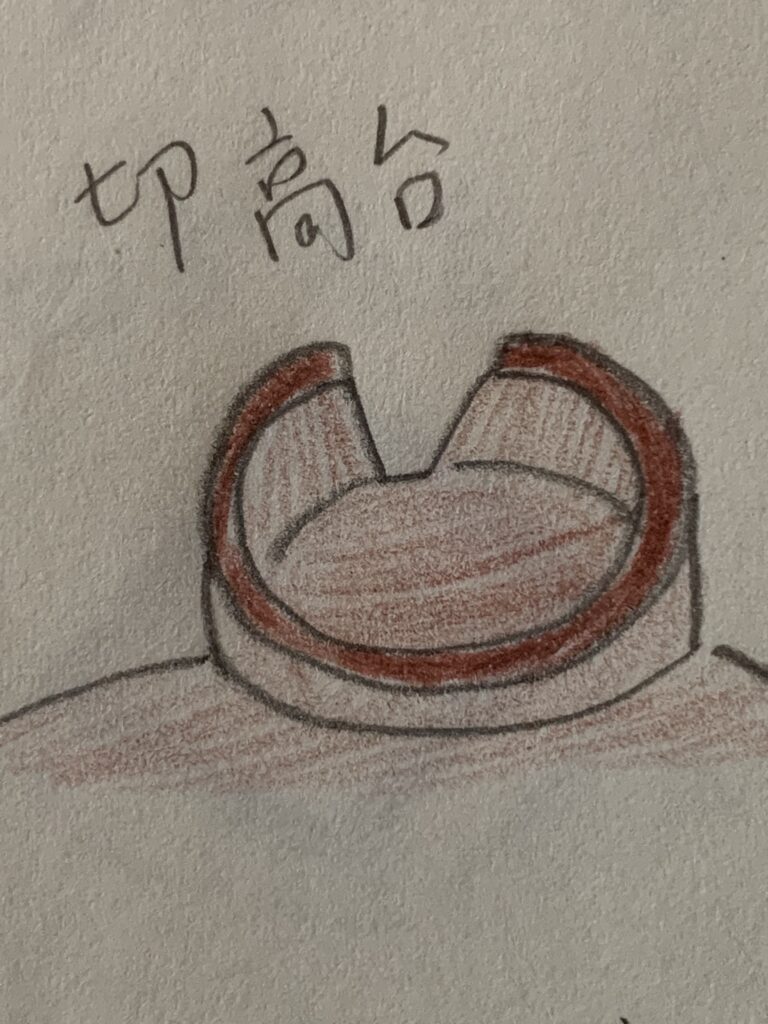

切高台

・輪の一部を切れ込みがあります。

・ヘラで1ヶ所、切り落とします。

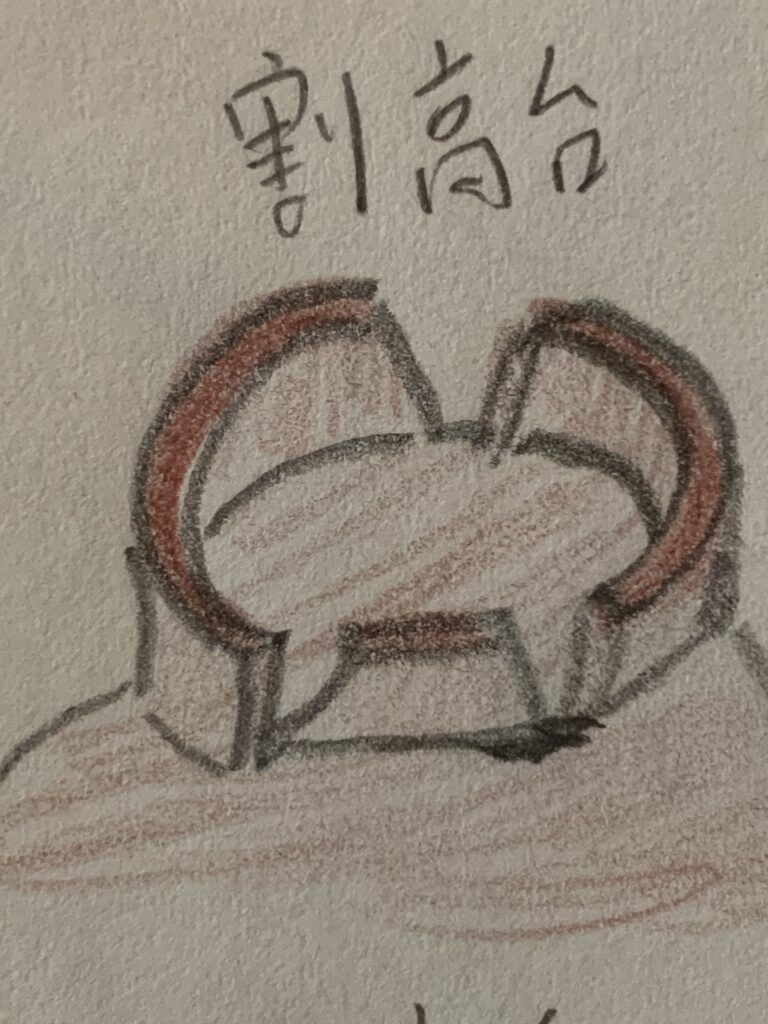

割高台

・十文字や数箇所削り出したものです。

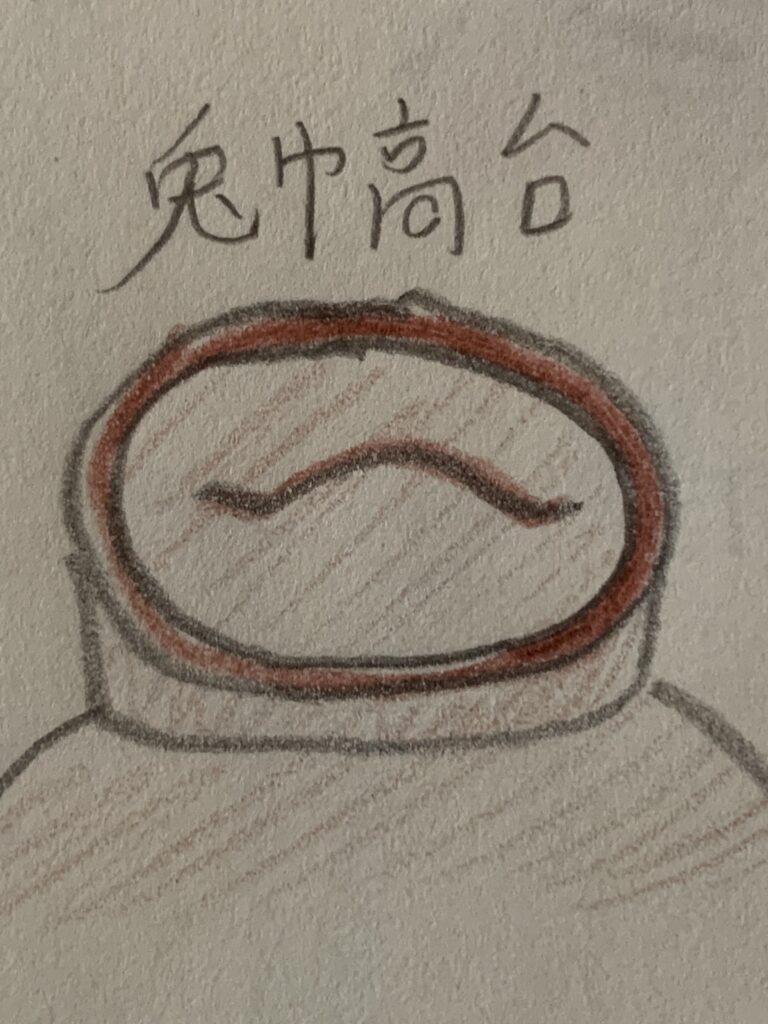

兜巾高台(ときんこうだい)

・中央部が突き出た兜の先端に似ています。

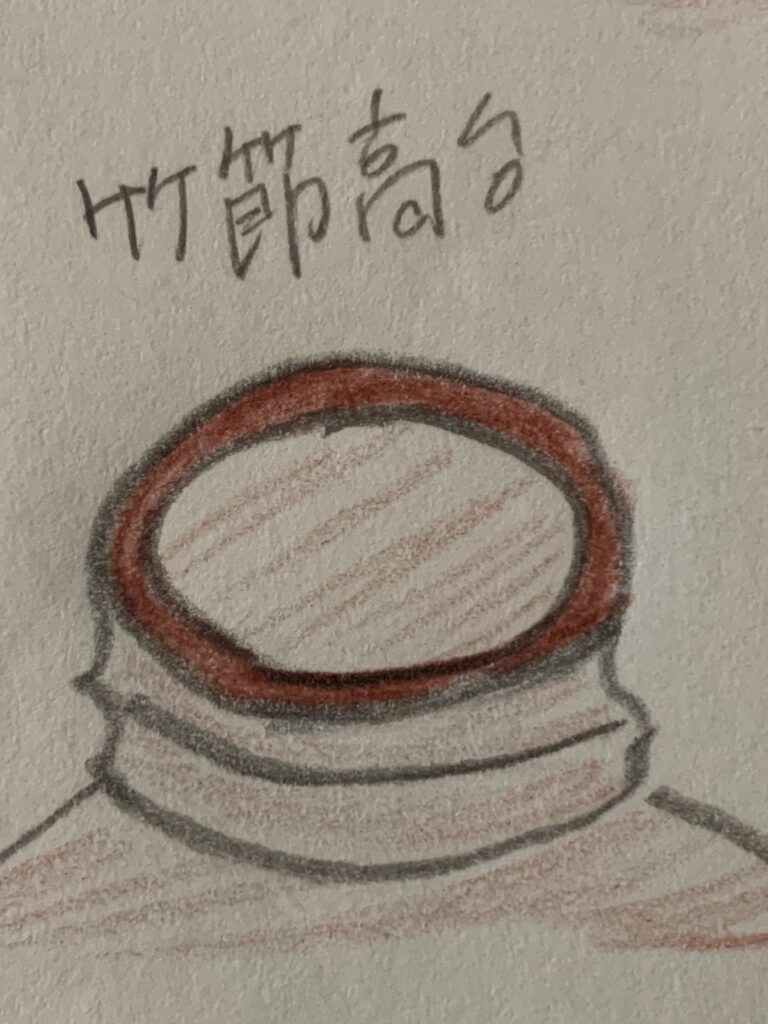

竹節高台

・節の所で指が安定します。

・白化粧などに向いています。

・竹の節のような形をしています。

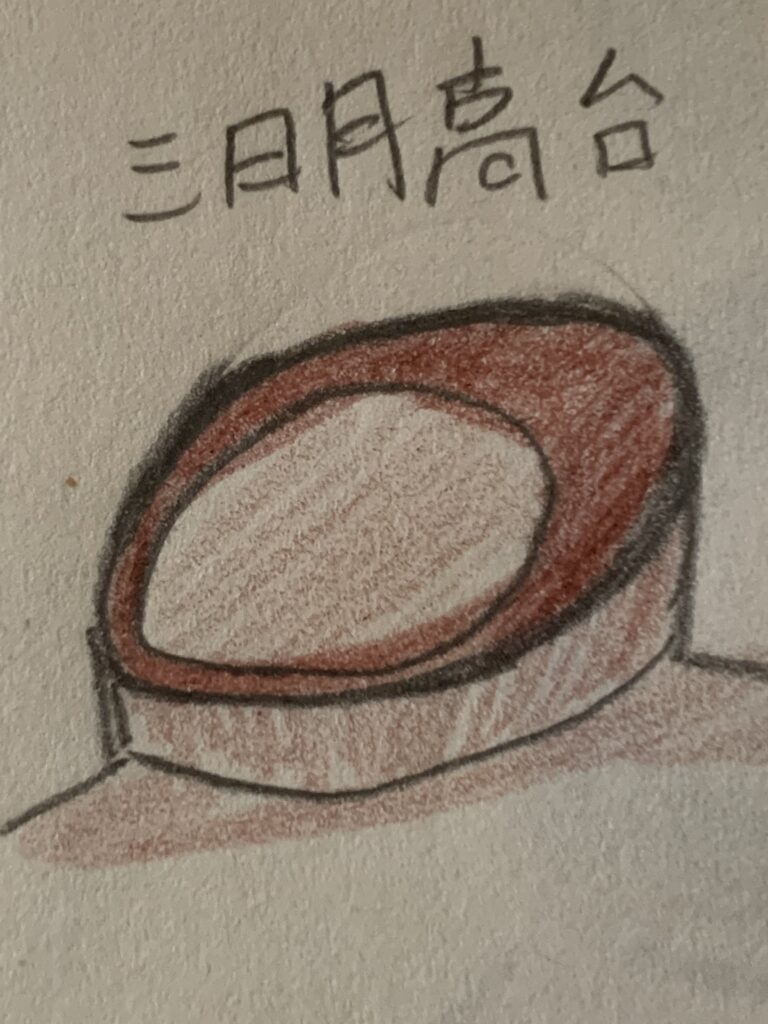

三日月高台

・厚さが均等ではなく、片方は厚くもう片方が薄い三日月形になっています。

・削り慣れていないうちは、意図せず三日月になったりします。

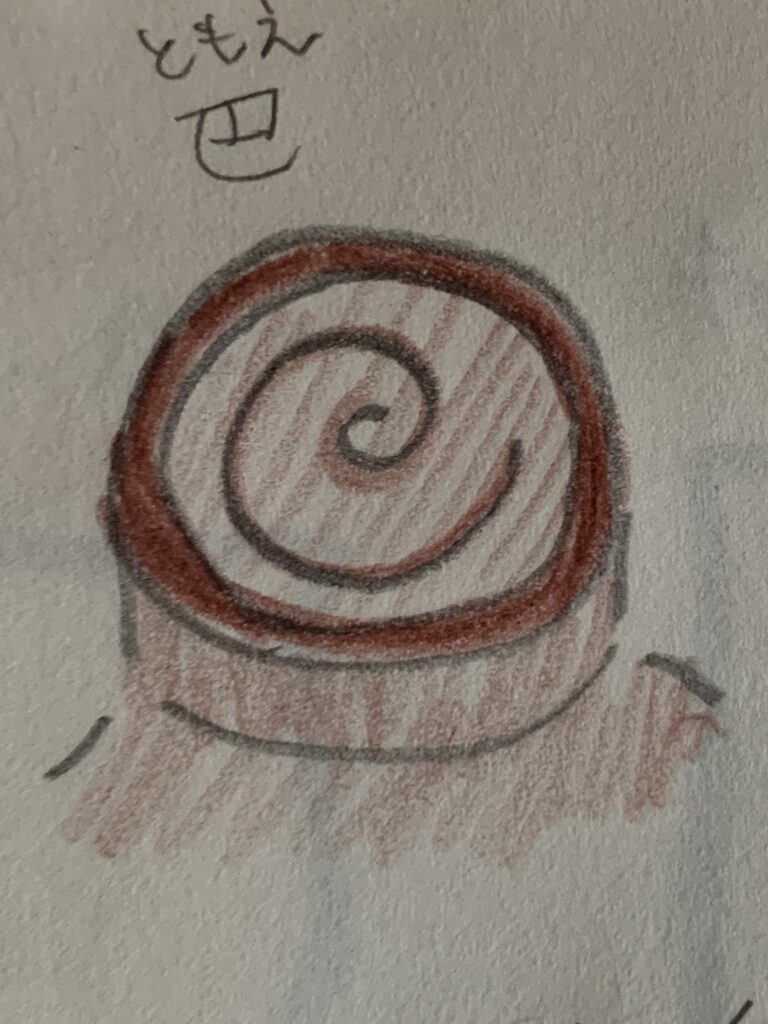

巴高台(ともえこうだい)

・内部に巴状の渦を、箆で削ったものです。

・鞆絵といい、弓を射る時に使う鞆の形に描いた、紋様からきています。

釘彫高台(くぎぼりこうだい)

・釘で彫ったような線刻模様があります。

・伊羅保茶碗に多いです。

四方高台

・四方形です。

・三足に比べて安定性があります。

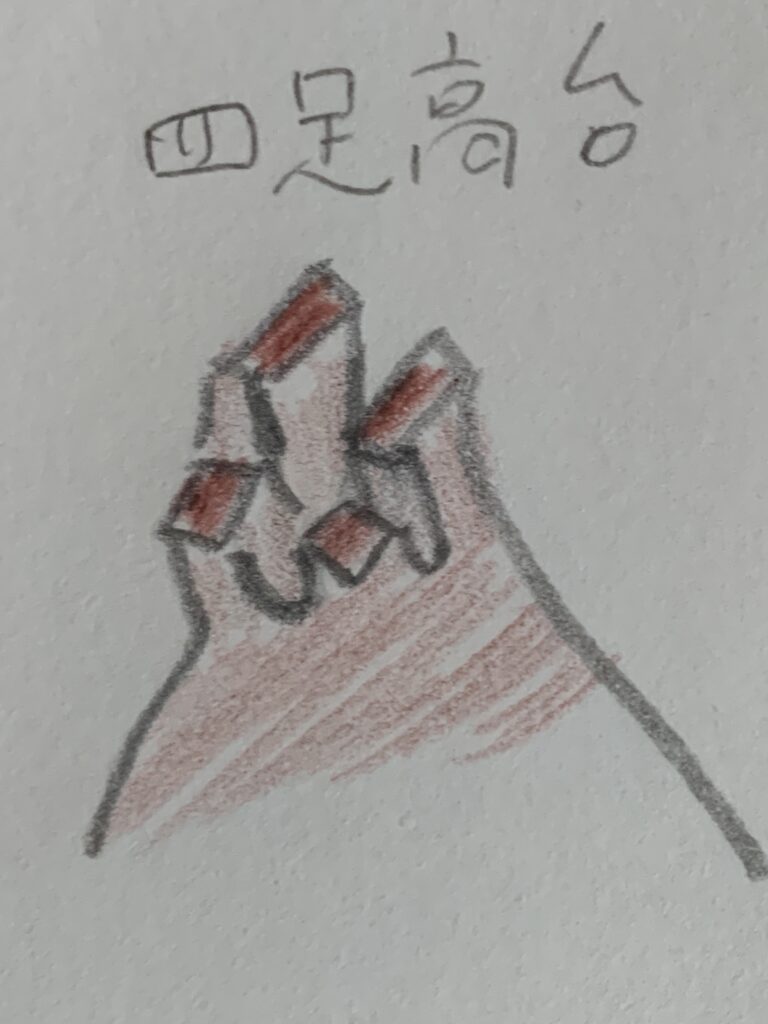

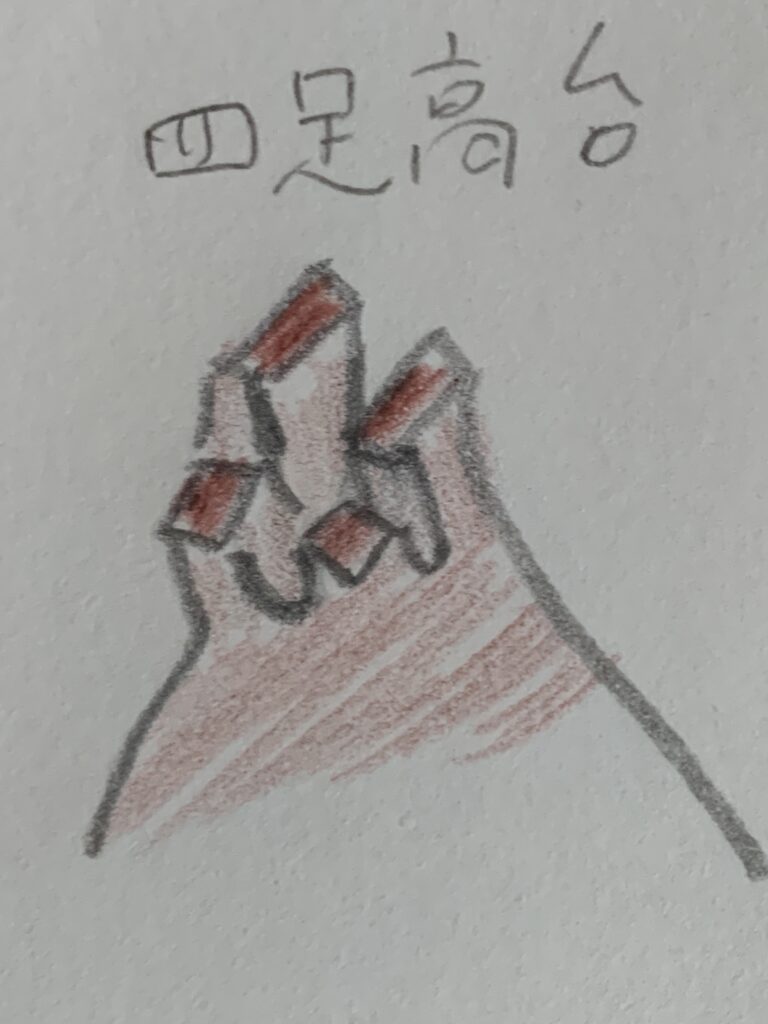

四足高台

・名前の通り、四足の高台があります。

・焼成すると、足の高さのばらつきがでやすくなります。

・三足にくらべて、安定しやすいです。

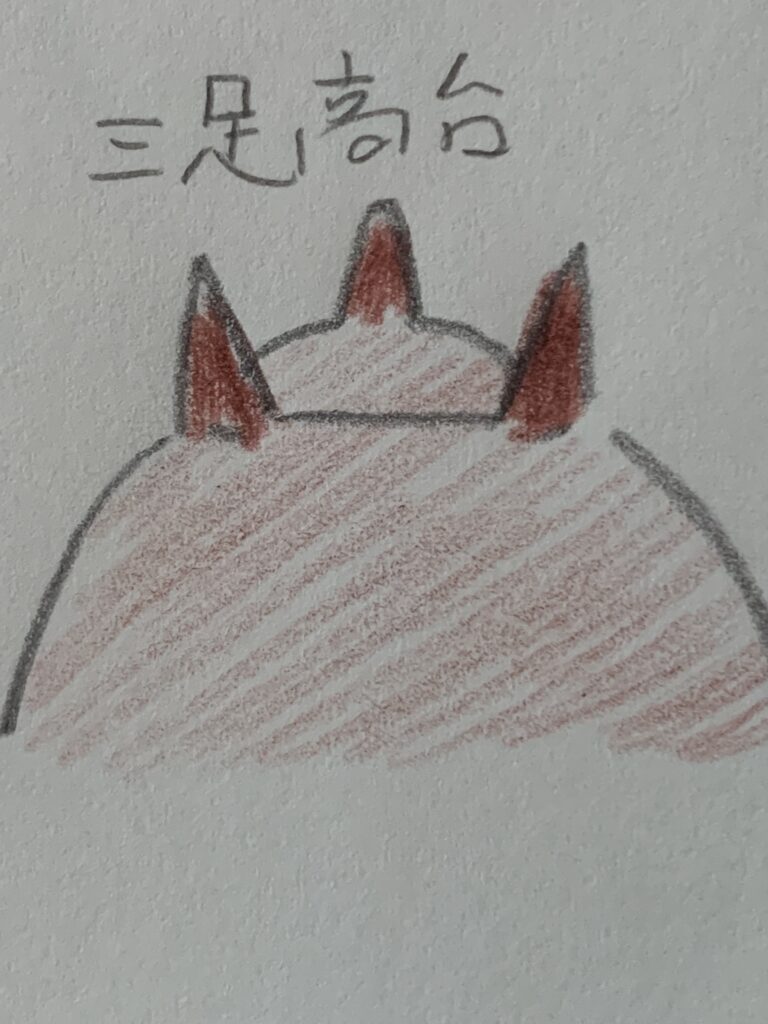

三足高台

・器の底に円錐状の足を貼り付けた、鬼の頭のような形が多いです。

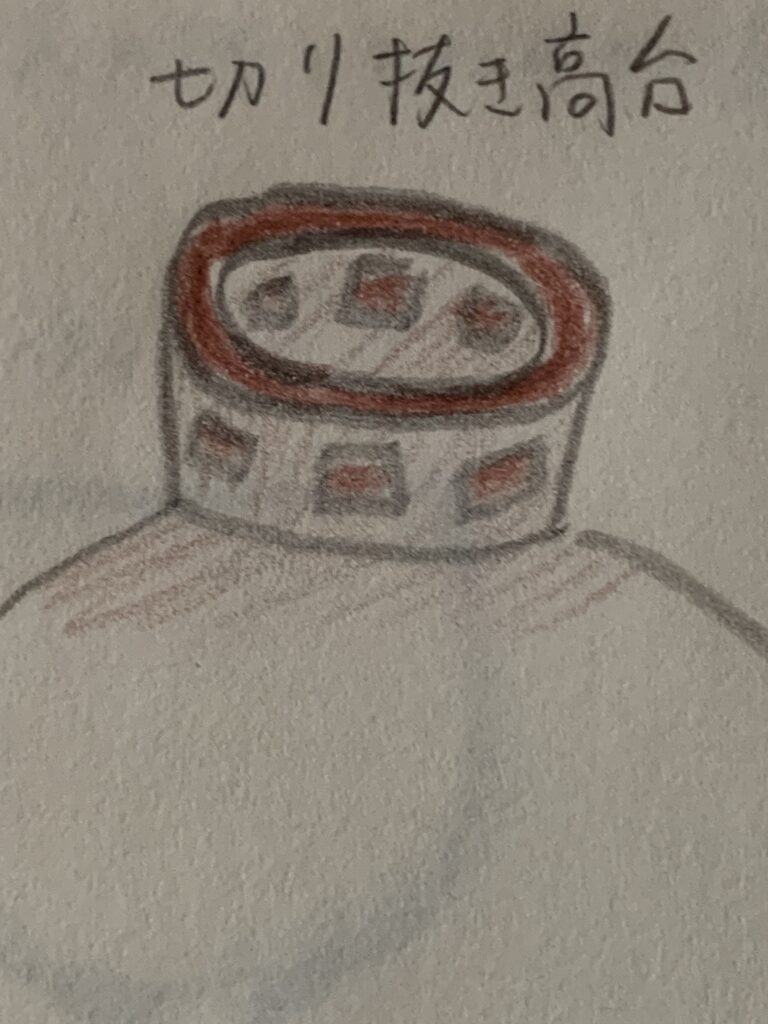

切り抜き高台

・切抜きを入れることです。

・軽量化もできます。

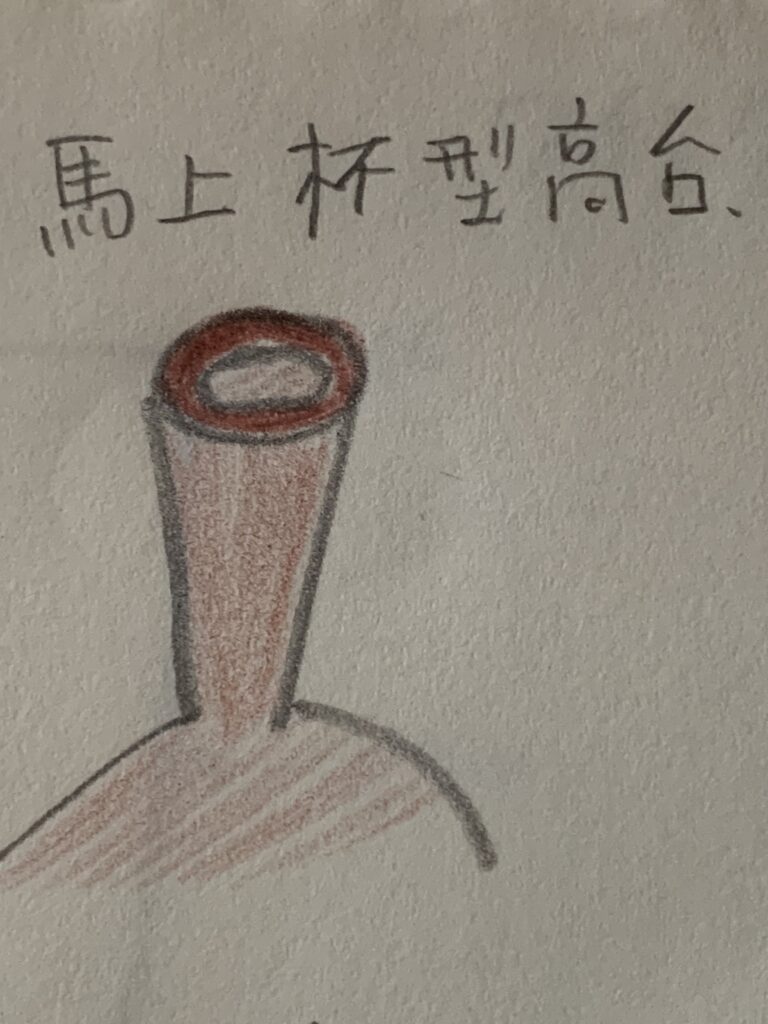

馬上杯型高台(ばじょうはいがたこうだい)

・長く高くする作り方です。

・馬に乗っても飲めるように作らました。

・高台の内側はしっかりくり抜いて重くならないよう軽くします。

・杯の形のひとつです。

碁笥底高台(ごけぞここうだい)

・角がない碁笥の底のようなものをいいます。

・碁笥(囲碁で碁石入れる容器)です。

・お茶碗で高台がなくて、のっぺりとした底のことです。

丸玉三足高台

・3本の足を持つ高台です。

茶碗の高台では

ささくれ肌

*茶碗の高台によくみられる削りによってできる、ささくれた肌があります。

これは、ある織物に例えられています。

それは、縮緬皺といわれます。

この肌のできる要素は、土の固さと土の性質です。

一般的に、作りやすくない、粘りがなく、砂っぽい性質の土のほうがでやすいです。

志野焼・唐津焼・萩焼によくみられます。

この上に釉薬を掛けて焼き上げると、釉薬が縮れた「梅花皮」という状態になりやすいです。

それぞれが鑑賞のポイントにもなります。

高台には、色々な意味が隠されています。

以上が、器の底の高台の種類でした。

まとめ

高台とは、器の底の部分のことをいいます。

器の形や大きさによって、高台の形も変わります。

安定感はもちろんですが、デザインにもこだわりがあります。

どんな形の高台にするのかを考えるのも、楽しみの一つではないかとおもいます。

色々な高台に挑戦してみてはいかがでしょうか。

器の底の高台の種類について、削りの時の参考にしてみてはいかがでしょうか。

焼物の高台の鑑賞にも参考になればうれしいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、電動ろくろの使い方です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント