こんにちは、けいみるるです。

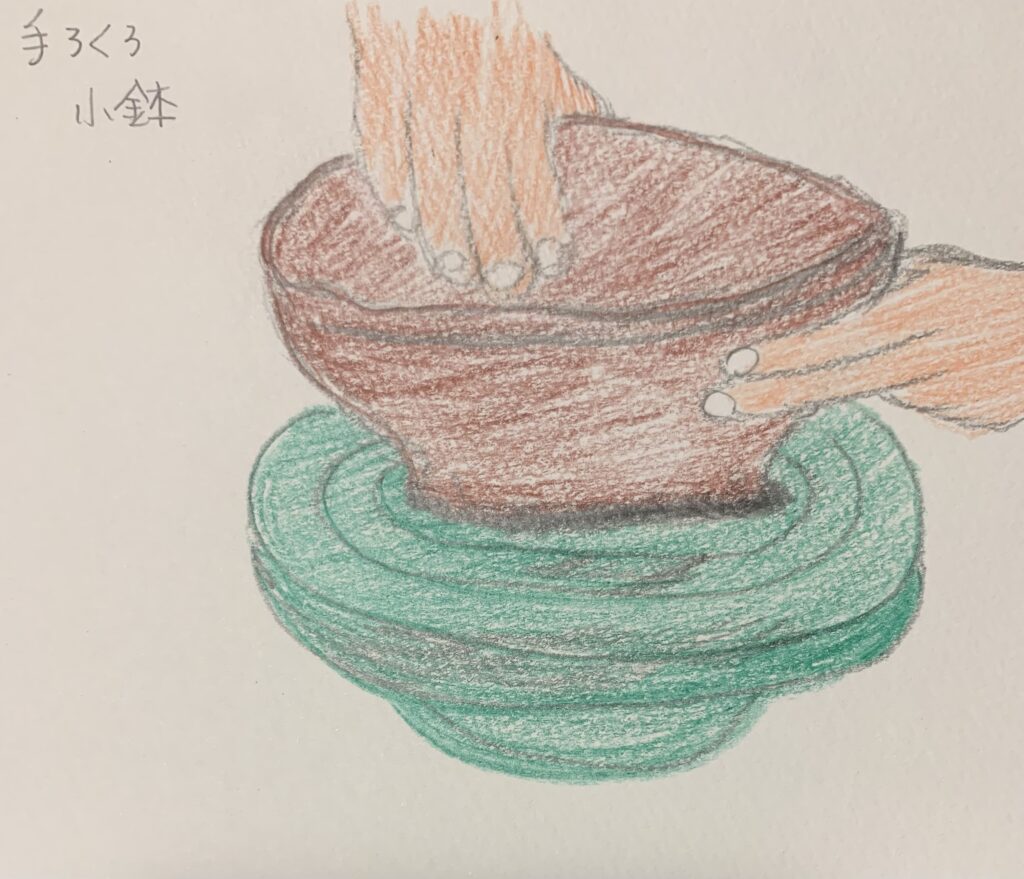

今回は手ろくろ・小鉢の作り方についてです。

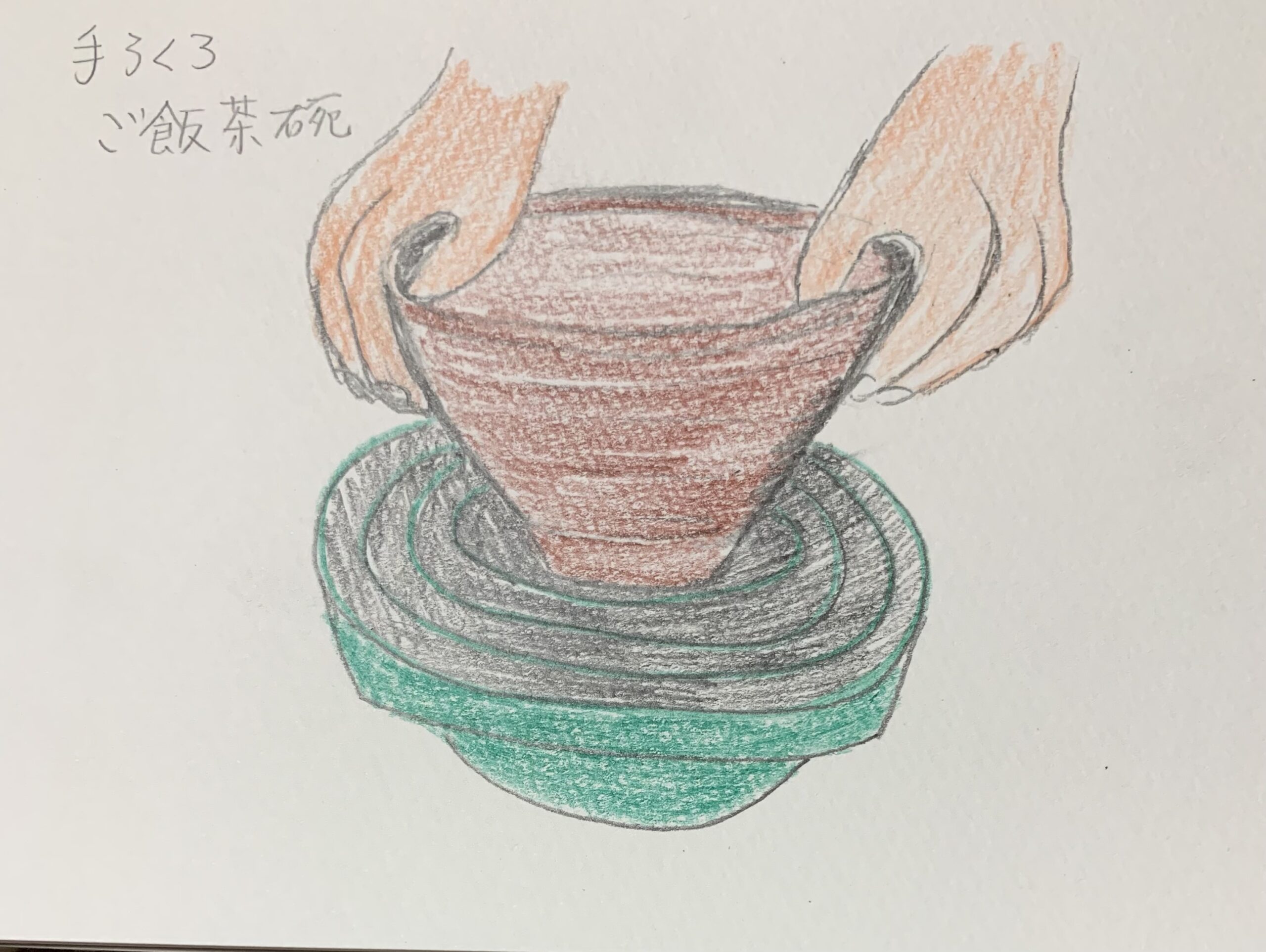

手ろくろ・小鉢の作り方のイラスト絵図

小鉢とは約12cm位の深さのある大きさです。

深さがあるので煮物や煮浸しなどの汁物の、おかずの盛り付けに使われています。

手のひらサイズの小鉢です。

アフィリエイト広告を利用しています。

手ろくろ・小鉢の作り方を書きます。

手ろくろで作る小鉢の作り方

成形編

手ろくろ

準備は、

水を入れた容器(大きめ)・スポンジ・なめし皮・切り糸・木コテ・粘土200gなどです。

①粘土を練ります。

少ない量でも粘土はしっかりと練ります。

「荒練り」「菊練り」です。

②しっかり練れましたら、手ろくろの中心に置きます。

③両手で叩きながらろくろに固定していきます。

その時に、空気抜きも更にしていきます。

紐作り・玉作りでの工程は同じです。

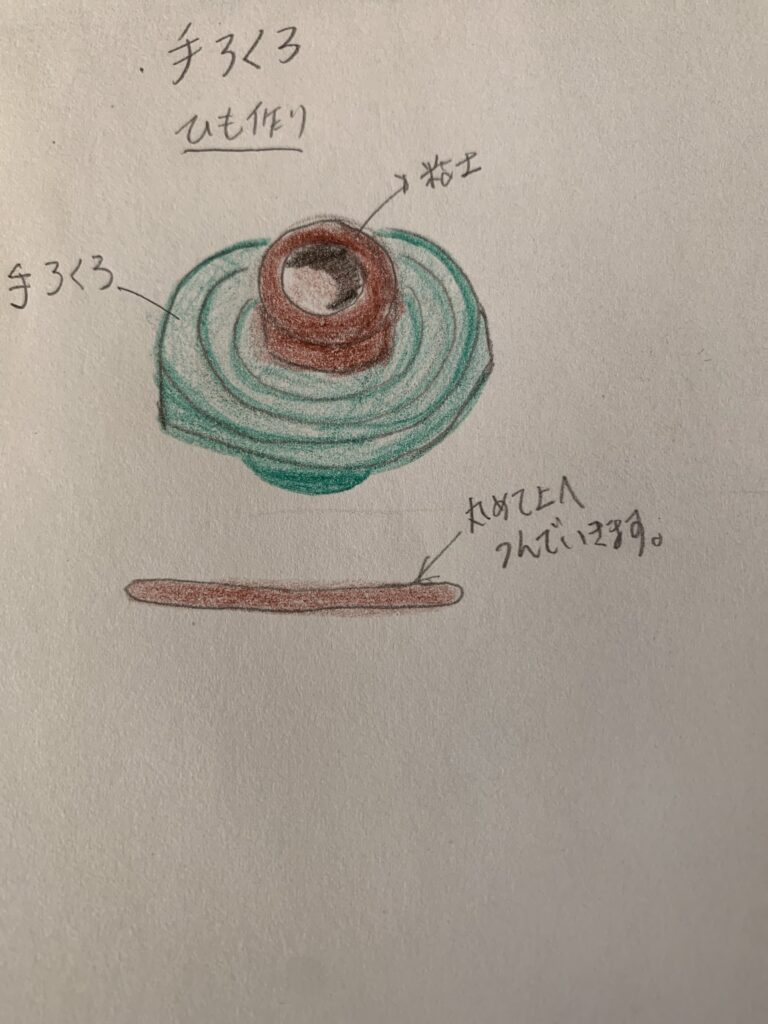

紐作り編

④平らにします。

高台の部分を作ります。

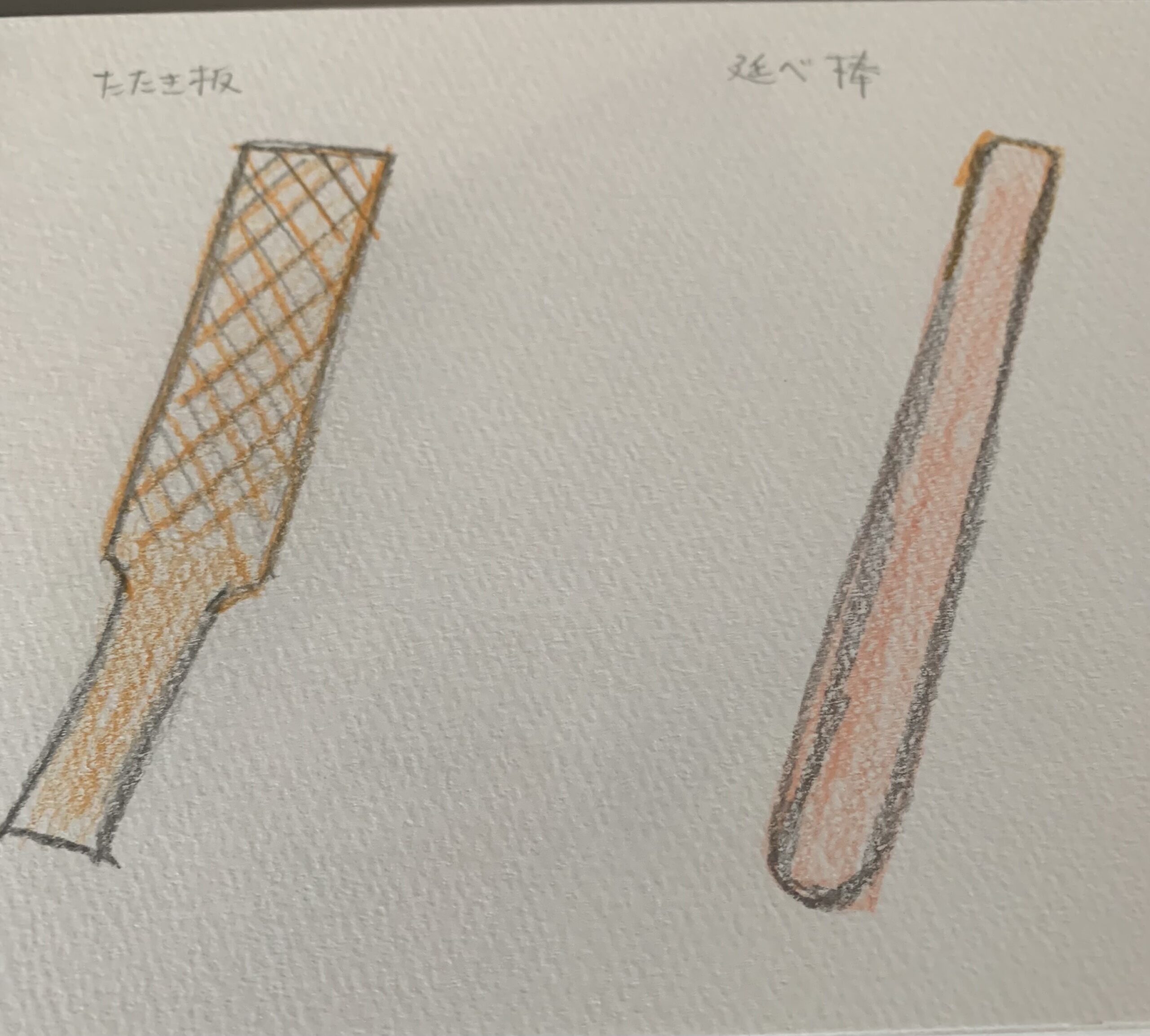

⑤両側にたたら板をはめます。

切り糸で飛び出している粘土を平行に切ります。

⑥切った粘土を、濡れたタオルにくるんでおきます。

⑦たたら板を外します。

⑧針のついた道具でろくろを回しながら、小鉢の高台に合せて切ります。

※肘を台の所で固定するとぶれません。

端の方を切っていきます。

※切れた粘土もタオルにくるみます。

⑨タオルにくるんだ粘土をとり、細長く紐状に丸めます。

⑩均等に紐状に丸めたら、ろくろに作った円状の上に積んで付けていきます。

⑪人指し指で高台につけていきます。

間を開けずに付けていきます。

内側と外側をしっかり付けます。

⑫小鉢なので大体3本くらい紐を作ります。

上に積んでは下に離れないように付けていきます。

※粘土は手の温度や室内の気温によって、乾いてしまいヒビが入ります。

時間をあまりかけすぎないようにします。

⑬積み終えましたら、内側に人差し指・中指をいれて、

手ろくろを回しながら、底の部分から横に伸ばしていきます。

その時に難しいですが、粘土を伸ばす時には外側も添えます。

⑭そのまま上に口元まで伸ばします。

※手ろくろなので、片方の手で回しながら、内側と外側を同時に添えて動かします。

⑮電動ろくろと違い手動ですので、止まりそうになったらその都度回転させます。

⑯ある程度整ったら手と粘土に水を付けて木コテを、使い手跡などを消していきます。

⑰弓を使って口元を数ミリ切ります。

均等にあるように切ります。

⑱口元の縁をなめし皮で整えます。

これが紐作りの基本の作り方です。

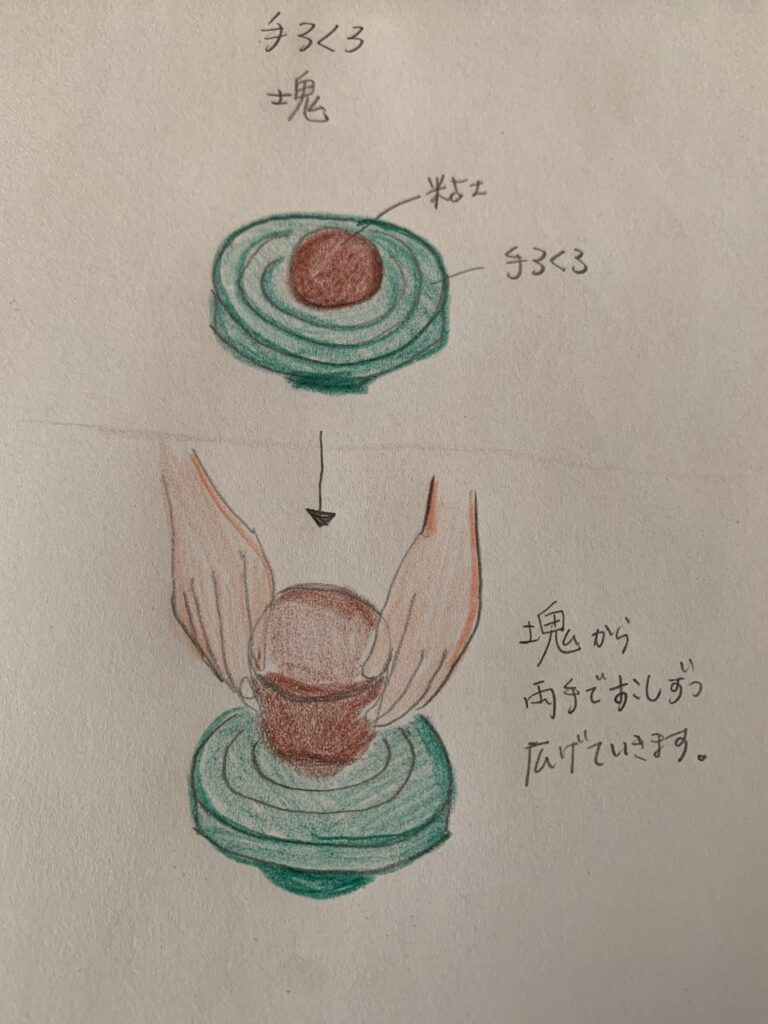

玉作り編

①丸く丸めた粘土を手ろくろの中心にのせます。

②両手で叩きながらろくろに付けます。

③丸いままの状態です。

④利き手の親指で粘土の中心に穴をあけます。

底の厚さを決めていきます。

底が決まったら横に広げていきます。

⑤ろくろをまわしながら両手を使って、

下から上に伸ばして行きます。

薄くなりすぎないように均等にします。

⑥小鉢の大きさ・幅・形が決まったら、木コテを使って整えます。

⑦手と粘土に水を付けて、手跡を消します。

少し手の跡を残したい時は木コテできれいに整えたら、

人差し指で中心からろくろの回転に合せて動かします。

⑧整ったらなめし皮で口元の縁をきれいにします。

この時口元の縁にくぼみを付けたい時は、指先を使って間隔を開けて形を付けます。

⑨花びらのようになります。

⑩底を切り糸で切ったら完成です。

これが玉作りの基本の作り方です。

削り編

自然乾燥捺せたら削りをします。

削りも手ろくろでの準備です。

水を入れた容器(小さめ)・スポンジ・掻きベラ・印・濡らしたタオル・固定用の粘土・

シッタです。

①小鉢の縁はくぼみがあるので、シッタを使います。

くぼみがないものは手ろくろに直接置いて、固定用の粘土を3ヶ所に付けて固定すれば削れます。

②手ろくろに中心を出して、固定します。

③シッタの上にも粘土を付けます。

作品を被せる時に動かないようにするのと、作品が傷つかないようにすることです。

④高台の厚さを決めて底を削り、腰から縁まで削ります。

形にそって削ります。

⑤高台を作ります。

中も削ります。

面取りをします。

⑥全体的に軽さや厚さを確認します。

重さがあれば軽くなるまで削ります。

軽さがちょうどよければ、完成です。

以上が、手ろくろ・小鉢の作り方でした。

まとめ

成形と削りの基本の作り方です。

中々思い通りには作れないこともありますが、練習を重ねていくうちに出来るようになりますのでたくさん作りましょう。

粘土ですので壊れてもまた練れば使えます。

手ろくろでしか作れない個性がでて、世界に一つだけの作品になります。

自分が作った小鉢に、好きなおかずを入れて食べるといつも以上に美味しく感じると思いますよ。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、手ろくろ・ご飯茶碗の作り方です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント