こんにちは、けいみるるです。

今回は、徳利の作り方~完成についてです。

徳利を作るのは、電動ろくろに慣れていないと難しいです。

難易度は、正直にいいますと、高いです。

一番難しいのが、口元を細くするところです。

実際に成形した徳利

過去の作品

徳利・2

徳利・3

徳利・4

前回のものよりもさらに、口の部分を絞ってみました。

1点だけ、口の部分を尖らせました。

胴体部分にくぼみを付けました。

徳利の削り

上から

底

底の部分は、高台を作っていません。

徳利はだいたい、高台がないものが多いと思います。

安定感を考えたら、この形になりました。

徳利の素焼き

徳利の底

絵付け・釉薬掛け

横から

2重掛けしています。

完成した作品

瑠璃色

天龍寺青磁

葉っぱを絵付け

2重掛けの徳利

徳利の作り方のポイントは

*徳利の作りたい大きさに土取りをしていきます。

*湯呑のように土を上に引き上げていきます。

*柄こてを使って底から腰と胴を膨らませていきます。

*口元は土を厚めにとっておき、少しずつ口元をすぼめていきます。

※徳利は口元を小さくすぼめるのがポイントです。

徳利の作り方を詳しく書いていきます。

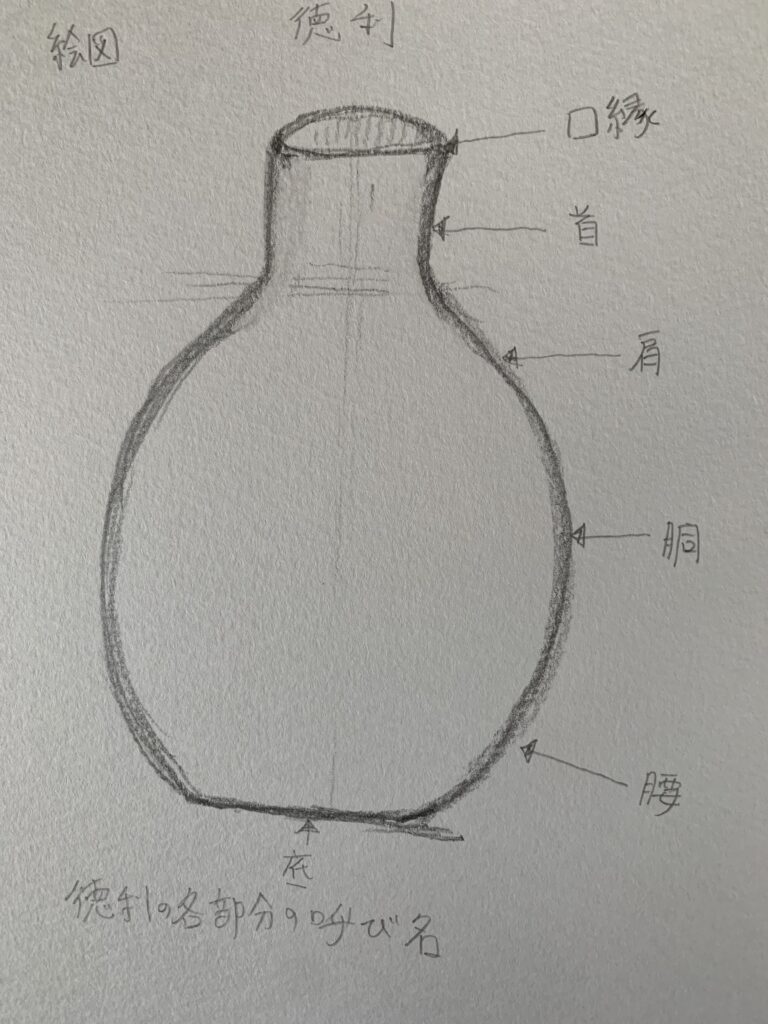

徳利の各部分の名称は

徳利には各呼び名があります。

こんな感じに、絵を書いて図にしてみました。

一番上から、①口縁・②首・③肩・④胴・⑤腰・⑥底と呼ばれています。

アフィリエイト広告を利用しています。

徳利の作り方

・成形の作り方の最初の手順は、器の作り方・成形とはを御覧ください。

徳利の作り方の手順

①徳利の作りたい大きさに「玉取り」していきます。

②中心を両手の親指で、穴を開けていきます。

③中心の底から内側と外側、同時に上へと平均した厚さに引き上げていきます。

④外側に広がったら、両手で包むように内側に戻していきます。

⑤湯呑よりも更に高く粘土を上に引き上げていきます。

⑥首元から口先は粘土を厚めにしておきます。

⑦底に手が届かなくなってきて更に引き上げたいときには、コテを使います。

⑧コテは細長くて先端がフックのように丸くなっているものを使います。

⑨ある程度の高さになったらコテで胴を、膨らませていきます。

⑩胴が決まったら、首元から口元を小さく両手ですぼめていきます。

⑪厚めにとったのは首をしぼめて口元に流すときに薄くなっていくので、均等になるよう調節します。

※ここは、1番、難しいところです。

⑫首から口元まで調節しているうちに、口元がデコボコしてしまいます。

⑬出っ張ったところは、縁用の弓で切ります。

⑭最後に、口元をなめし皮で整えて成形終了です。

以上が、徳利の成形の作り方です。

徳利の削り方

シッタにのせています。

削りやすい硬さに乾燥させます。

・削りまで時間が空いてしまうときには、ビニール袋などに入れておくといいです。

・袋に入れていても、固くなりすぎていたりします。

※そんな時は濡らしたタオルを削る底部分を巻いておきます。

徳利の削り方の手順

①しばらく置いたらちょうどいいくらいまで、柔らかくなっています。

・ここで削っていきますが、徳利は直置きが出来ません。

・ここでは、シッタを使います。

②前回、削り編で素焼きのシッタを使うと言いましたが、素焼きしてないシッタもあります。

・このシッタは素焼きされていないので、再生が出来ます。

・また底の部分をスポンジで濡らして、ろくろにつけるとくっきます。

③掻きベラを使って削っていきます。

④底を決めて両側を削り、最後に高台を削ります。

⑤徳利は、底を作らないものと、輪高台を作っているものとがありますが、そこはお好みの形でいいです。

⑥軽くなるまで削っていきます。

⑦削りが終わったら、スポンジで全体をふきます。

⑧スポンジで拭き取るのは、削り跡を取るためです。

⑨素焼きしてヤスリを掛ける手間が省けます。

⑩最後に、高台底に陶印を押して削りの完成です。

以上が、徳利の削り方です。

徳利の素焼きは

・素焼きになったら、釉薬をかけます。

・今回は、徳利なので絵付けをしないで、釉薬をかけることにしました。

・釉薬をかける前に全体をやすりでこすり、ザラザラを取っていきます。

・スポンジで全体についた、ヤスリ粉を取り除きます。

・底には、撥水剤を塗っていきます。

徳利の釉薬掛けは

・色は、ルリ色・キヌタ・わら白白濁にしました。

・そのまま、釉薬の中に入れてもいいですが、中側に釉薬が掛かっていないこともあります。

・釉薬掛けは、徳利は口元が小さいので、ジョウゴを使ってひしゃくで中に釉薬を流し込んで掛けます。

・回しながら中に入れた釉薬を、全体にいき渡させます。

・そのほうが、全体に釉薬が行き渡ります。

・行き渡ったら、釉薬を出します。

・そのあとは、ハサミをつかって外側を釉薬掛けします。

・乾いたら、プツプツなどを指で擦りなじませます。

・スポンジで高台を拭き取り、釉薬掛けは終了です。

・本焼きです。

以上が、釉薬掛けでした。

まとめ

焼き上がりが楽しみです。

窯の奥場所によって、色合いがかわります。

あとは、底が割れていないかと願うばかりです。

焼き上がりは、こんな色になりました。

初めての色に感動しました。

徳利にあわせて、ぐい呑を2つ作りました。

自分で作った徳利で飲むお酒もまた一味違う味がすると思います。

ぜひ、挑戦してみてはいかがでしょうか。

初めての徳利作りの参考になれば、うれしいです。

徳利作りの参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただき、ありがとうございました。

次回は、ご飯茶碗の作り方です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント