こんにちは、けいみるるです。

今回は、ビアマグの作り方についてです。

ビアマグの成形

実践したビアマグです。

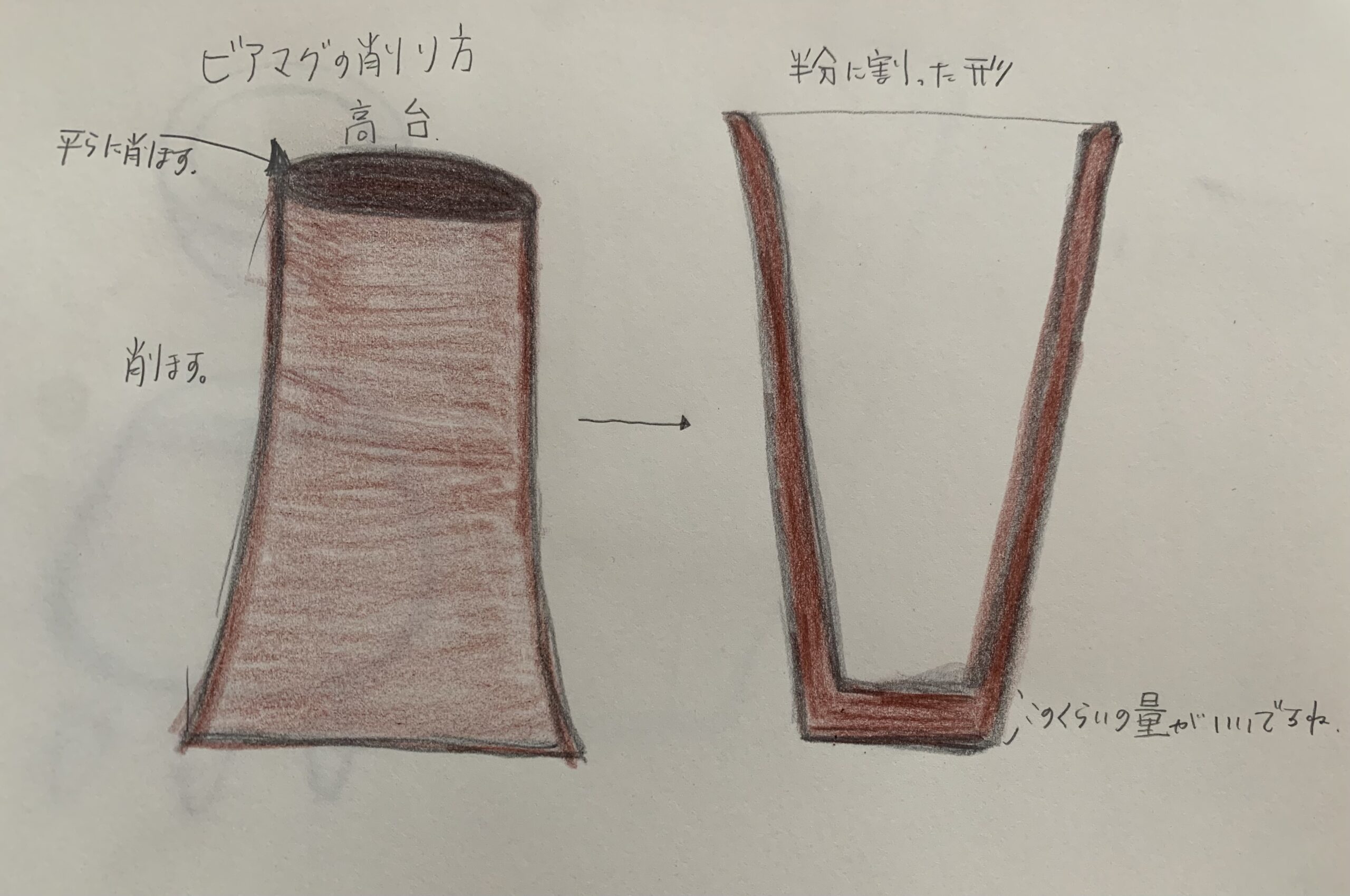

イラスト絵図

ビアマグとは、

こんな感じのビアマグ・タンプラーともいいますね。

口先は広くなっていて、底に行くほどに細くなっています。

底の部分は高台は作らずに、平のものが多いです。

ビアマグは、ビールを飲む器です。

アフィリエイト広告を利用しています。

ビアマグの作り方について書いていきます。

ビアマグの特徴は

ビアマグとは、ビールを飲むための器です。

陶器はガラス製など他の材質のグラスに比べ、よりクリーミーな泡を楽しめるます。

このクリーミな泡を生み出すのは、陶器のグラスの表面にある極小の穴が関係しています。

ビールの冷たさが長持ちします。

空気が断熱材のようにビールの冷たさを防ぐ効果があるのです。

いつものビールが違う味わいを楽しむことができます。

ビアマグの使い方のポイントは

クリーミーな泡を堪能できます。

グラスとは違った味あわを楽しめるのがいいですよね。

色々な色や形を楽しみながら、ビールの味を味わいたいです。

厚みがあり割れにくいため扱いやすいのも人気の一つではないでしょうか。

作り方としては、湯呑みの形に持っていき、底は細めで腰から口縁に向かって広げていく感じです。

割りと簡単に作れる形ではあります。

お手入れの際は、洗剤を使わずに温水だけで洗うのがおすすめです。

では、陶器のビアマグを作っていきます。

陶器のビアマグの作り方は

*成形の手順は、器の作り方・成形とはを御覧ください。

マグカップの作る手順

①好みの大きさに玉取りをして、親指で穴を開けて広げます。

②さらに、湯呑みのように引き上げていきます。

③手が届かないときは、細めの木コテを使います。

④底は細くして、上に引き上げるときに徐々にまっすぐではなく、斜めに上げていきます。

⑤口元きたら広げます。

⑥形ができたら、底の部分を木コテで締めて整えます。

⑦なめし皮で口先を整えます。

⑧底を決めて切り糸で切ります。

⑨板に移します。

乾燥させていきます。

*ビアマグを作るポイントは、底は細くて、腰から口先まで徐々に広げてくことです。

以上が、ビアマグの成形の完成です。

まとめ

ビアマグとはガラスだけではなく、陶器のものもあります。

そんなに難しくはありません。

湯呑みの次に作りやすいと思います。

ビールがお好きな方は、挑戦してみてはいかがでしょうか。

ビアマグの作るときの参考になれば嬉しいです。

次回は、ビアマグの削り方です。

最後まで見ていただきありがとうございます。

アフィリエイト広告を利用しています

コメント