こんにちは、けいみるるです。

今回は、壺・かめの作り方についてです。

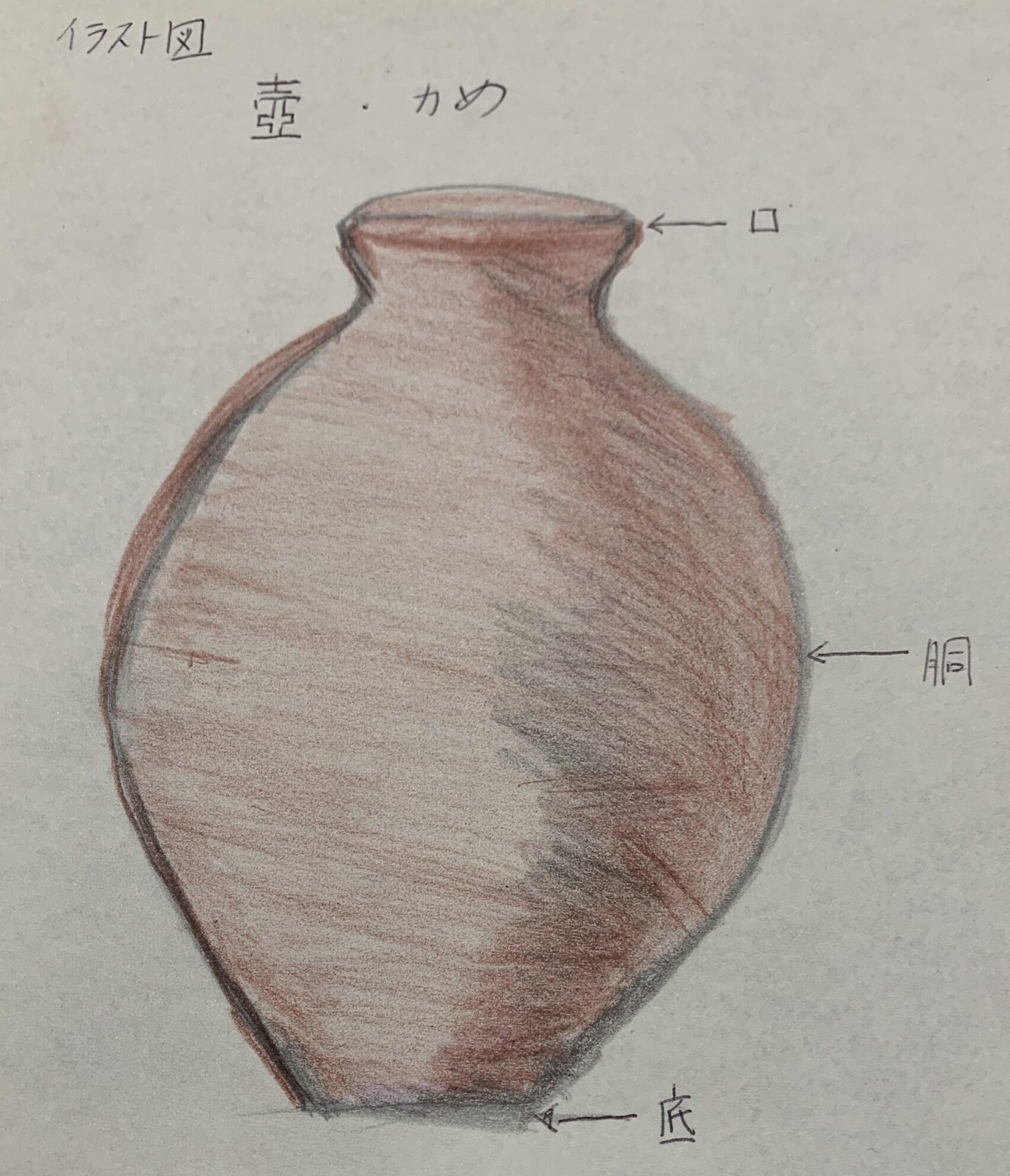

例)壺のイラスト図

基本的には1・底が狭い 2・胴が膨らんでいる 3・口が窄まる形をしています。

大きさも高さが10cmのものから1mを超えるものまで様々あります。

口を窄ませることによって外気に触れにくく、少量の出し入れがしやすく作られています。

食料の保存に適していました。

壺・かめについて詳しく書いていきます。

壺・かめの作るポイントは

※大きい壺・かめを作る際は、ろくろに亀板を固定します。

※作る大きさの粘土の塊を中心に置きます。

※回しながら、拳でたたいて中心をだしていきます。

※湯呑みのように引き上げていきます。

壺・かめの歴史は

壺・かめの歴史は古く、縄文時代・弥生時代にさかのぼります。

壺とは、口がすぼまり容量も比較的小さいものです。

壺は、液体の貯蔵などに使われています。

かめとは、口が大きく容量の大きいものをいいます。

かめは、主に酒を醸造するのに使う大きいかめです。

他にも、梅干しなど食料や液体の調味料を入れて外気に触れないよう、蓋付きのものもあります。

壺・かめの作り方

電動ろくろ

*成形の作り方は、器の作り方・成形とはを御覧ください。

壺・かめの作り方の手順

一本挽きでの壺・かめつくりでは

①大きいものを作りますので、ろくろに亀板を固定します。

②壺やかめの大きさの粘土の塊を中心に軽く置きます。

③拳で粘土を叩きつけながら、へこみを付けていきます。

④底の高台の高さを針などの道具でさして図り径を決めていきます。

⑤粘土と手に水を付けて、土殺しをしながら粘土の厚みを均等にしていきます。

⑥手全体を使って両側から粘土を上に湯呑みのようにあげていいます。

⑦更に口元を少しすぼめて、筒の下から両手小指に力を入れて絞りながら上にお仕上げていきます。

⑧上に挽き上げるたびに、広がった粘土をすぼめていきます。

⑨大きさにもよりますが、手が届かないくらいに底が深くなってきたら、コテを使います。

⑩コテで腰の部分から口縁にむかって、外に膨らませていきます。

⑪好みの膨らみができたら、首部分から口縁を粘土の厚みが均等になるように細くしていきます。

⑫粘土が落ち込まないように、内側と外側を同時に動かしながら整えていきます。

⑬最後になめし皮で口縁を整えます。

⑭底を切り糸で切って出来上がりです。

⑮亀板をはめているので、このまま亀板ごとろくろから外して完成です。

別の方法

もっと大きいものを作るときでは、一回では難しいです。

そこで、2個同じものを上部・下部に分けて別々に作ります。

上下を繋げる方法です。

接合では、下側の部分の上端を切り糸で整えて、棒などでキズを付けておきます。

上側も同じようにします。

ドベをつけてつなぎ合わせます。

隙間があるときには、同じ硬さの粘土を押し込むように入れ込みます。

たたき板で接合部を叩いてつなげます。

全体を整えていきます。

最後になめし皮で口元を整えます。

このまま、削りができる状態になるまで乾燥させます。

大壷やかめを作るとき、一番難しのが筒上げです。

5kg以上の粘土を使うには、肘より高く挽き上げるので、体を横に倒して、腕を垂直にいれないといけません。

均等に粘土を挽き上げるのはとても大変で難しいですね。

以上が、壺・かめの成形の作り方でした。

まとめ

壺・かめの大きさや形は様々あります。

大きくなると、粘土を均等にするのが難しくなります。

薄くなりやすいので、均等にすることを意識しながら、粘土を引き上げていくのがポイントです。

壺・かめを作るときの参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、中皿・大皿の作り方です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント