こんにちは、けいみるるです。

今回は急須の作り方についてです。

急須の成形

本体・蓋・注ぎ口・持ち手です。

それぞれのパーツを作りました。

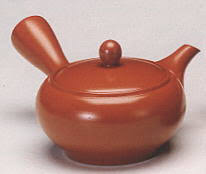

急須といえば、

常滑焼の朱泥の急須が有名です。

愛知県常滑市で作られている焼物です。

形は横に取っ手があるのが、基本的な日本の急須の姿です。

急須の成形の作り方を書いていきます。

急須を作るポイント

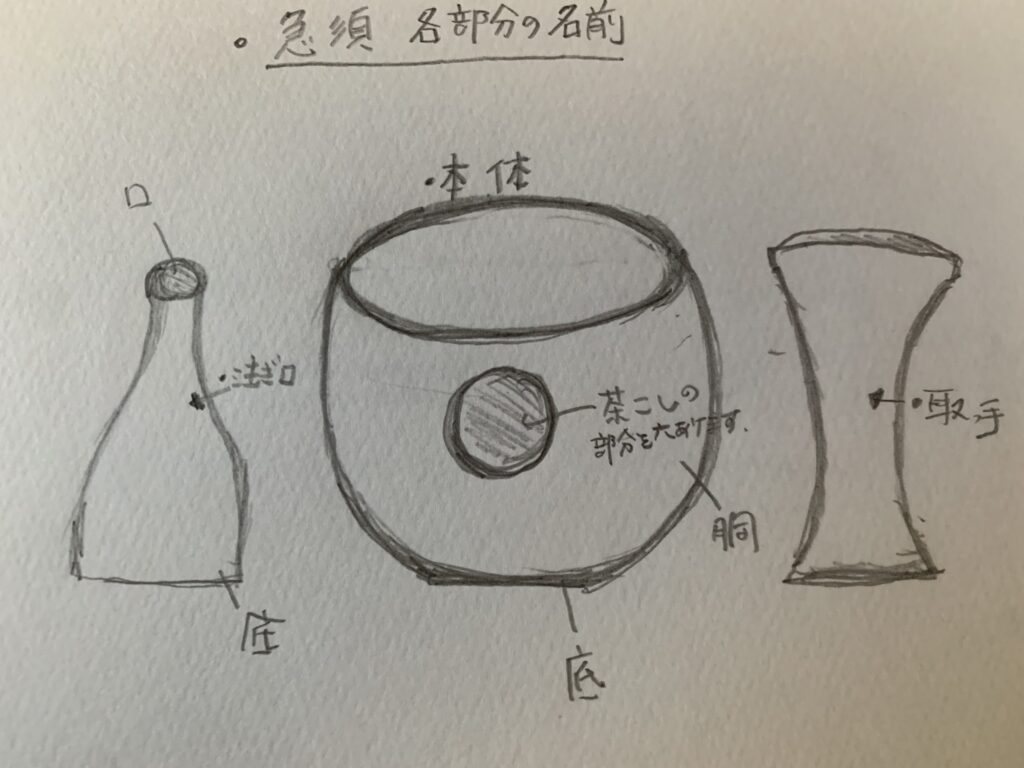

急須の本体・注ぎ口・取っ手です。

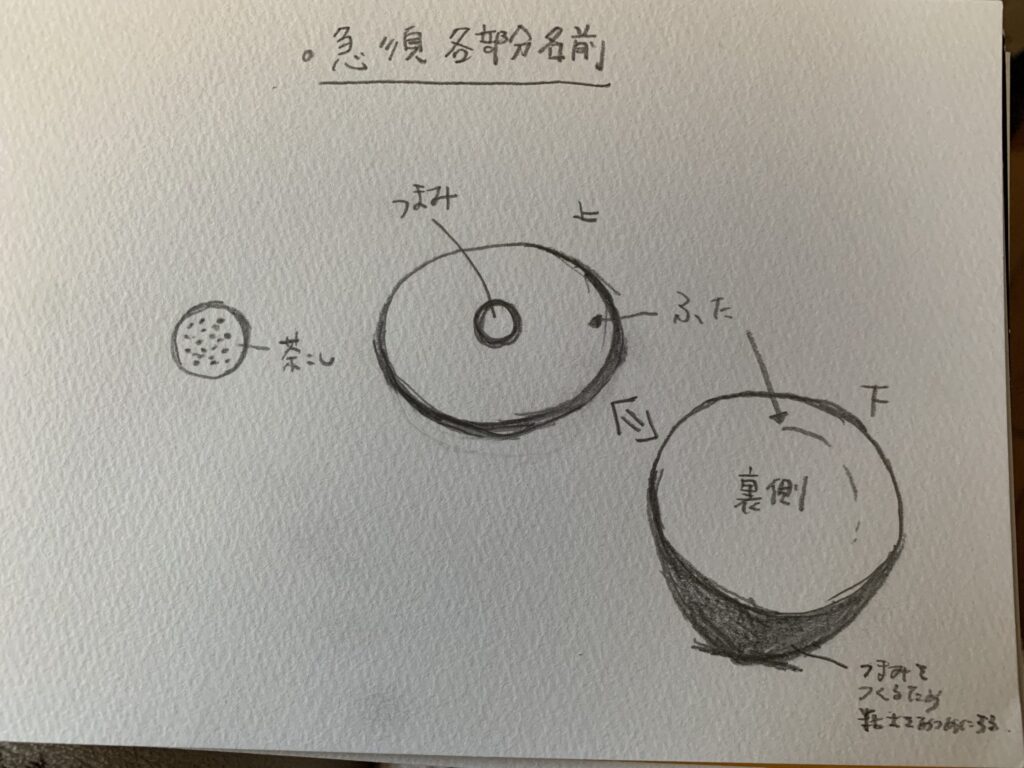

茶こし・蓋(上・下)です。

急須は

・5つのパーツを組み合わせて作ります。

・本体・蓋・注ぎ口・取っ手・茶こしを一つずつ作っていきます。

・かかりという蓋を置く部分の作り方ポイントです。

・蓋物は合わせ部分をしっかりと作ります。

・蓋の方が本体よりもほんの少し口の径を小さくなります。

・ゆとりがあるように作るといいです。

・本体は、徳利と同じように、まずは筒状に挽き上げてから膨らませていきます。

実践してみると、本体である口元の部分を作るのが難しいところです。

蓋を置く場所です。

急須の他に置物を2個造りました。

こちらは、別で紹介したいと思います。

アフィリエイト広告を利用しています。

急須の歴史は

急須とは、茶葉をいれて茶を抽出するのに使う器です。

急須は中国で発明されました。

アジアでは古くから使われています。

日本では古くは急火焼(きびしょ)と呼ばれました。

日本には中国の茶壺は室町時代の頃から輸入されたといわれています。

急須の特徴は

日本の急須は注ぎ口に対して持ち手が横についた形をしています。

急須本体は、胴・口・手と蓋からなります。

急須本体と蓋の間にガタつきなく隙間なくすり合わせの良いものを、良品といわれています。

香りを楽しむためには筒型の急須が良いといわれています。

よりが強く針状の茶葉をよく開かせるには平型の急須が良いといわれます。

急須を含む茶を注ぐ道具には、取っ手の位置や有無によって4種類に分類されます。

横手の急須・上手の土瓶・上手・宝瓶があります。

このうち急須と呼べるものは、横手の急須のみです。

急須の作り方は

電動ろくろ

*成形の作り方は、器の作り方・成形とはを御覧ください。

*急須は本体・蓋・注ぎ口・取っ手・茶こしの5つのパーツを組み合わせて作ります。

一つ一つろくろで作ります。

本体と蓋の口の径は、あまりすき間ができないように測りながら作ります。

乾燥すると縮みますので注意が必要です。

本体

①湯呑くらいの大きさに土取をして上へ引き伸ばします。

*そのときに、胴から口縁は厚くしておきます。

②何回かに分けて筒状にまっすぐ上に引き上げます。

③口元を平らに潰します。

④ヘラを使って、蓋のかかりを作ります。

⑤ヘラの角で、口元の中央をへこませます。

⑥柄コテを使って肩の部分を膨らませます。

※蓋をするので、蓋を置く部分(カズラ)を正確な大きさに作ります。

⑦口元を両手で包むようにして、すぼめて首を作ります。

⑧胴体を膨らませていきます。

※胴体をふくらませるには、最初は手でもいいですが、均等にふくらませるなら柄コテを使います。

⑨柄コテは、細長くて先が丸いCの形をしているのがいいです。

⑩口元の内径を測ります。

⑪最後にもう一度ヘラで蓋のかかりと口元の内側側面をきれいにならします。

※乾燥させたりすると縮みます。

※トンボなどをつかって測るといいですよ。

※薄く伸ばしていく時に、上に厚みを残しておくとゆがんでくることがありますので、厚みを残さずに均等な厚さにした後に、上を内側に織り込んでとっかかりを作ります。

蓋

①棒状に土取りをします。

②中心のつまみを作って皿のように伸ばします。

③伸ばすときには、本体の口縁の大きさに合わせます。

④取りやすいように、下の部分を絞ってそこに糸切りします。

⑤なめし皮で口元を仕上げて外径を測ります。

⑥蓋の形はお好みです。

※本体と合うよう調節していきます。

※蓋を作って切り離すときは、指が縁に触れやすいので、根元を細く高く絞って切り離します。

茶漉し(ちゃこし)

①お茶を注ぐ時にででくる場所です。

②作り方はいろいろあります。

*内側に叩き出して作る方法

*切り取って、その部分を別に作る方法

③どちらも、穴をあけますので、ポンスという道具を使います。

*ポンスは小さい道具を使います。

取っ手

①棒状に土取りして、下部を膨らませて細い筒状を作ります。

②両手の親指と人差し指の腹で絞っていきます。

③取りやすいように下部を絞って、糸切りできります。

※色々な形の把っ手を挽いておくと、削るときに選ぶことができます。

注ぎ口

①取っ手と同様に、筒状に挽き上げて口元を細く絞ります。

②口元を左右から包みこんで細くします。

③大きくならないように本体と合わせて、バランスよく作ります。

急須はそれぞれのパーツを作らなければなりません。

かなり、難易度が高く難しいですね。

以上が、急須の成形の作り方です。

まとめ

急須のそれぞれの呼び名は、本体、蓋、注ぎ口、取っ手です。

本体では、胴体を膨らませることと、口縁に蓋を置く部分がポイントです。

他にも、手の部分と、注ぎ口の部分もポイントです。

どのパーツも重要です。

見栄えやバランスが難しいところです。

急須を作るときの、参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、急須の削り方です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント