こんにちは、けいみるるです。

今回は、小鉢の作り方〜完成についてです。

小鉢の完成品

完成・1

完成品・2

小鉢の完成品・3

小鉢の作り方では

・小鉢は腰の部分が広めになっています。

・好みによって、深いものや、浅いものなどがあります。

ひと手間を加えるだけで、いろいろな小鉢が作れます。

小鉢の作り方〜完成までを書いていきます。

アフィエイト広告を利用しています。

小鉢の作り方のポイントは

*小鉢の作る大きさに土取りをします。

*腰から胴体を膨らませます。

*内側を広げる時には木こてを使うと広がりやすいです。

*最後に口縁をなめし皮で整えてから、指で均一にくぼみつけて花の形を作ります。

小鉢はどんな料理にも使える便利な器です。

小鉢の成形の作り方

電動ろくろ

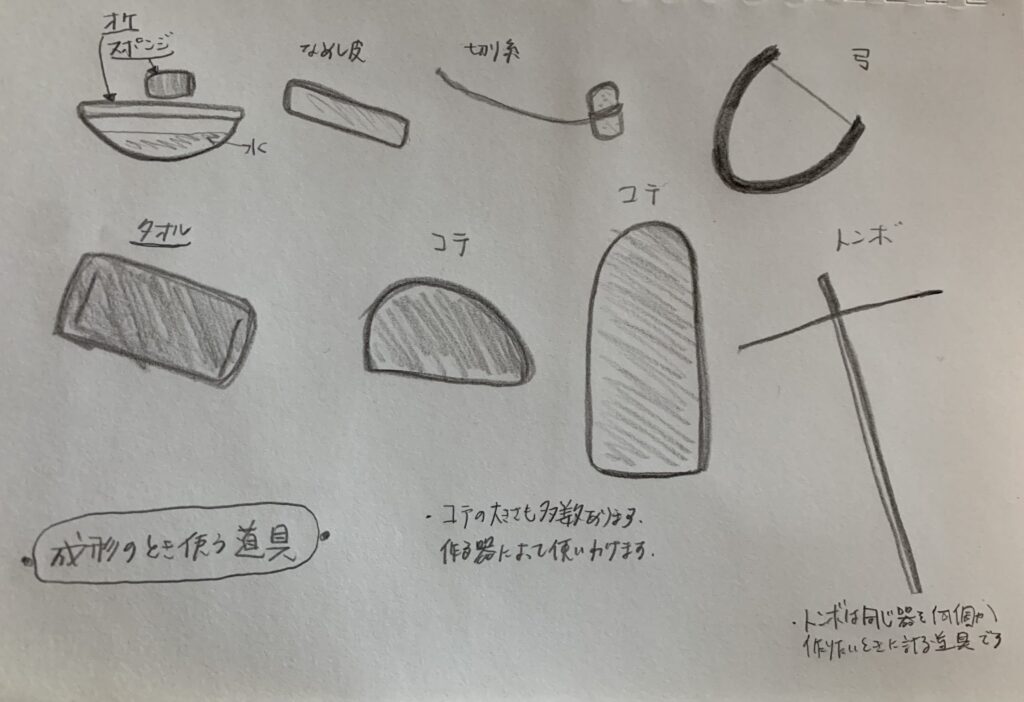

成形に使う道具のイラスト図

*成形の工程については、器の作り方・成形とはを御覧ください。

①最初は「玉取り」します。

②小鉢は拳位のちょっと大きめに粘土を取り、締めながら親指で中心に穴をあけます。

③そのまま、外に広げていき、更に上に上げていきます。

④利き手人差し指と中指で土の中心におき、もう片方の手は外側を支えながら、ヨレないように一緒に動かします。

⑤好みの高さに上がりましたら、利き手で内側を抑えながら角度を付けて倒していきます。

⑥外側はもう片方の手で、倒れすぎないように支えます。

⑦内側の底から口元に利き手人差し指の指先から、付け根までを軽くあてます。

⑧コテを使って均一に表面のデコボコを整えて形を整えます。

⑨作るものに合わせた大きさのコテを使います。

小鉢の形は色々

・広い口になだらかな縁のもの。

・狭い口で丸みのある縁のもの。

・狭い口でやや角度のあるもの。

・広い口で花びらの形の縁のもの。

⑩好みの小鉢の形ができたら、口もとをなめし皮で整えます。

⑪底を決めて指で印をつけたら、切糸できります。

⑫指2本チョキの形で底を持ち、板に移して成形が完成です。

以上が、小鉢の成形の作り方です。

小鉢の削り方は

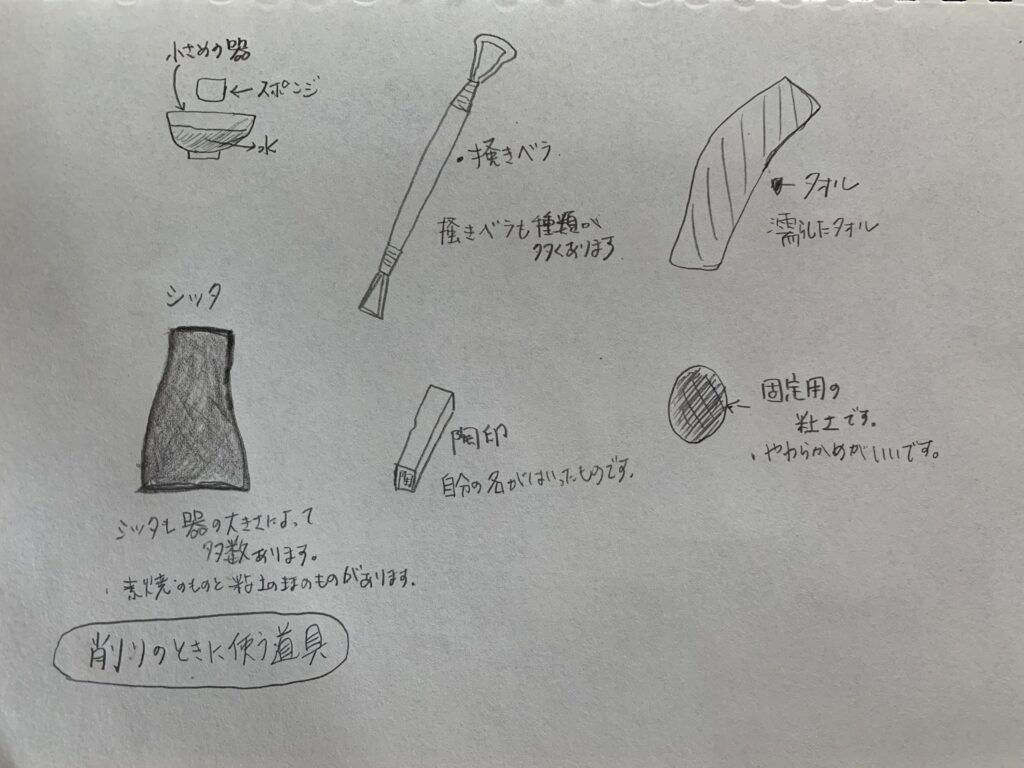

削り道具のイラスト絵図

・削れるくらいの乾燥しましたら、高台を作ります。

・器の削りについては、器の削りはどうやるのを御覧ください。

・ろくろに置く前に、厚みをみます。

・どのくらい削れるかを確認しておくといいです。

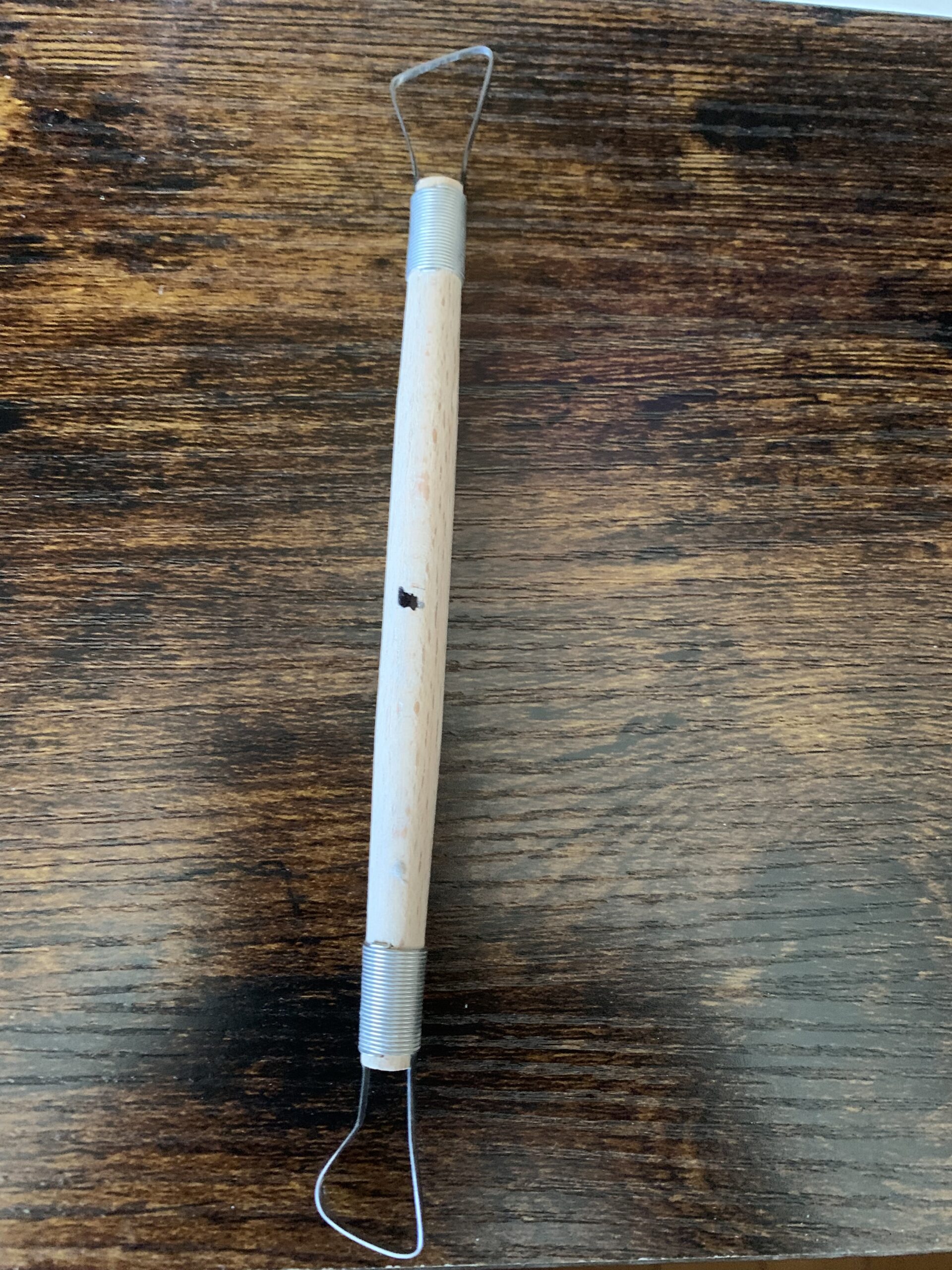

・掻きベラをつかいますが、カンナなどの削り道具もあります。

・掻きベラも種類は多いです。

①ろくろに逆さまにして置き、ろくろを回して底の中心をあわせます。

②軽く横から指先でトントンすると、中心にピタッとハマります。

③中心がでたら動かないよう抑えながら、固定用の粘土で縁を止めます。

④三ヶ所に止めるといいです。

⑤腰から口縁までを削り、厚みが均等になったら高台を作ります。

⑥高台をつくります。

⑦厚みがあると釉薬をかけたとき更に重くなりますし、焼き上がったとき使いづらいです。

⑧高台は、輪高台です。

持った時に重くなければ完成です。

以上が、小鉢の削り方です。

次は、乾燥をして素焼きにします。

小鉢の絵付・釉薬は

・素焼きは削りあとなどザラつきがありますので、ヤスリでこすってザラザラを取ります。

・ヤスリのあとはスポンジで全体のこすった粉を拭き取ります。

・底の部分を釉薬がつかないよう、撥水剤(はっすいざい)を塗ります。

・そのあとは絵を描いてもいいですし、そのまま釉薬を付けてもいいです。

・私は絵付けがしたいので葉っぱの絵を描いてから釉薬をかけました。

・底の部分にうちた釉薬をスポンジでふきとり、プツプツしている釉薬を指で軽く擦りなじませます。

そして、本焼きにしていきます。

以上が、小鉢の作り方でした。

まとめ

小鉢の作り方では、湯呑みの次に作りやすいものだと思います。

大きいものから小さいものまで、形もいろいろな種類があります。

どんな小鉢にしようかと考えるのも楽しいですよね。

出来上がりは、毎回、ドキドキしますね。

締めが甘いと、底がひび割れしていたりしますから。

たくさん作って、どんな作品も作れるようになりたいですね。

参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、湯呑みの作り方です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント