こんにちは、けいみるるです。

今回は、陶器:ワイングラスの釉薬掛けはについてです。

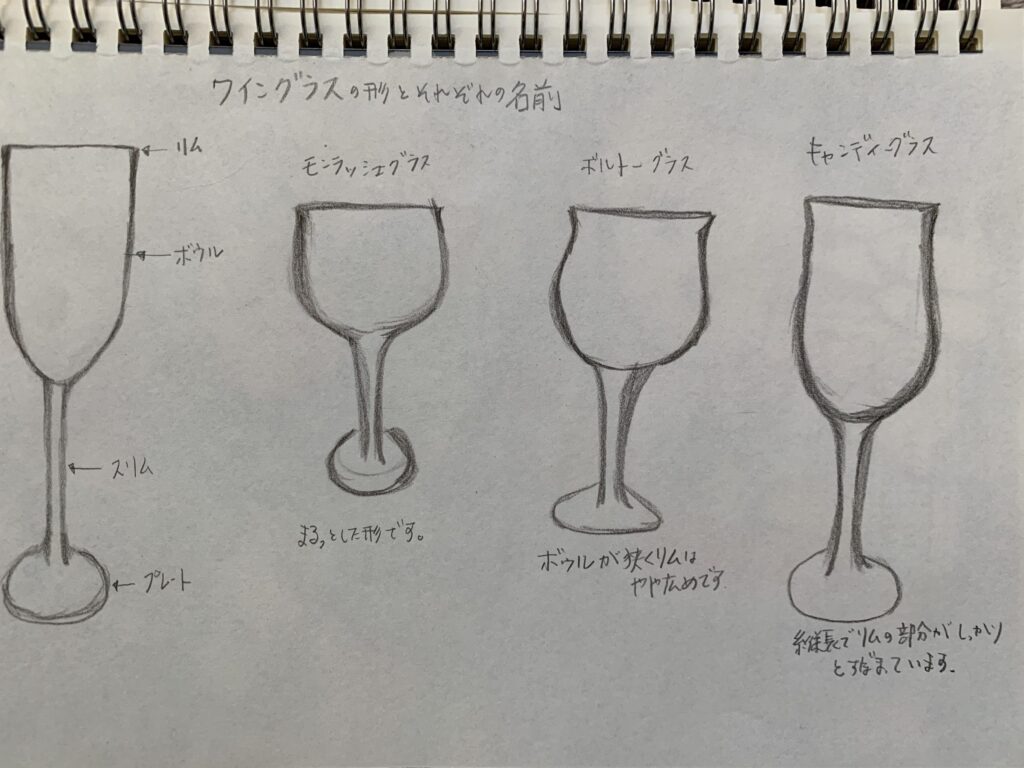

陶器のワイングラス

素焼き

スリムの部分が短いもの

スリムの部分が長いもの

釉薬掛け

唐津白濁長石釉+黒マット

キヌタ青磁+黒マット

全体に掛けずに、下の部分は素焼きのままで本焼にしました。

どんな色合いになるでしょうか?

アフィリエイト広告を利用しています。

陶器:ワイングラスの釉薬掛けはを書いていきます。

ワイングラスの釉薬掛けのポイントは

*ボウルといわれる本体部分に釉薬をかけます。

*2個のワイングラスがありますので、それぞれ違う掛け方をしました。

*1個は全体に掛けていきます。

*もう1個は、スリムと呼ばれる部分の半分くらいまでかけて、その下のプレートまでは素焼きのままにします。

ワイングラスの釉薬前の準備は

素焼きになった器には、

削り跡などがついていますので、ヤスリかけをしていきます。

ザラザラした部分だけではなく、全体をヤスリかけしていきました。

ヤスリかけが終わったら、スポンジで全体を拭き取ります。

高台の部分には、撥水剤を塗りました。

釉薬が底につかないようにです。

ワイングラスに釉薬を掛ける

1つ目は

唐津白濁長石釉+黒マット

ハサミを使って掛けます。

釉薬に引っ掛けないようゆっくりと外します。

乾いたところをはさんで板にのせます。

2つ目は、

キヌタ青磁+黒マット

手でスリムの部分をもって掛けます。

本体全体と手で持つ部分、スリムとプレートといわれる部分は、釉薬を掛けずに素焼きのまま本焼にします。

釉薬を掛けたら、

プツプツしているところを、指でこすって埋めます。

二重掛けの1つは、キヌタ青磁は乾きが遅く、プツプツは埋められませんでした。

高温で焼ますので、溶けて流れていくと思います。

スポンジで底の部分についた釉薬を拭き取ります。

本焼していきます。

以上が、陶器のワイングラスの釉薬掛けでした。

まとめ

ワイングラスの釉薬は、2種類掛けました。

それぞれ、違う釉薬をかけていますが、その上に掛けた釉薬は2つともに黒マットです。

どんな色に仕上がるのか楽しみです。

ワイングラスの釉薬掛けの、参考になればうれしいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、ワイングラスの完成です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント