こんにちは、けいみるるです。

今回は、湯呑みの作り方~完成についてです。

成形した湯呑み

削りした湯呑みの高台

削った湯呑み

丸みのある高台

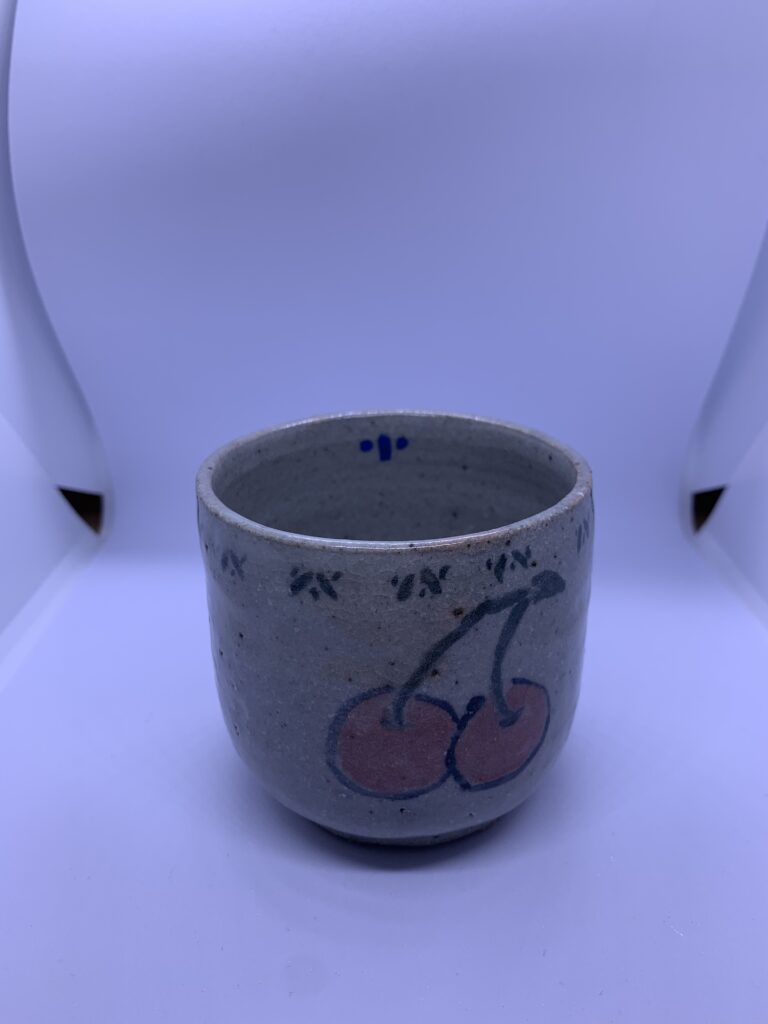

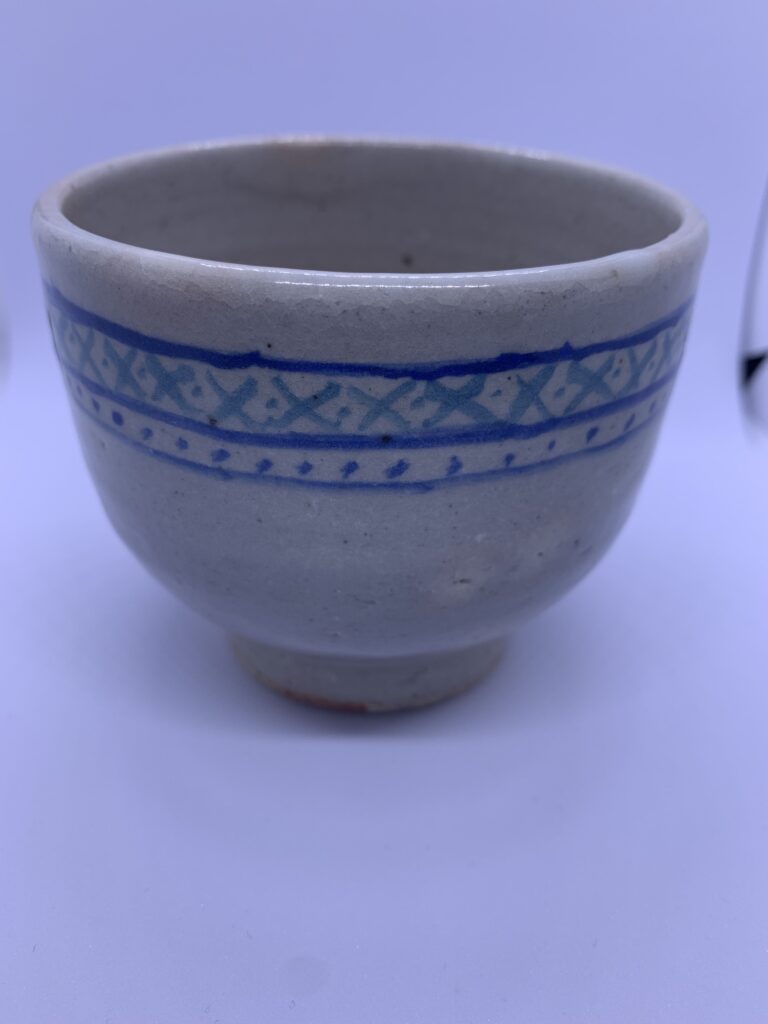

完成した作品

さくらんぼの絵付しました。

青い文様を描きました。

湯呑みの作る際の一言

湯呑みにも色々な大きさ、形があります。

湯呑みは最初に作る基本だと思います。

湯呑みが作れれば、大体のものは作れるようになります。

まずは、たくさん湯呑みを電動ろくろで作れるようになると楽しいです。

アフィリエイト広告を利用しています。

湯呑みの作り方のポイントは

*湯呑みの作りたい大きさに土取りしていきます。

*好みの高さに粘土を引き上げていきます。

*長細い木こてを使うと、均等に土が引き上がるのと指の後を整えることができます。

*大きめの湯呑みのときも、長細い木コテを使います。

*あまり膨らませないように内側と外側で支えながら同時に上に上げていきます。

湯呑みの作り方〜完成までを書いていきます。

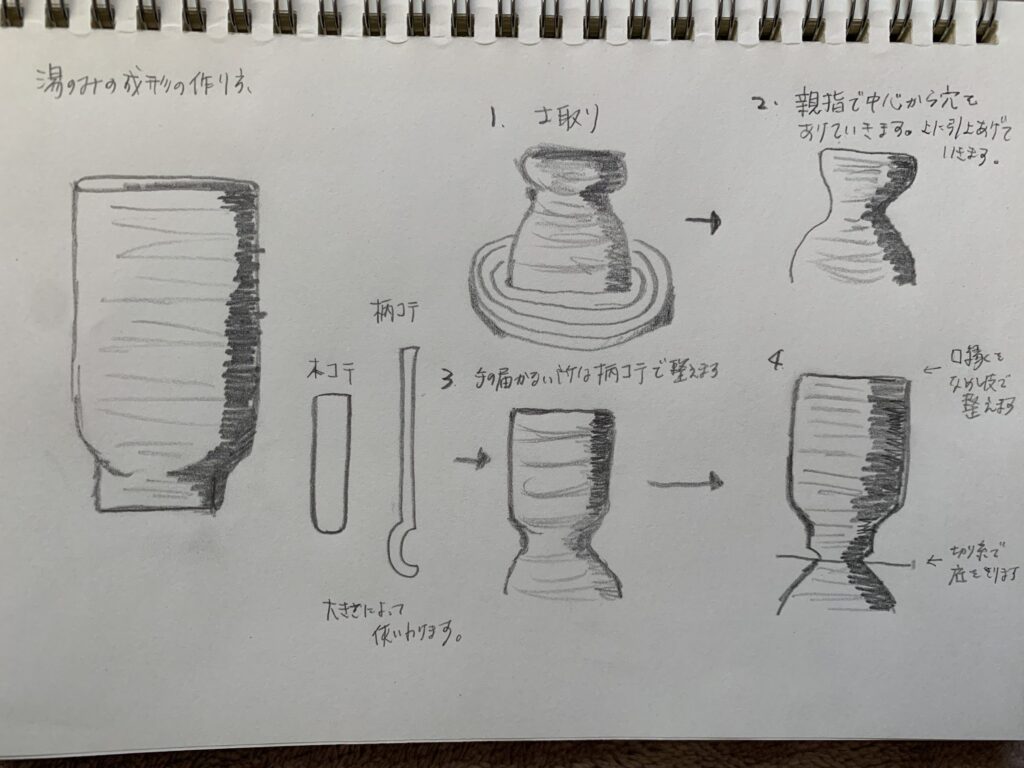

湯呑みの成形の作り方

湯呑みの作る手順

①土取り ②親指で穴をあける ③引き伸ばす ④コテを使う ⑤好みの高さ ⑥底を切り糸で切る

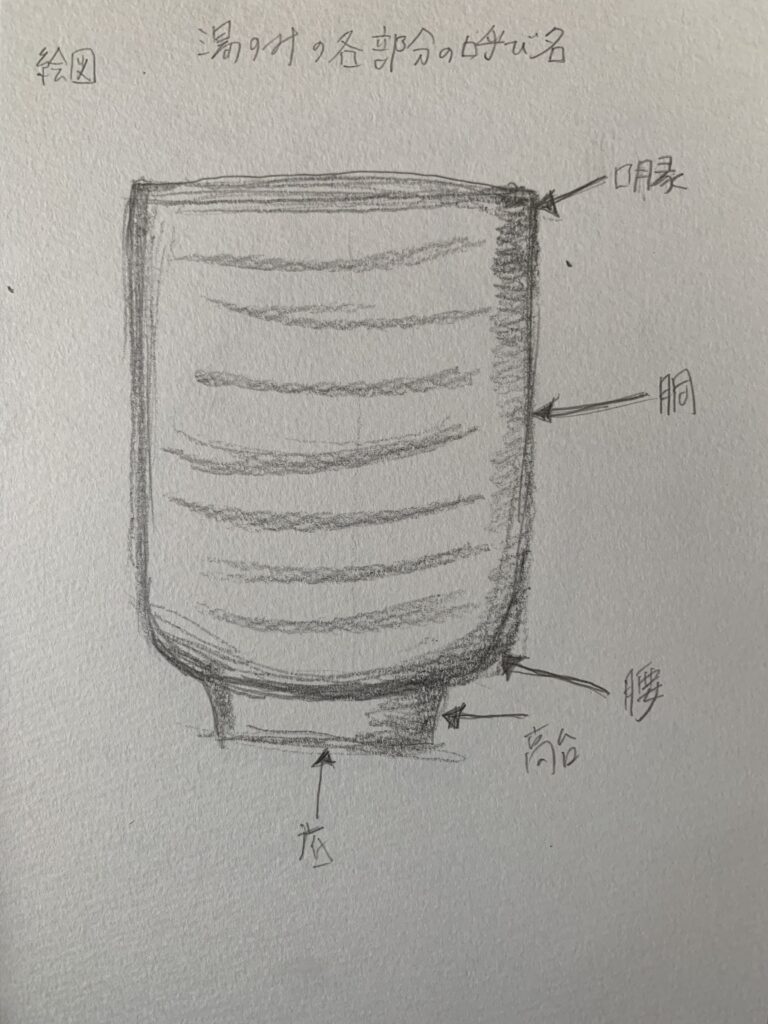

湯呑みの各部分の名称

湯呑みには各部分に呼び名があります。

湯呑みのイラスト絵図

上から①口縁(くちもと)②胴③腰④高台⑤底になります。

湯呑の作り方は

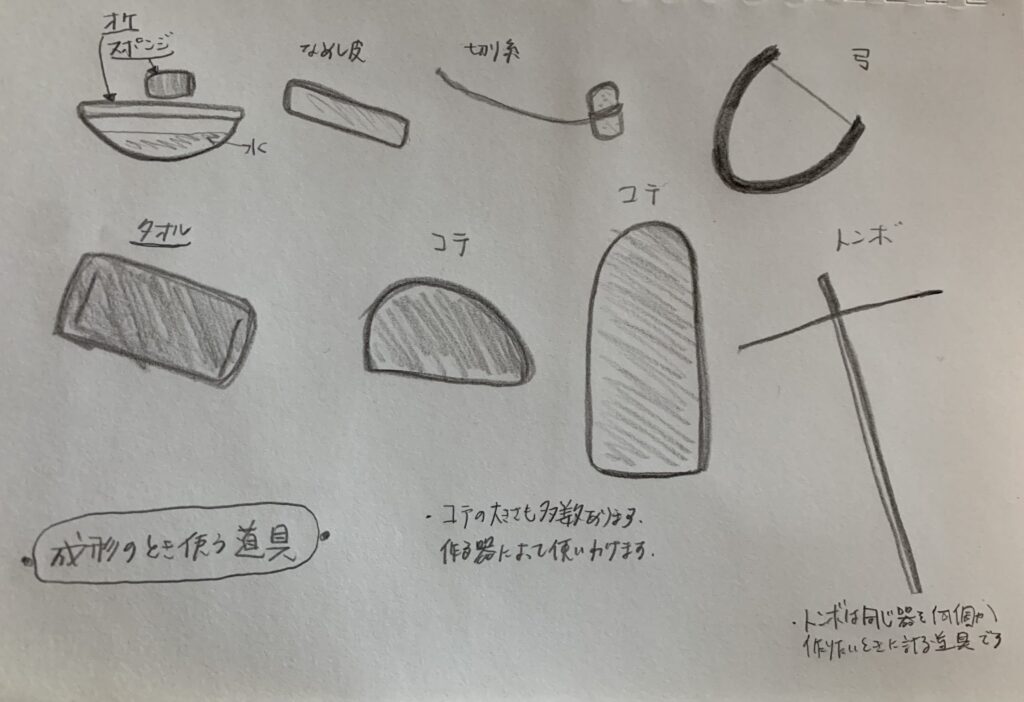

成形に使う道具のイラスト図

*器の成形については、器の作り方・成形とはを御覧ください。

電動ろくろ

湯呑みの作り方の手順

①作りたい湯呑みの大きさによって、粘土の量を玉取りします。

②玉取りが出来たら、中心を親指で穴を開けていきます。

③そのまま、外側に広げていきますが、湯呑なので広げすぎに注意です。

④細長く筒状のようにします。

・一回り縮みますので、大きめに作ります。

・縦が12〜15cm位、横が8〜10cm位です。

⑤中が届かないときは、細長い木コテを使います。

⑥ブレないようしっかり固定してくだい。

⑦形が出来上がったら最後に口元をなめし皮で整えます。

⑧切り離す部分を指で印を付けて、指で持つところを作ります。

⑨そして、切糸でろくろの回転に合わせて切ります。

⑩切ったら両指2本で持ち上げて、板に移せば出来上がりです。

以上が、湯呑みの成形の作り方です。

湯呑みの削り方は

・自然乾燥させます。

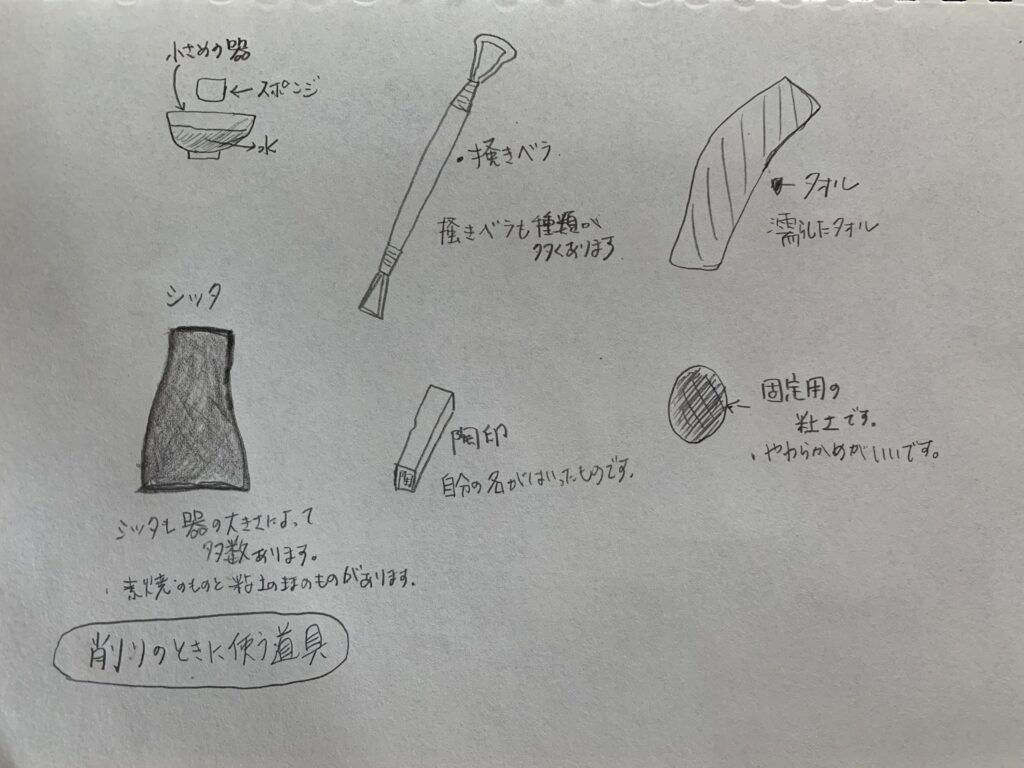

削りの使う道具のイラスト図

・器の削り方については、器の削りはどうやるのを御覧ください。

・硬くなるすぎると削りにくいです。

*もしも、固くなりすぎて削れない時には、しばらく濡らしたタオルに巻き付けておくと、やわらかくなります。

湯呑みの削り方の手順

①ろくろに直接置いて削ります。

②中心を出して、固定用の粘土で固定します。

③底を平らに削り、腰から口元の部分を削っていきます。

④厚い部分があれば、軽くなるまで削っていきます。

⑤底の部分では高台を作っていきます。

⑥湯呑みは輪高台が一般的な作り方が多いです。

以上が、削りが完成です。

湯呑みの素焼きは

①素焼きをした器は削りなどで、ザラザラしていますので、ヤスリでこすり綺麗にします。

②綺麗にヤスリがけができたら、濡らして絞ったスポンジで、全体を拭き取ります。

③底を釉薬がつかないよう、撥水剤を塗ります。

湯呑みの絵付・釉薬は

①絵付けをします。

②陶芸専用の絵具があります。

③絵を描いてから、釉薬を掛けました。

④絵を描かずに、釉薬を掛けたりもします。

⑤ハサミを使い湯呑みを挟み込んで掛けました。

⑥天龍寺青磁という釉薬です。

*絵付けの色が出やすい釉薬は、天龍寺青磁です。

⑦釉薬が乾いたら、高台の部分についた釉薬をスポンジで拭き取ります。

⑧プツプツしている釉薬を指先で軽く擦りなじませます。

以上が、湯呑みの絵付け・釉薬かけでした。

本焼きにして、完成です。

湯呑みを初めて作る方の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、ご飯茶碗の作り方〜完成です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント