こんにちは、けいみるるです。

今回は、陶器の風鈴の削り方はです。

風鈴を成形したので、削れるくらいまで乾燥させました。

固くなりすぎたときは、濡らしたタオルで巻いておくと、柔らかくなります。

陶器の風鈴の削りの完成

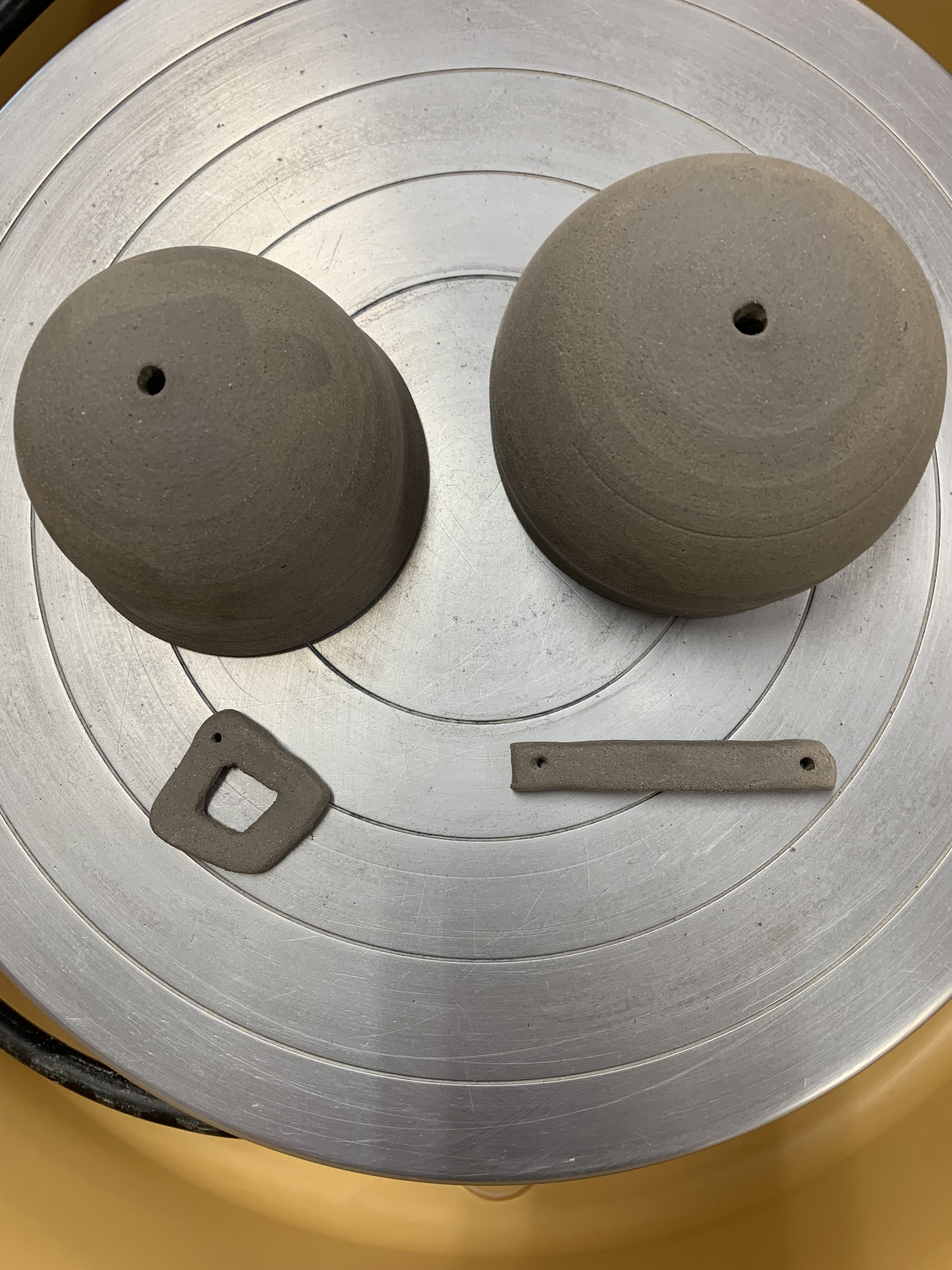

上からの状態

本体と舌です。

2個ずつ作っています。

風鈴は軽くなるまで、削りました。

ある程度の重さはあります。

舌の方は、小さく穴をあけました。

1個目は、穴をもう一つあけようと棒でさしたら割れたので、1カ所のみあけています。

2個目は、両側にあけることができました。

アフィリエイト広告を利用しています。

陶器の風鈴の削り方を書いていきます。

陶器の風鈴の削り方の手順

電動ろくろ

風鈴を削る前

風鈴の削り途中

器の削り方については、器の削りはどうやるのをご覧ください。

風鈴の削り方の手順

本体をろくろで削ります。

風鈴は簡単に削れました。

形と重さを整えていきます。

①シッタは使わなくても削れますので、ろくろに直接付けます。

②ろくろを回して、中心をだします。

③中心がでたら、3ヵ所に固定用粘土で、はずれないように付けます。

④あまり重いと、吊るしたときに落ちる可能性があるので、軽めにします。

⑤全体的に削りました。

⑥高台はありません。

⑦最後に、削り痕をスポンジで、全体を拭き取ります。

削り後の作業

①風鈴のてっぺんの中心を、ポンスで穴をあけます。

②穴をあけた部分を、棒で軽く押し当てます。

③ひび割れ防止です。

④中側の底の部分に、自分の陶印を押します。

これで、削りが終わりです。

舌の部分

舌という風鈴を鳴らすものも作りました。

1つ目

上記の写真にある舌は、もうひとつ細い棒で穴をあけたのですが、ひび割れましたので、上の部分のみあけています。

2つ目

こちらは、2ヵ所に穴をあけることができました。

成形後に、穴を開けたほうが、割れにくいです。

あまり、固くなりすぎると、割れます。

その時は、濡らしたタオルにくるんで、柔らかくしてから、穴をあけるのがいいです。

削り終わったので、乾燥をしっかりして素焼きにします。

以上が陶器の風鈴の削り方でした。

まとめ

陶器の風鈴の削り方を書きました。

削りは、簡単に削れました。

1番注意したのは、軽くすることです。

吊るして飾るので、重いと落ちてしまう可能性を考えたからです。

軽さと、形を丸くするように、削りました。

これを、素焼きにしていきます。

毎回、素焼きにするときは、穴をあけたところのひび割れなどが心配です。

陶器の風鈴の削り方の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、陶器の風鈴の絵付・釉薬掛けはです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント