こんにちは、けいみるるです。

今回は、津軽焼とは何についてです。

津軽焼という焼物を知っていますか?

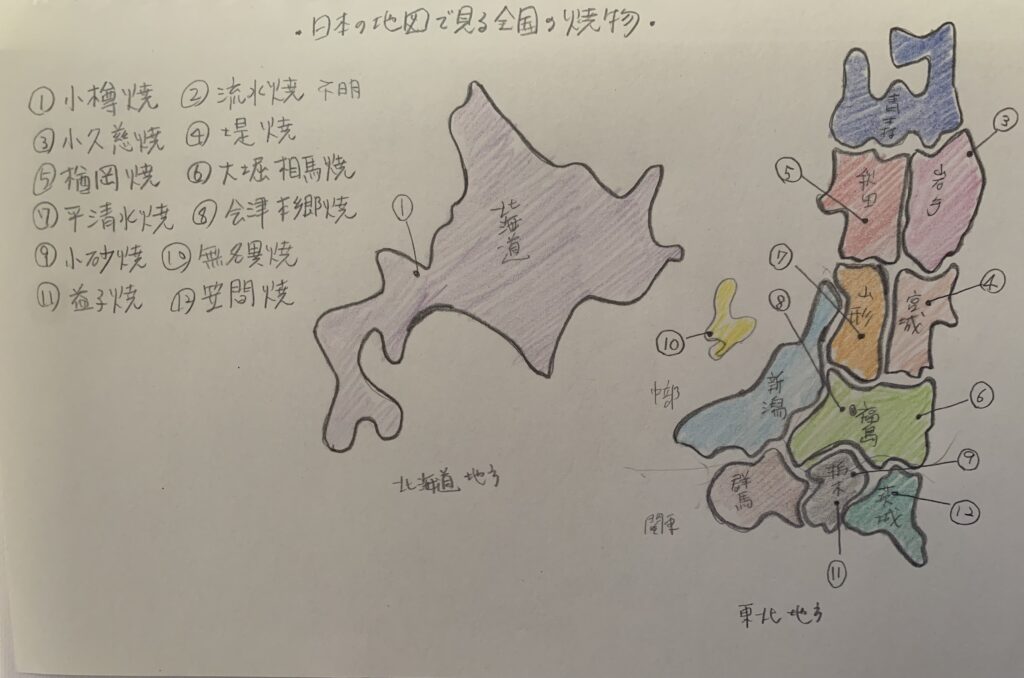

日本のどこにあるのでしょうか?

津軽焼の作品

津軽焼とは、

青森県弘前市で焼かれていた焼物です。

藩の御用窯として、日用品や調度品など幅広く焼かれていました。

釉薬に、りんごの木の灰を使って焼いています。

白と黒の釉薬を使っています。

白い釉薬に、りんごの木の灰を混ぜて使っているので、釉薬が重なっているところは「なまこ模様」といわれています。

東北地方

青森県弘前市

りんごの生産量日本一です。

桜の名所としてしられる、弘前公園・岩木山・岩木山神社・弘前城・レトロな建物が見どころです。

津軽焼とは何について書いていきます。

津軽焼の歴史・特徴・魅力は

津軽焼の歴史は

1697年に、津軽藩4代藩主信政によって、集められた陶工たちによって築いた、平清水焼・大沢焼・下川原焼・悪戸焼が源流です。

藩政時代は、主に津軽藩の調度品や日用雑貨が焼かれていました。

明治時代は、鉄道の開通によって、他県の焼物が流入し、その地位を奪われました。

大正時代では、一時途絶えてしまいました。

昭和に入ってから、再興されました。

津軽焼の特徴は

りんごの木の灰を混ぜています。

白と黒の釉薬・釉薬を使わない自然釉・素朴な風合い、そして手作りという温かみがあります。

釉薬が重なったときにできる、「なまこ模様」・燃料の灰が作る「胡麻」などの模様もあります。

津軽焼の魅力は

使うほどに味合いが増すことと、経年劣化によって表情の変化が見られます。

無駄のないシンプルさがあります。

伝統工芸品です。

津軽焼の本物と偽物の見分け方

本物

光を通さない・ザラついた肉厚な質感です。

刻印や窯印が施されています。

偽物

古い陶器の様式からかけ離れたデザイン・制作時期にそぐわない作風がみられます。

不自然で、ギラギラしていたり、色や光沢にムラがあります。

磁器のようなツルりとした表面である場合です。

この点を参考に見分けてみるのもいいですね。

どうしても、不安なときは、専門家にみてもらうがいいですね。

津軽焼の今は

現在で伝統を守り続けています。

地元の土を使って、釉薬に黒天目釉やりんごの木の灰を、原料とするりんご釉を使うのが主流です。

販売もされています。

津軽茶道美術館

津軽焼を所蔵・展示されています。

以上が、津軽焼とは何でした。

まとめ

津軽焼とは、青森県弘前市を中心に焼かれていた焼物です。

1697年前と歴史は古いです。

津軽藩が陶器の自給自足を目的としたことが起源です。

その後には、「大沢焼」「平清水焼」「下川原焼」「悪戸焼」の4つの窯で焼かれていた焼物の総称が津軽焼となったのです。

明治時代では、一時的に途絶えたものの、昭和の時代には復興しました。

りんごの木の灰を使った釉薬を、作り出したのはすごいですね。

色合いがとても素朴で温かみを感じます。

職人の手作業で一つ一つ心がこもった焼物ですね。

本物を見てみたいです。

津軽焼鑑賞の参考になればうれしいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、鍛冶丁焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント