こんにちは、けいみるるです。

今回は、備前焼とは何かについてです。

備前焼という焼物を知っていますか?

備前焼は有名ですが、どこで作られているか、知っていますか?

古備前焼花生

備前焼とは、

釉薬を掛けないで、無釉焼締めで焼かれるのが特徴です。

原土が重要になります。

シンプルでありますが、力強さを感じる焼物です。

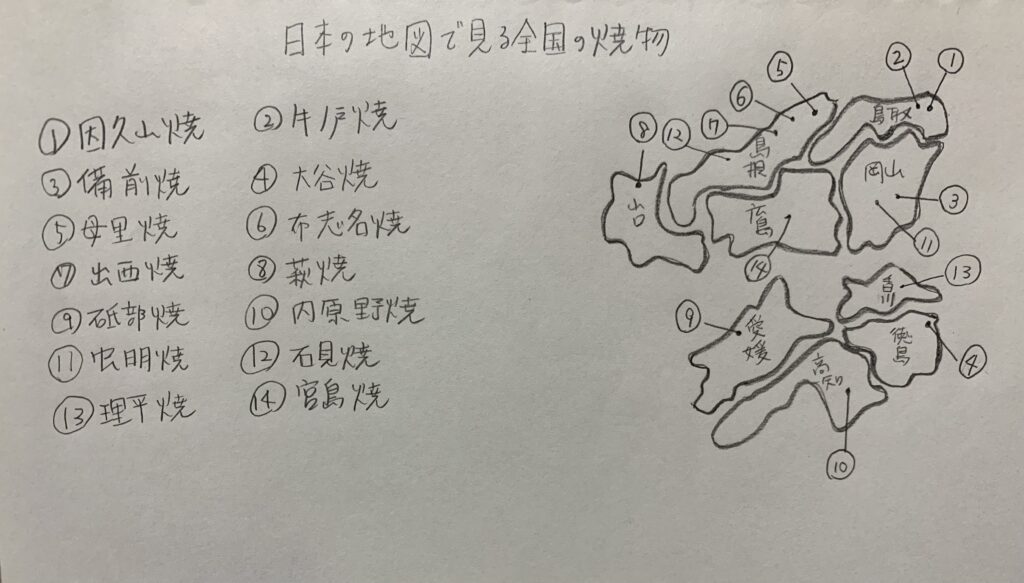

*中国・四国地方

岡山県備前市です。

瀬戸内海と吉井川があり、茅葺屋根が残る八塔寺山などがあります。

自然豊かです。

名前は聞いたことがありますが作品には、まだ出会ったことがありません。

備前焼とは何かを書いていきます。

備前焼の見るポイントは

釉薬を使わない焼締陶です。

六古窯の中で唯一無釉を通した焼物です。

粘土は鉄分が多く含み、ねっとりとしています。

備前焼の歴史は

日本六古窯の一つに数えられます。

備前伊部郡地区であることから「伊部焼」との別名を持っています。

元々この地方にあった須恵器焼成の技術から、発展して12世紀に始まりました。

須恵器は灰黒色の焼物です。

備前のような赤褐色ではありません。

草創期の備前も須恵器のような、色合いをしていました。

備前らしい色合いになったのは、14世紀後半になってからでした。

備前のすり鉢は丈夫で有名です。

庶民の生活に必要な貯蔵用のかめ・壺・すり鉢を、主に製品として西日本に、大きな商圏を持っていました。

室町時代末期から茶の湯が流行すると、いち早く茶陶の製作がなされました。

桃山時代・江戸時代初期には水指・花生・茶入など、優れた製品を焼き繁栄しました。

藩の保護を受けて色絵や白備前なども焼かれました。

備前焼の特徴は

特徴は、釉薬を使わず絵付けもない、シンプルなところです。

使われている土は、山土・ひよせ・黒土の3種類です。

「一土・二焼き・三形」と言われるほど、土作りは重要です。

ひよせは粘り気があり耐久性が低くて、焼成による収縮率が高いです。

釉薬を使わなくても、水が漏れません。

この土の技法は「無釉焼き締め」といいます。

焼締め陶一筋800年です。

備前焼の種類

特有の焼色や色柄があります。

胡麻:胡麻をまぶしたような粒模様です。

桟切:黒や灰青色などの色の変化があります。

ひだすぎ:薄茶色のベースに赤や茶色、朱色などの線がタスキのようにかかったからです。

牡丹餅:ぼたんのような赤や茶色の、丸い模様がついたからです。

青備前:鮮やかな青灰色です。

黒備前:しそ色から黒色です。

白備前:鉄分の少ない土を、焼き締めています。

高温で2周間焼き締めるため投げても割れないというほど堅く、すり鉢・壺や・かめが、多く作られました。

魅力は、微細な気孔があり通気性に優れています。

切花が長持ちする花瓶やでこぼこによってきめ細かい泡ができることから、ビールグラスとしても重宝されています。

備前焼の土

田んぼを2〜4mくらい掘ったところに粘土層があり、30cm〜1mくらいぼ厚さで、これを「ひよせ」といわれます。

「ひよせ」に邑久郡長船町磯上のというところの黒土を混ぜて作っています。

作品の種類や作家の好みによっては、山土を混ぜて使うこともあります。

普通の粘土よりも、ねっとりとした土です。

鉄分を多く含んでいます。

土を掘って使えるようになるまでには、1年かかります。

実用性があり、保温・保冷・浄化作用に優れています。

寿命も長く、屋根瓦に使われています。

瓦の寿命は60年と言われていますが、耐久性・耐水性に優れていて300年以上、立っていても劣化することなく、当時のものが今でも雨風に耐えています。

備前焼の今は

毎年10月の第3土曜日と日曜日に、備前焼祭りが開催されています。

備前焼の一大イベントです。

2日間で10万人が訪れています。

2025年には備前焼ミュージアムが「備前市美術館」としてリューアルオープンにします。

他にも、岡山県備前陶芸美術館や藤原啓記念館があり、備前焼がみられます。

まとめ

備前焼とはどのような焼物かがわかりました。

備前焼という焼物には、千年の歴史があります。

素朴で重厚な作風があり、土のもつ暖かさがあります。

絵付けもなく釉薬も掛けないでそのまま焼いて、1200度の高温で焼き締めることで強度が増します。

投げても割れないといわれています。

いつか備前焼きにも体験してみたいです。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、京焼・清水焼とは何かです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント