こんにちは、けいみるるです。

今回は、焼物の見どころについてです。

焼物を見るときには、色々な見どころがあります。

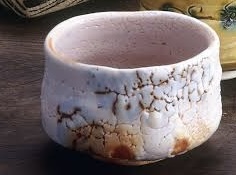

陶器の茶碗

見た感じは、やわらかい感じ。

指ではじくと鈍い音がします。

磁器のお皿

見た目は、薄手で冷たい感じ。

指ではじくとキーンと硬い音がします。

陶器と磁器にはそれぞれ違いがあります。

焼物の見どころについて詳しく書いていきます。

焼物の見どころは

焼物はどこを見たらいいのか、迷うことがありますよね。

そんな時は、第一印象が大切です。

形や絵柄や色味など最初に感じたことが、見る決めてになります。

いいなと思う見た目と、感性で焼物を見ていきます。

色々な種類の焼物を見ていくことで、見る目が養われていきます。

焼物についての知識を得ることで、焼物の世界が広がります。

陶器と磁器も大きく違いがあります。

陶器には土が使われていますね。

磁器には石が使われていますね。

一番の大きな違いは原料にあります。

それぞれの特徴は

陶器は堅牢性(けんろうせい)が磁器と比べて弱いです。

(堅牢性とは堅いこと・丈夫なこと)、保温性は熱しにくくて、冷めにくいです。

使ったあと洗い終わったら、十分に乾燥させます。

水分が残っていると、器に染み込んでしまい、ヒビが入る原因になります。

透光性は光を通しません。

見た目はどれも柔らかく・温かみを感じられます。

磁器の堅牢性は陶器と比べて強いです。

保温性は、熱しやすく、冷めやすいです。

使って洗ったあと、水分を拭き取ったらすぐにしまっても大丈夫です。

透光性は光を通します。

見た目は硬く見えますが、涼しげにも見えます。

焼物の裏側にも見どころがあります。

焼物は絵柄や釉景だけではなく裏側、高台の部分にも見どころがあります。

手にとって見ると内側にもまた、別の景色が見られます。

陶磁器の底面には文字や印が描かれています。

そのサインなどが作者の個性がでますから、それ自体を景色として楽しむ事もできます。

焼物には名称があります。

名称とはいわば情報になります。

焼物の名称

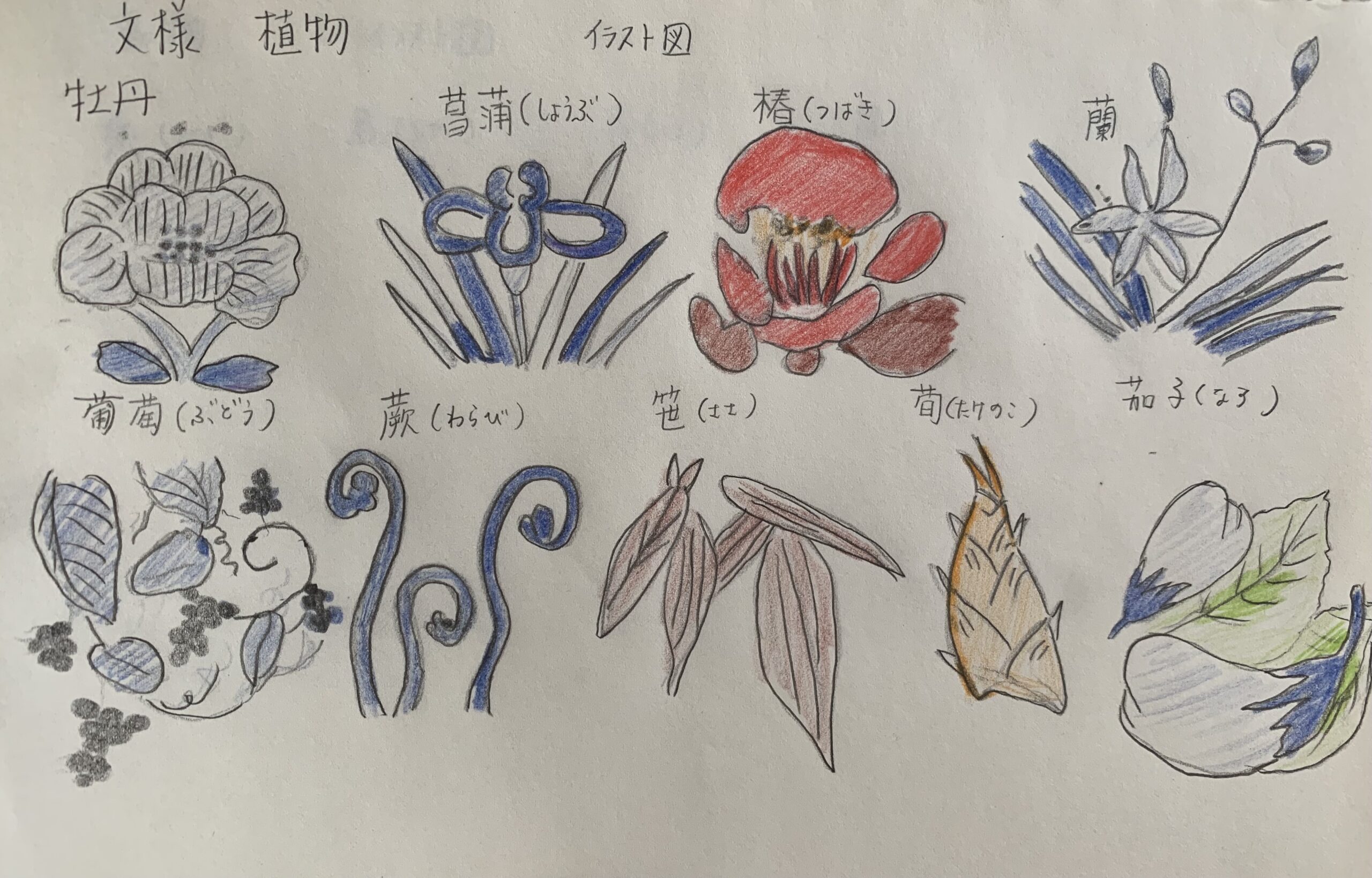

染付:

素焼きした素地に文様を描いて、上に透明釉を掛けて本焼きにすることです。

草加蜂文:

文様の種類を表していて、見込みの草花と緑の蜂を示します。

輪花六角:

焼物の形を表していています。

輪花は口縁部に規則的なくぼみを入れて、上から見ると花形に見えるもののことです。

小鉢:

焼物の種類をいいます。

祥瑞:

祥瑞とは染付の一種で、幾種もの幾何学文様を細かくかき込んだものです。

文様の種類を表します。

捻文:

祥瑞文様が捻った枠の中に描き込まれていることです。

文様の形式を表します。

長方:

焼物の形を表します。

向付:

刺し身やナマスなどを盛り付ける焼物です。

焼物の種類です。

技法や文様の説明や、形や焼物の種類などを示すことです。

焼物のみどころとは、不均整な造形・職人の手による個性ある作品・地域ごとに特徴があるので、どの焼物も同じものはありません。

以上が、焼物の見どころでした。

まとめ

焼物を見る時は第一印象が大切ですね。

焼物を見る手がかりとなるものは絵柄、色味、形ではないでしょうか?

鑑賞だけではなく、使ってみることも一番の見極めになります。

使い込むことで色合いや肌合いは趣を増していきます。

育てるのは、使い手ではないでしょうか?

やきものを見るときの参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、陶芸の上絵付と下絵付です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント