こんにちは、けいみるるです。

今回は、陶芸の素地の加工についてです。

象嵌

飛び鉋

素地の加工とは、

素地が生乾きのうちにさまざまな装飾を施す技法もあります。

陶芸の素地の加工を書いていきます。

素地の加工とは

素地

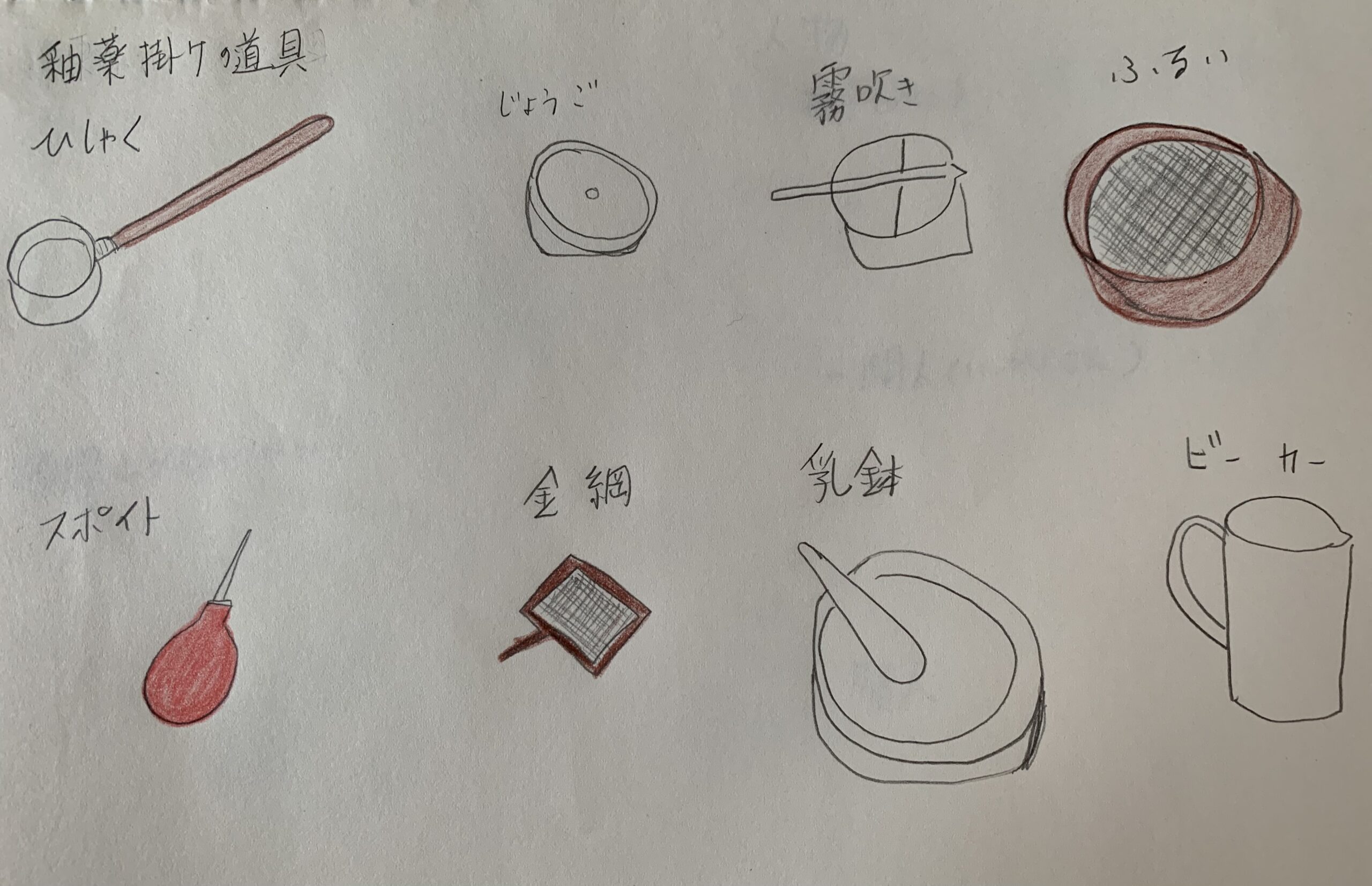

生の素地に化粧土や釉を掛けることは、生掛けといってよく使われています。

生乾きの素地は水を含むと膨らんで伸びやすいことです。

この性質は素地の内側から先に水や化粧土を塗った時に、もっとも顕著に現われて形が崩れてしまいます。

素地の外側から塗ることで形の崩れを防ぎます。

素地が白く変色する直前まで乾かすことです。

化粧土の水分量を少なくするために、土の伸びが良くなる効果をもつ珪酸ソーダなどを、少量加える工夫があります。

象嵌(ぞうがん)とは

1つの素材に異質の素材をはめ込んで文様をつくります。

元は白い化粧土が作られていました。

日本には木象嵌がシルクロードを経て初めて飛鳥時代に、伝わったといわれています。

象はかたどる、嵌ははめるという意味があります。

胎土と異なる色土をはめ込んで装飾する技法です。

胎土が生乾きの状態で象嵌を施します。

土を削り取ってへこんだ箇所に色の違う土を埋め込みます。

乾燥しないうちに印花を押したり、へらで文様部分を彫って削り取り違う色土を埋め込みます。

はみ出した部分は拭き取るか削りとったりして象嵌した土と、器胎の土を密着させて、透明釉など掛けて焼成します。

掻落(かきおとし)とは

白い素地に鬼板による鉄化粧を施して文様部分を、掻き落とします。

それによって、素地の白い土と長石釉が相まって、文様として現れています。

掻き落としので代表的な例は鼠志野(ねずみしの)があります。

イッチン盛りとは

搾り出した道具を用いた盛り上げ装飾技法です。

イッチンとは、チューブ型・スポイト型の筒のことです。

泥漿や釉薬を入れて絞り出す入れ物のことです。

泥漿とは、粘土を水で溶いたものです。

イッチン描きとは、その筒に入った泥漿を、作品に盛り付ける装飾技法です。

練込とは

1300年以上にわたって培われ技法です。

色の違う土を使って練り上げて、抽象的な文様を作る技法です。

色の異なる2種類以上の陶土を練り混ぜて、マーブル文様をつくりスライスします。

寄せ木のように棒状の作ったパーツを、組み込んで固めてスライスします。

練り込んだ土をろくろでひくこともあります。

飛び鉋(とびかんな)とは

1度白化粧土を全体に掛けた素地をろくろの上で回転させながらそこに、カンナの刃先を当てると跳ね上がることを利用して付けた文様です。

布目とは

素地が乾かないうちに布を押し当ててその跡を文様とする技法です。

布目はよく使われているものガーゼや目の粗い蚊帳布などを使っています。

以上が、陶芸の素地の加工でした。

まとめ

素地が生乾きのまま色々な装飾を施す方法があります。

上記は伝統的な技法になります。

象嵌・掻き落とし・飛鉋などさまざまです。

他にも布目・練込などもあります。

生の素地に化粧土や釉薬を掛けることは、生掛けといいよく行われています。

色々な方法で作品づくりをしてみたいですね。

参考になれば嬉しいです。

次回は、電動ろくろの使い方です。

最後まで見ていただきありがとうございます。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント