こんにちは、けいみるるです。

今回は、土鍋の作り方についてです。

例)土鍋の写真

土鍋とは、

日本の伝統的な調理器具です。

陶芸で作ることができます。

電動ろくろで作ります。

土鍋は小さいものから大きなものまで、形はさまざまあります。

土鍋を作る粘土には、

ペタライトというリチウム長石が入っているものを使います。

特徴は、熱膨張が非常に低く、急熱急冷に対して強いです。

粘土に30%入っています。

近年、ペタライトの入手が困難となっているため、価格が高騰しています。

ジンバブエが主産国です。

アフィリエイト広告を利用しています

土鍋の作り方を書いていきます。

土鍋の大きさ

*サイズは大体の大きさであり、物によって異なります。

①1人:直径約18〜22.5cm・容量約0.65L 5号

②1〜2人:直径約20〜22cm・容量約1.5L 6号 7号

③2〜3人:直径約23〜25cm・容量約2.2L 8号

④3〜4人:直径約26〜28cm・容量約3.2L 9号

土鍋の作りのポイントは

※土鍋は蓋をするので、本体には口元に蓋を乗せる台を作ります。

※蓋と本体を測ります。

※持ち手も別に作っておきます。

土鍋作りの注意点

土鍋をつくる粘土は、砂っぽく少し挽きにくい粘土です。

保温性も大切なので、薄く挽きすごないようにします。

土鍋の作り方

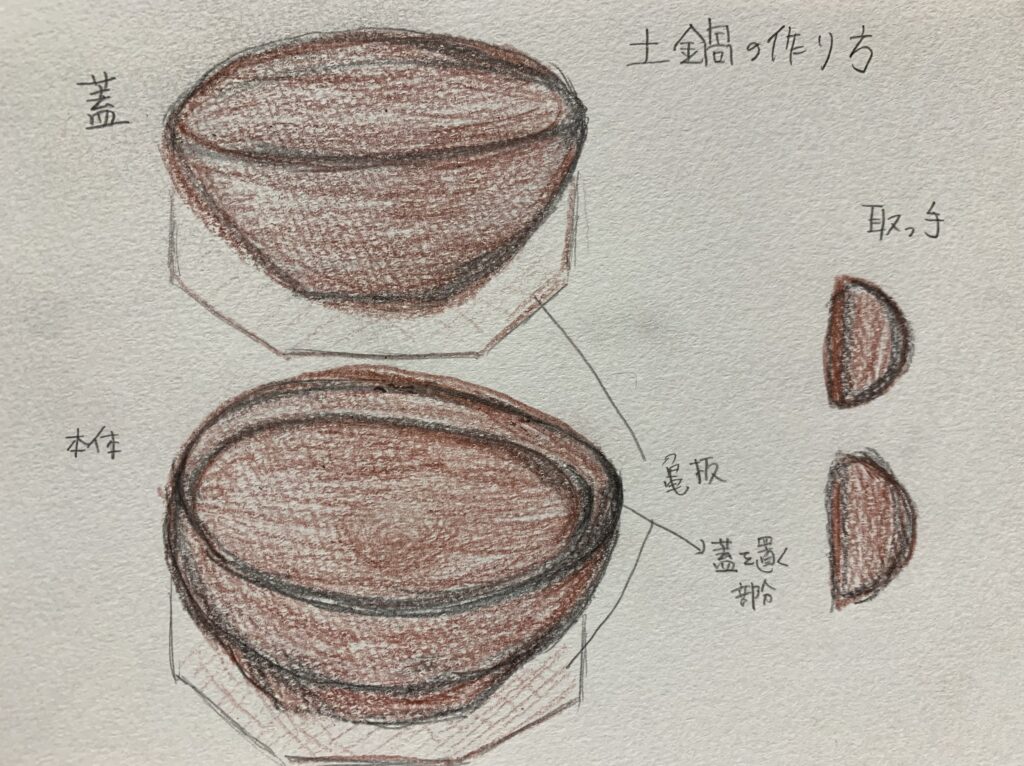

土鍋のイラスト図

イラストはイメージです。

電動ろくろ

成形の作り方については、器の作り方・成形とはを御覧ください。

※作る大きさによってですが、3人〜4人以上の場合は、亀板を使うと形を崩すことなく外せます。

※亀板の使い方については、陶芸・亀板の使い方をご覧ください。

※土鍋など直接火にかける器は、耐熱土用の粘土を使います。

※ペンライトというのがはいっている粘土があります。

土鍋の作り方の手順

本体

①亀板を設置します。

②好みの大きさの塊(3kg〜4kg)を中心に置いて、土ころしをして芯をだします。

③中心がでたら上面を平らにします。

④手の指全体を使って、中心に穴を開けて広げます。

⑤底に近づいたら、右手で左に押し広げて見込みを広くしています。

※底の部分は厚めにとっておきます。

⑥大皿を作るように側面を挽き上げたり、引き伸ばしたり形を決めていきます。

⑦粘土を均等にしたいとき、整えたりするには、木コテを使っていきます。

⑧口元の部分には、蓋のかかりを作るために溝を作ります。

⑨右手人差し指で口元を押し込んで溝を作ります。

⑩外側を抑えながら上の部分に段差をつけます。

※口径は、一番広い中心で測ります。

⑩口元が細くならないように、バランスよく作ります。

⑪形や口元の台の部分が完成したら、なめし皮で整えていきます。

⑫底の部分を切り糸で切ります。

⑬板に移しますが、亀板の場合は切ってそのままろくろから外します。

次に蓋を作ります。

大きい場合は、亀板を使います。

土鍋の蓋の作り方の手順

①本体より2kgの塊を中心におき、土ころしをして見込みを広げていきます。

②数回に分けて、鉢の形に挽き上げます。

③口元をなめし皮で一度締めます。

④口元を倒して広げます。

⑤本体の口元のかかりに収まるように測ります。

⑥丸い形のコテで、形をきれいに仕上げていきます。

⑦最後に、口元を整えます。

⑧底の部分を切り糸で切っておきます。

取っ手の部分をつくります。

取っ手の作り方

※蓋の部分と、本体の両側の部分です。

①粘土を土ころしします。

②土取りをして、中心を穴を開けていき斜めに引き上げていきます。

③口元を太く、丸みを残します。

④形を整えて口元をなめし皮で仕上げます。

※色々な形に作っておくといいですね。

すべて作れたら、削れるくらいまで、乾燥させていきます。

以上が、土鍋の作り方でした。

まとめ

今回は土鍋の作り方を書きました。

蓋と合わせるのが難しいところです。

まだ作ったことはありませんが、いつか挑戦しようと思います。

いい土鍋が作れるようになりたいですね。

土鍋作りの参考になればうれしいです。

最後までみていただきありがとうございます。

次回は、土鍋の削り方です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント