こんにちは、けいみるるです。

今回は、日本全国にある焼物の種類は・6についてです。

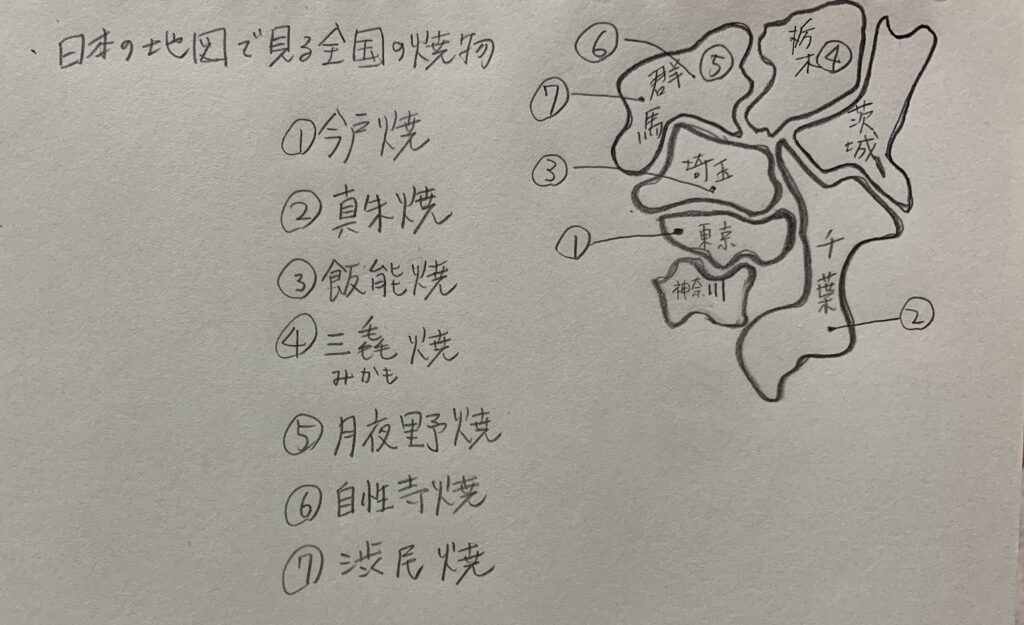

*関東地方

関東にも窯元がいくつか残っています。

知らなかった焼物もあります。

どんな焼物なのなのでしょうか。

日本全国にある焼物の種類は・6について書いていきます。

今戸焼

東京都台東区の今戸と橋場とその周辺で焼かれていました。

素焼きおよび楽焼の陶磁器です。

江戸時代から明治時代を中心に製造販売されていました。

日用品である、茶道具・土人形・火鉢・植木鉢・瓦などが作られていました。

1752年には今戸神社に狛犬を寄贈しています。

真朱焼(しんしゅやき)

千葉県鎌ケ谷市で焼かれていました。

県の伝統工芸品に指定されています。

大正時代に陶芸家・濱田敬山氏によって市川市鬼越で開発された独特のもので、鬼越真朱焼といわれています。

真紅色が特徴です。

少し黒味のある鈍い赤色です。

飯能焼

埼玉県飯能市で焼かれていました。

真能寺村原の窯場で1832年から1887年まで焼かれていました。

正確な時代は不明です。

耐火性の強い生活雑器が中心で、薄手の器です。

鉄分の多い粘土であるため、濃い緑褐色を呈します。

絵柄は、白絵土を絞って描かれています。

三毳焼(みかもやき)

栃木県栃木市で焼かれています。

伝統工芸品です。

三毳山麓の鉄分の多い土で焼がけているのが特徴です。

茶器類は水が腐りにくく、花が長持ちするといわれています。

月夜野焼

群馬県利根郡みなかみ町で焼かれていました。

波佐見焼の産地・長崎県で生まれ育った2代・福田裕太郎は、この地で開窯しました。

銅紅釉(どうくれない)・辰砂(しんしゃ)が有名です。

赤い発色の銅紅釉と緑青(りょくしょう)のような色合いを出す青銅釉焼成が特徴です。

自性寺焼(じしょうじやき)

群馬県安中市秋間地域で焼かれていました。

自性寺焼は地名に由来するものです。

江戸時代から安中市下秋間自性寺で盛んに焼かれていました。

備前焼風の渋い色合いが特徴です。

一度は廃れましたが、”現代の名工”の陶芸家が復活させました。

渋民焼

群馬県伊香保麓に位置する窯元渋民焼です。

1986年に今井基支氏と福田陶華氏によって開窯されました。

比較的新しい窯元です。

渋川・伊香保の土を使っています。中国の陶器を参考に赤の釉薬と粉引き・灰釉などの伝統技法で氏作っています。

以上が、日本全国にある焼物の種類は・6でした。

まとめ

関東の焼物です。

あまりありませんが、古い歴史のある窯元も多数あることがわかりました。

どの焼物も、日常に使いやすい器作りをしていますね。

個性豊かな色使いをしています。

お気に入りを見つけに出かけてみたいですね。

最後まで見ていただきありがとうございます。

にほんブログ村

アフィリエイト広告を利用ています。

コメント