こんにちは、けいにるるです。

今回は日本全国にある焼物の種類は・3についてです。

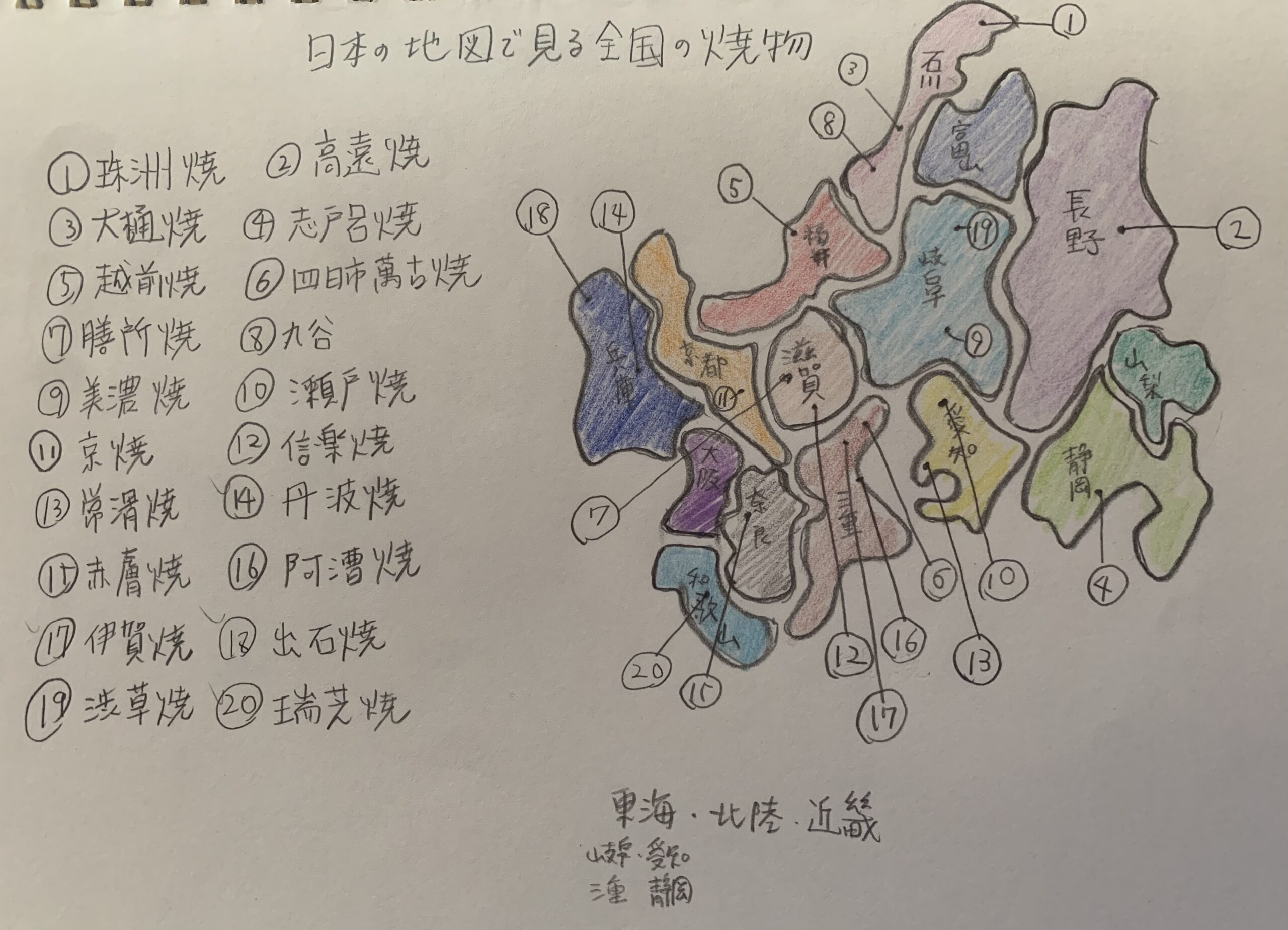

イラスト絵図 近畿地方

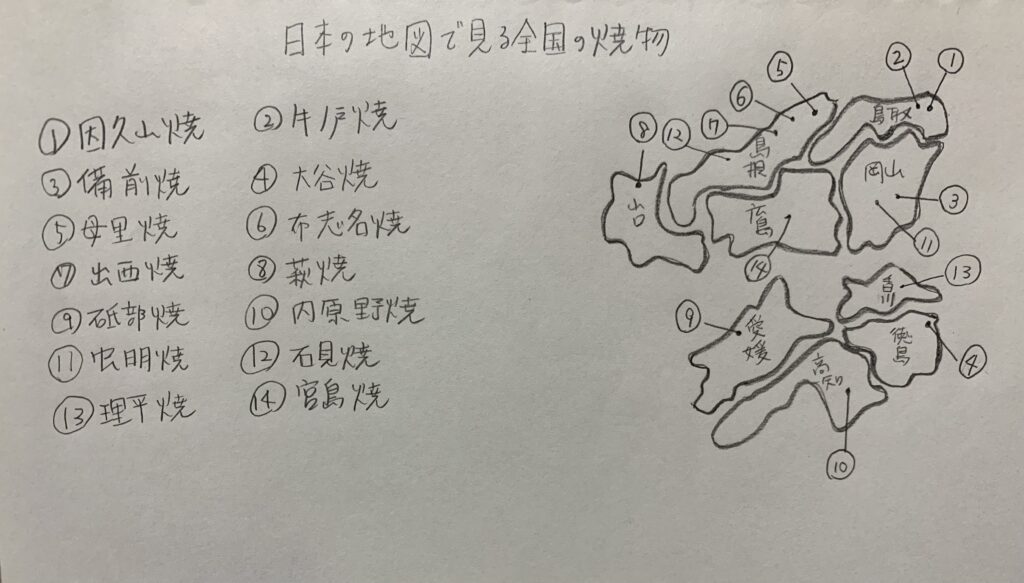

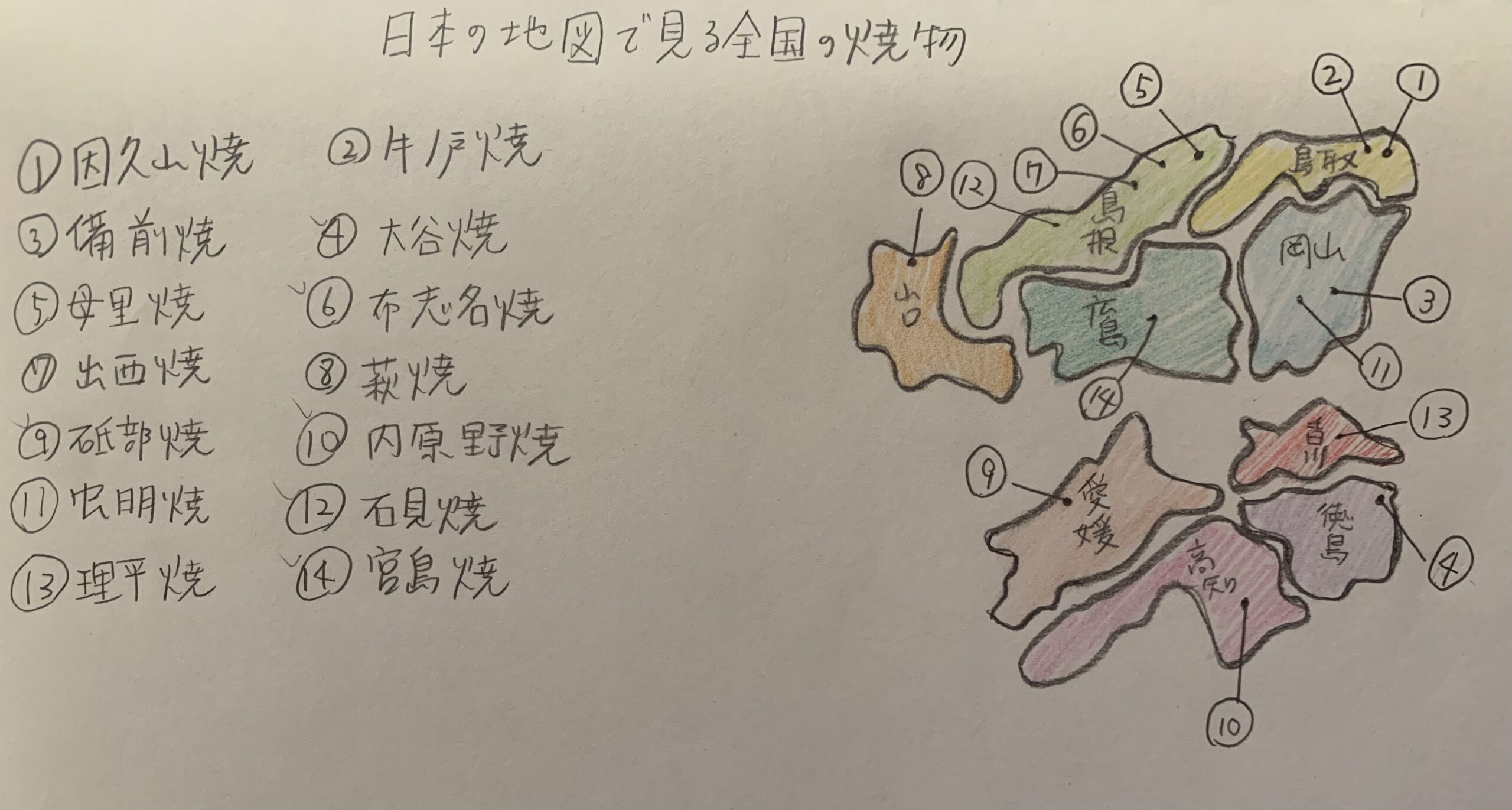

イラスト絵図 四国・中国

焼物名をクリックしていただくと、詳しいく書いていますので御覧ください。

どの焼物も歴史が古くあります。

生活にかかせないものばかりです。

それぞれの歴史と種類を簡単に書いていきます。

伊賀焼

伊賀焼の特徴は

三重県伊賀市です。

約1200年前の天平年間(729〜749)と歴史は古いです。

農民が農業に付随して生活雑器を、焼いたのが始まりといわれています。

特徴は、高温で焼かれることによるビードロ釉と呼ばれる、ガラス質と赤く引き締まった素朴で力強い肌合いです。

千利休など多くの茶人に愛されていました。

朝日焼

朝日焼の特徴は

京都府宇治市です。

約400年前の桃山時代から江戸時代に変わるころ、慶長年間に朝日焼初代の陶作が窯を、築きました。

特徴は、原料の粘土に鉄分を含むため焼成すると、独特の赤い斑点があらわれます。

茶どころ宇治で焼かれて、300年余の伝統を守ってきた窯でだだ一軒であります。

鹿骨:鹿の背のような色柄のでたご本手です。

燔市:肌理細かな斑点が見られます。

紅鹿背:鉄分が多く、よりはっきりと紅色が見えます。

丹波立杭焼

丹波立杭焼の特徴は

兵庫県丹波篠山市今田地区です。

平安時代末期〜鎌倉時代です。

六古窯のひとつです。

常滑焼の影響が初期に見られます。

特徴は、赤っぽい土肌にかかる焼締めによる自然釉です。

開窯以降生活容器が作られています。

時代と共に呼び名が大きく変化しました。

発祥から桃山時代まで小野原荘が生産の中心であったので、小野原焼きとも呼ばれていました。

その後明治以降は丹波焼が中心が、立杭地区に限られ立杭焼が知られるようになります。

伝統工芸品として国に認められる際、丹波と立杭を統一して今に至るようです。

魅力は、湯呑・皿・花瓶などの生活用器だけでなく観賞用として親しまれています。

出石焼

出石焼の特徴は

兵庫県富岡市出石町です。

明和1746年に伊豆屋弥左衛門が出石町に土焼き窯を、開窯したことが始まりとされています。

特徴は、国内でも珍しい白磁という点です。

柿谷陶石という純白の原料を使って少しの濁りもなく完成した磁器は、他にないほどの白さを誇ります。

それゆえに、日常的に使う食器としてもは沢しいです。

300年の歴史がある出石蕎麦は器に盛ることで洗練されていいて、今でも人々に指示されています。

困久山焼(いんきゅうざんやき)

因久山焼の特徴は

鳥取県八頭郡八頭町です。

明和年間(1764〜1772)に、鳥取藩主池田候に招かれた京都の陶工が築窯して、藩の御用窯として茶器などを焼かせたのが始まりといわれています。

特徴は、古から伝わる登窯で焼かれていて、藁灰効薬や、緑釉・海鼠釉・辰砂釉などを、

使い独特の味わいを出しています。

虫明焼

虫明焼の特徴は

岡山県瀬戸市内です。

諸説あり、未だに分かっていません。

大体300年前ではと言われています。

江戸時代中期に岡山藩筆頭家伊木家が、御船入所の近くで焼いていた御庭窯だといわれています。

特徴は、松の木を使った釉薬を施して、鷹色やびわ色といった、落ち着いた色合いです。

瑞芝焼(ずいしやき)

瑞芝焼の特徴は

和歌山県和歌山市です。

寛政8年(1796)岡崎屋阪上重次郎が紀州藩の官許を受けて、和歌山市畑屋敷新道町藻づく川のほとりで開窯します。

享和元年(1801)に紀州徳川家十代藩主に芝の緑色を表現した青磁を焼くように命じられます。

京都の名工・青木木米の指導を受けて成功しました。

瑞芝焼の銘は緑の発光に満足した、徳川十代藩主が名付けました。

特徴は、錫丸焼・減法谷焼とも呼ばれます。

透明感のある青緑色です。

常滑焼(とこなめやき)

常滑焼の特徴は

愛知県常滑市です。

平安時代後期にできた伝統工芸です。

日本六古窯の一つです。

中世から長く続く陶磁器の一つです。

特徴は、知多半島で取れる鉄分を多く含んでいます。

鉄分を赤く発光させることを朱泥(しゅでい)といいます。

急須では、鉄分がお茶の苦味や渋味をまろやかにするといわれています。

赤膚焼

赤膚焼の特徴は

奈良県奈良市大和郡山市にあります。

1583年に豊臣秀吉の弟で、大和郡山城山の秀長が、愛知県常滑市の陶工を招いて、赤膚焼で茶器を焼かせたのが始まりです。

赤膚釉を主体にした不透明な白色を呈して、茶人好みの渋く深みのある上品さをもつ焼物です。

茶器・花器・置物などさまざまな作品が作られています。

赤味がかかった乳白色の柔らかい風合いがあります。

阿漕焼

阿漕焼の特徴は

三重県津市で焼かれています。

200年以上の歴史があります。

萬古焼の流れを汲みこんでいます。

三重県指定文化工芸品に指定されています。

以上が、日本全国にある焼物の種類とはでした。

まとめ

どの焼物も生活にかかせないものですね。

焼物は庶民にとって、大切なものですね。

それぞれ、特徴がある焼物が多いですね。

どれも同じものはありません。

今も昔もそれは変わりません。

ですが、今の時代は、大量生産されています。

手作りはいいものですよ。

最後まで見ていただきありがとうがざいます。

次回は。日本全国にある焼物の種類は・4です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント