こんにちは、けいみるるです。

今回は、日本全国にある焼物の種類は・5についてです。

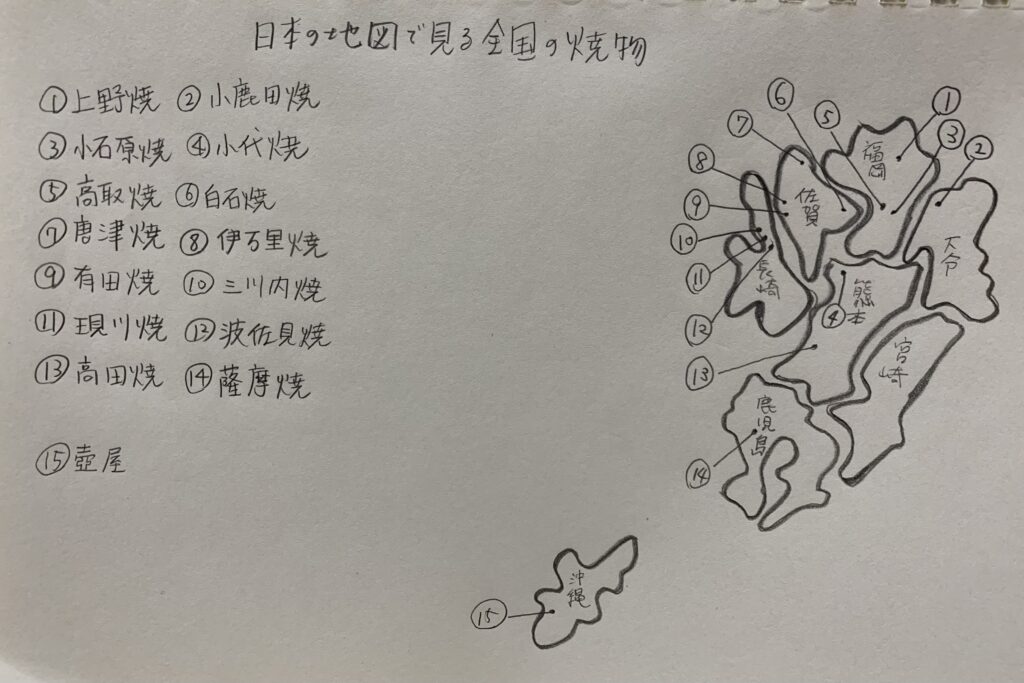

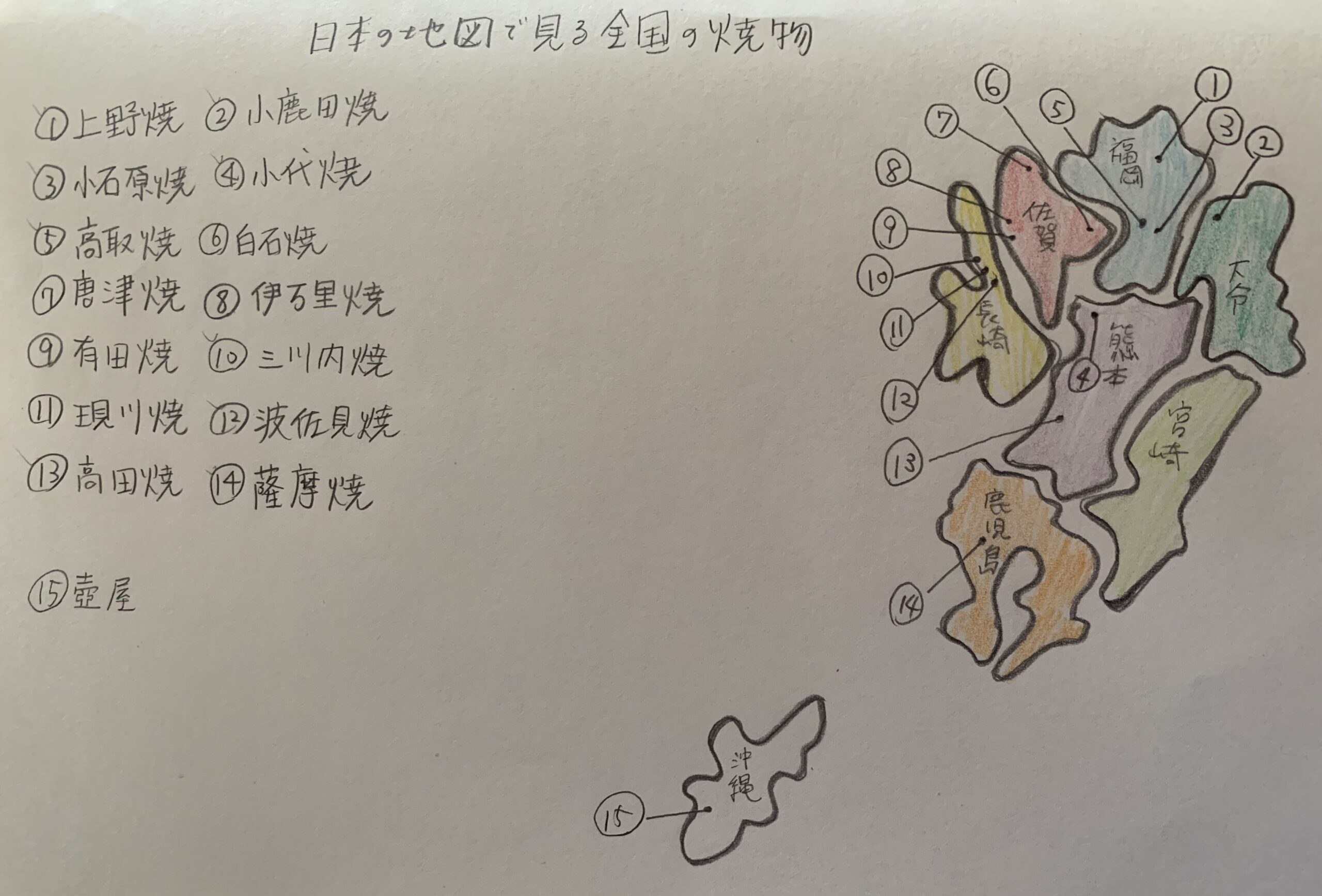

イラスト絵図 九州地方 沖縄

焼物名をクリックしていただくと、詳しく書いていますのでご覧ください。

日本全国にある焼物の種類について書いています。

小代焼(しょうだいやき)

小代焼の特徴は

熊本県荒尾市、南町、熊本市など県北部です。

約400年前、寛永9年(1632)、細川家転封に際し豊前より移った牝小路源七と葛城八佐衛門が、小代山麓に登窯を開いたことが始まりと言われています。

肥後藩の御用窯として茶道の道具などが焼かれました。

生活用器も多く作られました。

特徴は、鉄分の多い小代粘土を使った、素朴で力強い作風です。

釉薬の調合、割合、焼成温度の変化等により青小代、黄小代、白小代といわれる、微妙な発色技法が使われています。

深い藍と碧(へき)の地に、白掛けが溶け込んだ釉薬です。

別名を五徳焼ともいいます。

五徳とは、腐敗しない・生臭さが移らない・湿気を呼ばない・毒を消す・延命長寿が得られるという効果と言います。

小石原焼

小石原焼の特徴は

福岡県朝倉郡東峰村です。

寛文9年(1669)初代高取八蔵の孫にあたる八之丞が、小石原皿山で陶土を見つけて移住したのが始まりといわれています。

天和2年(1682)黒田藩三代目当主は磁器の生産が盛んだった、伊万里から陶工を招いて、磁器を作り始めました。

特徴は、飛び鉋(とびかんな)・櫛目・刷毛目(はけめ)・指描・ポン書きと呼ばれる技法です。

日常用器が作られていました。

高取焼

高取焼の特徴は

福岡県朝倉郡東峰村、福岡県市早良区高取です。

慶長5年(1600)現直方市にある鷹取山の麓に、永満寺窯を築かせたのが始まりといわれています。

特徴は、七色の釉薬を使っています。

独自の釉薬を使い、緑褐色の高宮釉・黄褐色の高取黄釉・まだら状で黄土色の道化釉は高取しか見られません。

陶器なのに指で弾くと、磁器のような高い音がでます。

陶器なのに磁器のような薄くて軽くて、精密な作業工程やきめ細かくて繊細な生地が持ち味です。

手取りが軽く日用器として使いやすいものです。

伝統的な茶陶から日用器まで多様な作品があります。

三川内焼(みかわちやき)

三川内焼の特徴は

長崎県佐世保市です。

約400年の歴史があります。

天正20年(1590)と慶長2年(1597)に行われた豊臣秀吉による朝鮮出兵がルーツと言われています。

朝鮮の役の際に、松浦鎮信が連れ帰った陶工の巨関が、藩命により平戸・中野で、窯入れをしたのが始まりといわれています。

特徴は、きめの細かい地肌とその磁器に映える繊細で優美な染付と、透かし彫りなどの細工物や高温で焼成したような珠のような輝きです。

特に唐士絵は有名です。

日本だけではなく、世界中で愛されている白地の焼物です。

波佐見焼

波佐見焼の特徴は

長崎県東彼杵郡波佐見市です。

約400年の歴史があります。

慶長3年(1598)大村喜前が朝鮮から陶工を、連れて帰ったことが始まりといわれています。

畑ノ原・古皿屋・山似田の三ヶ所で、焼物を大量に焼成するために登窯を作りました。

特徴は、透き通るような光沢のある白磁の美しいさと、呉須という藍色の顔料で絵付けされた、染付の繊細で優しい味わいがあります。

特徴がないのが特徴とも言われています。

自由度が高いのも魅力です。

高級品としてのイメージが強い陶磁器を、日常使いをする食器として普及させてきました。

吸収性がほとんどないので汚れにくく扱いやすいです。

小鹿田焼(おんたやき)

小鹿田焼の特徴は

大分県日田市にあります。

宝永2年(1750)に窯が開かれました。

日田代管の室七郎左衛門の要請を受けて福岡藩黒田家が、小石原の陶工柳瀬三右衛門を派遣して、大鶴村の黒木十兵衛が、資金をだして小鹿田の仙道坂本家が土地を提供したといわれています。

特徴は、代表的装飾技法に、櫛目文・指描き・長し掛け・刷毛目・飛び鉋があります。

赤土を素地とした丈夫な作りに、化粧土や釉薬があります。

家族だけで、職人や弟子は取らないというしきたりを300年も守り続けています。

器械を使うこともなく集落を流れるかわの力を、動力にして唐臼で動かしています。

20日〜30日にかけてパウダー状にします。

すいひで泥水をふるいで何回もこして水抜きをして、天日で乾燥させて陶土にしていきます。

伝統技法が現代でも受け継がれています。

上野焼

上野焼の特徴は

福岡県田川郡香春町福智町、大任町です。

慶長7年(1602)豊前小倉藩主・細川忠興公が李朝陶工の尊楷を招いて、上野の地で窯を開いたのが、始まりといわれています。

細川家は30年という短い間に、上野焼の基礎を作りました。

忠興は千利休の直接の教えを受けます。

茶道の奥義を極めた大名でした。

特徴は、茶の道具である茶陶として発展したため、軽量で薄作りの格調高い風合いがあります。

底の高台は高く、裾広がりになった撥高台の形をしています。

緑青釉・鉄釉・藁白釉・透明釉など使う釉薬の種類が多くて、一つ一つの器が色彩・肌合い・光沢・模様など多種多様である点です。

釉薬は、酸化銅を使った緑青釉で鮮やかな青色です。

高田焼

高田焼の特徴は

熊本県八代市です。

寛永10年(1633)忠興が息子の細川忠利の肥後、熊本転封に伴い肥後国八代城に入ったのに、従い上野嘉蔵も長男の中兵衛とともに八代高田郷に移って窯を開きました。

特徴は、別名を八代焼ともいわれます。

磨きをかけた素地に文様を刻んで白い陶土を、埋め込んだ象嵌と言われる技法が使われています。

淡いグレーの青磁と白土の象嵌です。

色が濃い器は黒高田ともいわれます。

天草陶磁器

天草陶磁器の特徴は

熊本県天草市です。

天草の窯元は歴史が古いです。

高浜村の庄屋で6代目上田伝五右衛門が1762年に、窯を開いたという記録が残されています。

特徴は、透明感のある磁器です。

島の土を使った陶器は、素朴で風合いがあります。

現在では、11の窯があり伝統を守りながら生活に合った陶磁器を作り続けています。

薩摩焼

薩摩焼の特徴は

鹿児島県内です。

歴史は古く約400年前です。

慶長3年(1598)島津義弘が朝鮮出兵の際に、焼物を作るために陶工の人たちを引き連れ、たどり着いたのが現在の串木野市の島平です。

串木野で2年間焼物を作りその後に美山に移り住み、そこから薩摩焼が始まったといわれています。

特徴は、無色や淡黄色のひび釉のある「白薩摩」各種色釉のある「黒薩摩」や、染付や三彩釉の磁器など種類が多く変化に富むことです。

製品の分類:しろもんが白薩摩・くろもんが黒薩摩です。

素朴で丈夫なことで人気もあり、古くから日用品としても使われています。

鉢や徳利やすり鉢など生活にかかせない食器が多いです。

有田焼・伊万里焼

有田・伊万里焼の特徴は

佐賀県有田町周辺で焼かれていました。

江戸時代、有田で焼かれた焼物を伊万里の港から輸出されていたために、伊万里焼と名がつけられました。

400年以上の歴史があります。

磁器の焼物です。

色鮮やかな絵付が特徴です。

白石焼

白石焼の特徴は

佐賀県三養基郡(みやきぐん)みやき町北茂安で焼かれていました。

地元では、伊万里焼・有田焼が、西目の皿山と、白石焼が東目の皿山と呼ばれていました。

民芸調の作品が主流で、伝統的な飛び鉋、焼締め・掻落しなどの技法があります。

生活に根ざした実用的で素朴な陶器作りをしています。

唐津焼

唐津焼の特徴は

佐賀県唐津市北波多に位置する、岸岳城主波多氏の領地で焼かれたのが始まりとされています。

黒色の鉄釉と乳白色のわら灰を使って、釉薬の掛け分けにより独特の表情を生み出す技法です。

食器やかめなどの日用雑器が中心に作られていました。

茶の湯の世界では、一楽・二萩・三唐津といわれています。

現川焼

現川焼の特徴は

長崎県現川町で焼かれていました。

1691年〜1748年頃までの約60年間、焼き継がれていました。

鉄分の多い茶褐色の器肌が特徴です。

刷毛目と加飾が施されています。

壺屋焼

壺屋焼の特徴は

沖縄県那覇市壺屋地区で焼かれています。

やむちんのふるさと那覇・壺屋にある育陶園は、約300年の歴史がある窯元です。

上焼と荒焼の2つがあります。

上焼は釉薬を掛けて約1200度の高温で焼かれています。

荒焼は南蛮焼ともいわれていて釉薬を掛けないで約1120度の高温で焼き上げます。

以上が、日本全国にある焼物の種類とは・5でした。

まとめ

歴史が古く、今でも残っているのがすごいと感じます。

それぞれ、独特の味わいがありますね。

日常生活で使われることが多かったです。

昔も今も暮らし方は変わらないのかもしれません。

参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、日本全国にある焼物の種類・6です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント