こんにちは、けいみるるです。

今回は、日本全国にある焼物の種類は・1についてです。

日本にはどれくらいの焼物があるか知っていますか?

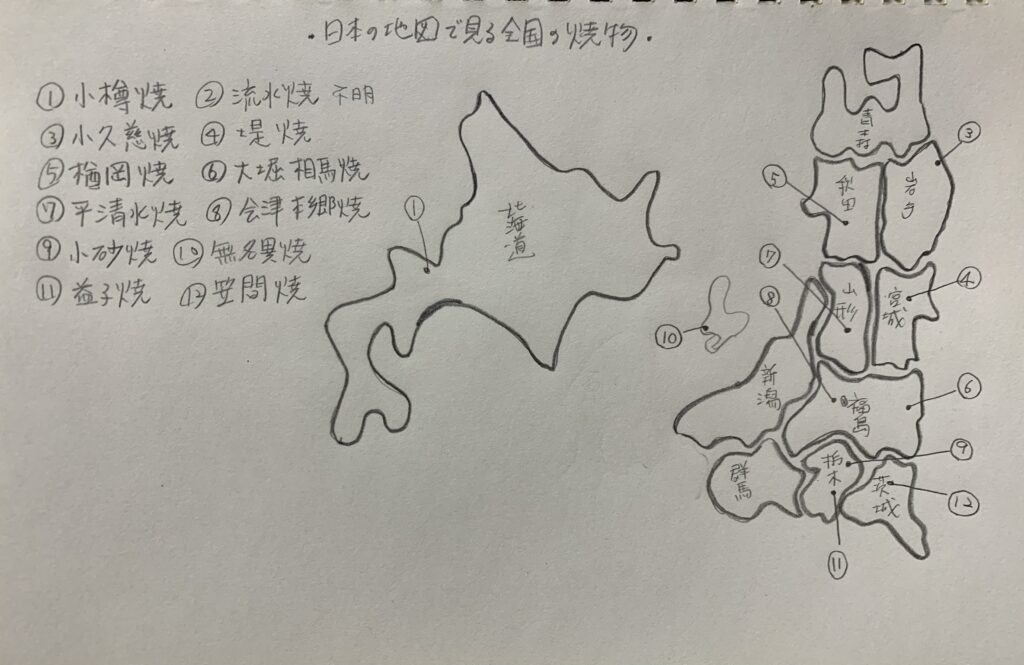

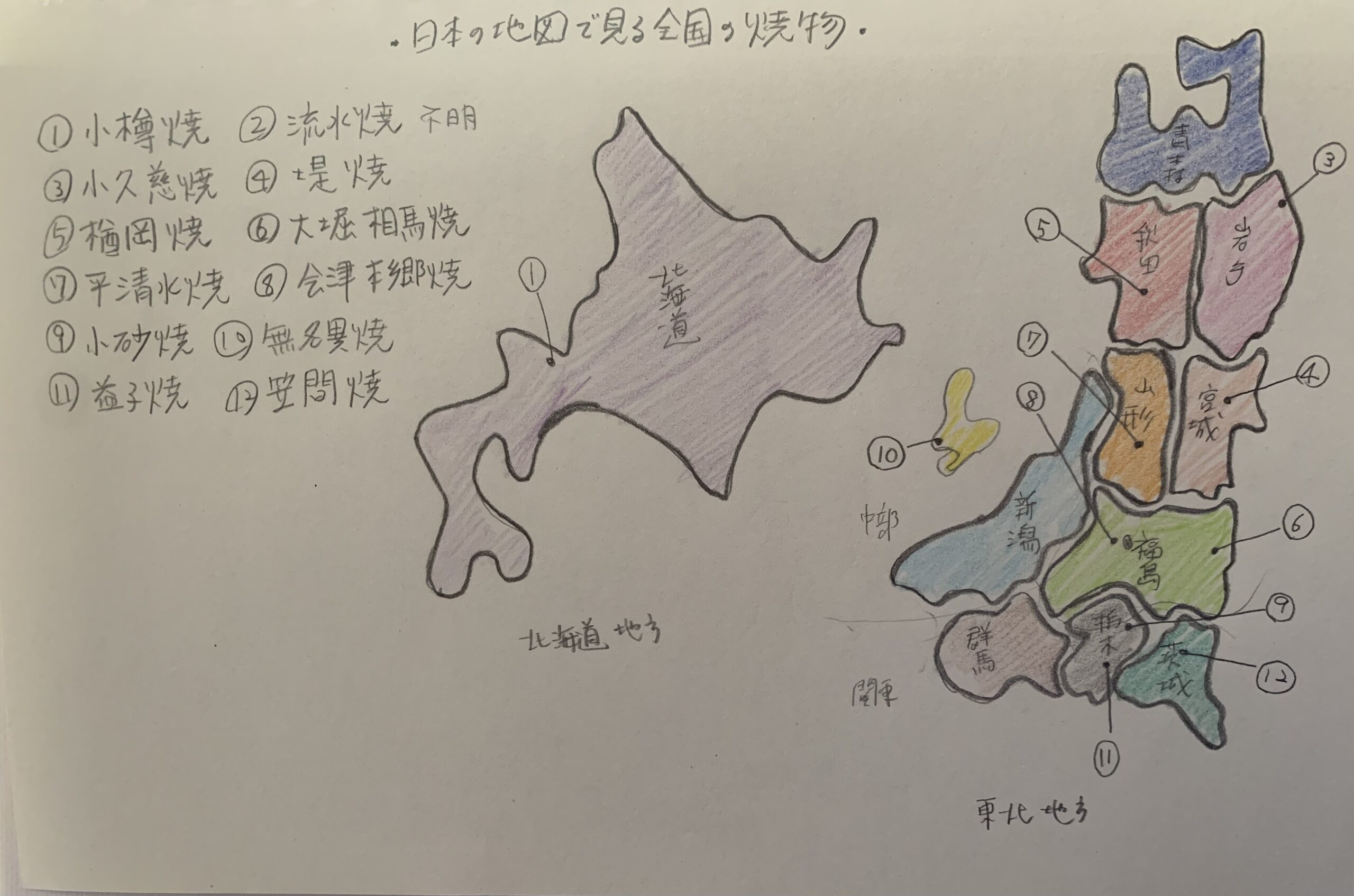

イラスト絵図

上記の焼物名をクリックしていただくと、さらに詳しく書いています。

日本全国には、沢山の焼物があります。

有名なものから、知られていないものもあると思います。

どの焼物も共通するのは、いつも庶民の身近にありました。

日本全国にある焼物の種類・1について書いています。

「北海道〜関東」

小樽焼

小樽焼の特徴は

北海道小樽にありました。

現在は作られていませんが、小樽市民にとって馴染み深いもののようです。

特徴は青緑色をしています。

詳しくいうと、濃い緑色や青緑色に発光する釉薬緑玉織部がとろりと掛かった焼物です。

明治時代から続いていましたが、2007年には閉窯してしまいました。

生産されていましせんが、今でも小樽焼を愛する人々に愛用されています。

流水焼

常呂町にあります。

地元の山から掘り出した土と、ホタテや牡蠣や海藻を釉薬にして焼き上げています。

オホーツク海を象徴とする流水をモチーフにしています。

小久慈焼

小久慈焼の特徴は

文化10年(1813)初代・熊谷甚右衛門が、福島県相馬の陶工・嘉蔵を招いて技術を学び沿岸沿いで、豊富に採れる粘土を用いて庶民のために、日用雑器を焼いたのが始まりといわれています。

200年以上の歴史があります。

昔も今も変わらず守り続けているもの久慈で採れる粘土を使い続けることと、普段遣いのできる器を作り続けることです。

代表的な作品は、注ぎ口の長い片口です。

糠白釉や飴釉、掛分釉だけを、流しかけた素朴な味わいが特徴です。

久慈の粘土は鉄分が少ないため、白色が華麗に出るといいます。

堤焼

堤焼の特徴は

堤焼きは、宮城県仙台市にあります。

江戸時代中期に仙台藩主、伊達綱村が江戸から今戸焼きの陶工・上村万左衛門を招き、日用品を焼かせたのが始まりです。

堤町一帯に窯場があったことから、堤焼という名が付きました。

野趣溢れる釉薬にあり特に白と黒のなまこ釉を同時の掛け流す流しかけ、なまこ釉は堤焼き独自の特色です。

二重に掛けることによって2つの釉薬が化学反応をおこして、表面に濃炎の斑が発色して味わいある斑紋・流紋が生まれます。

楢岡焼(ならおか)

楢岡焼の特徴は

歴史は140年以上ある秋田県内でもっとも古いです。

始まりは、江戸末期までさかのぼります。

粘土は地元でとれますが、使い勝手が悪いです。

乾燥時にはヒビが入ったり、焼くと変形したり、中々上手くいかなかったと言われています。

時代によって作る品物は大物中心から小物に変わります。

日用食器を作り続けています。

実用と美を兼ね備えた民芸品なまこ釉の美しい青色が特徴です。

大堀相馬焼

大堀相馬焼の特徴は

福島県双葉町浪江町の大堀区で作られています。

江戸中期の元禄3年(1690)に開窯しました。

相馬藩の保護育成のもと窯元が、300年の伝統を引き継ぐ手造り品です。

半谷休閑(はんがいきゅうかん)という人物がその下僕である左馬の製陶技術を見込み、地元で取れた陶土を原料に茶碗を作りこれに駒絵を描いて売り出したのが始まりです。

貫入音と共に「青ヒビ」といわれるひび割れが器全体に、広がって地模様になってしまいます。

「二重焼き」という構造になっています。

いれたお湯が冷めにくく、また熱いお湯を入れてももつことが出来ます

平清水焼

平清水焼の特徴は

山形県山形市平清水です。

ルーツは諸説あります。

平安時代の慈覚大師が伝えたとの伝説があります。

江戸時代の文化年間の常陸の国から来た小野藤次平が、ここに窯を起こしたのが始まりと言われています。

明治には最盛期には30軒ほどの窯がありましたが、今は3窯元のみが残っています。

千歳山の原料は鉄分の多い硬い陶石で陶器と磁器で、それぞれ成分となる土が取れたのでどちらも使って作られてきました。

鉄分の多い原土を活かした焼物が特徴です。

千歳焼とも呼ばれます。

鉄分のにじみ出た梨青磁の青龍磁とうすぐもりの味を出した、辰砂釉(しんしゃゆう)民芸陶芸の七右衛門窯とがあります。

会津本郷焼

会津本郷焼の特徴は

会津本郷焼は福島県会津美里町にあります。

戦国時代に蒲生氏郷公(がもううじさとこう)が会津若松の、黒川城の屋根瓦を焼かせたのが始まりとされています。

会津松平藩祖・保科正之公の御用窯として繁栄しました。

400年以上前の、安土桃山時代のことです。

陶器・磁器の両方を焼きます。

磁器は呉須による染付と和洋絵の具による、彩画等たくさんあります。

伝統的はのは、陶器は伝統的で飴釉や自然灰釉を使って、素朴で親しみやすい深い味わいがあります。

小砂焼

小砂焼の特徴は

栃木県那須郡にあります。

江戸末期にこのちで陶土が見つかり、作陶がはじまりました。

水戸藩領で藩主の徳川斉昭が那珂湊に反射炉を建造するため、レンガを焼く陶士を探したのがきっかけとされています。

特徴は、金結晶です。

この釉薬は独特の金色を帯びた黄色に仕上がります。

ほんのり桃色の上品な辰砂(しんしゃ)が有名です。

素朴な中にどこか優雅さが感じます。

無名異焼

無名異焼の特徴は

新潟県佐渡市にあります。

文京2年(1819)に、伊藤甚平が佐渡金山の坑内で、生産する無名異を用い楽焼を製造したのが始まりです。

安政4年(1857)に伊藤富太郎がその無名異で本焼きを始めました。

他の陶土より粒子が細かくて収縮率が大きいです。

鮮やかな赤が特徴です。

相川地区は12の窯元があり、人間国宝の伊藤赤水の窯元があります。

益子焼

益子焼の特徴は

栃木県芳賀県郡益子町にあります。

江戸時代末期に、茨城県で笠間焼修行をしていた大塚啓三郎は、土を求め栃木県益子町で陶芸をしたのが始まりです。

地元の土を使っていて、珪酸や鉄分が多く含んでいます。

可塑性に富む陶土を使うため、形を作りやすく耐火性も高くなる焼物です。

陶土に他の物質を加えないので厚みのある焼物になります。

重さがあるのと、割れやすいのが欠点ではありますが、手に馴染みやすくできています。

釉薬は石材粉や古鉄粉が使われていて、犬筆を使って色付けがされています。

重圧感のある色と、ぼってりとした見栄えになっています。

笠間焼

笠間焼の特徴は

茨城県笠間市にあります。

江戸時代中期に信楽の陶工・長右衛門の指導のもとで、茨城県笠間市で陶芸をしたのが始まりです。

関東ローム層から産出される笠間粘土で作られています。

笠間粘土は、笠間地区から筑波山にかけて産出される花崗岩が風化堆積してできた粘土です。

粘土には粘りが強く成形しやすく、鉄を含むために焼成後には有色になるのが特徴です。

以上が、東北から関東までの焼物です。

焼物は、偉い人達の鑑賞用だけでなく、生活に必要な日用食器を作っていたんですね。

使っていくうちに味わいが出てきて、愛着が湧いてきますね。

参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうがざいます。

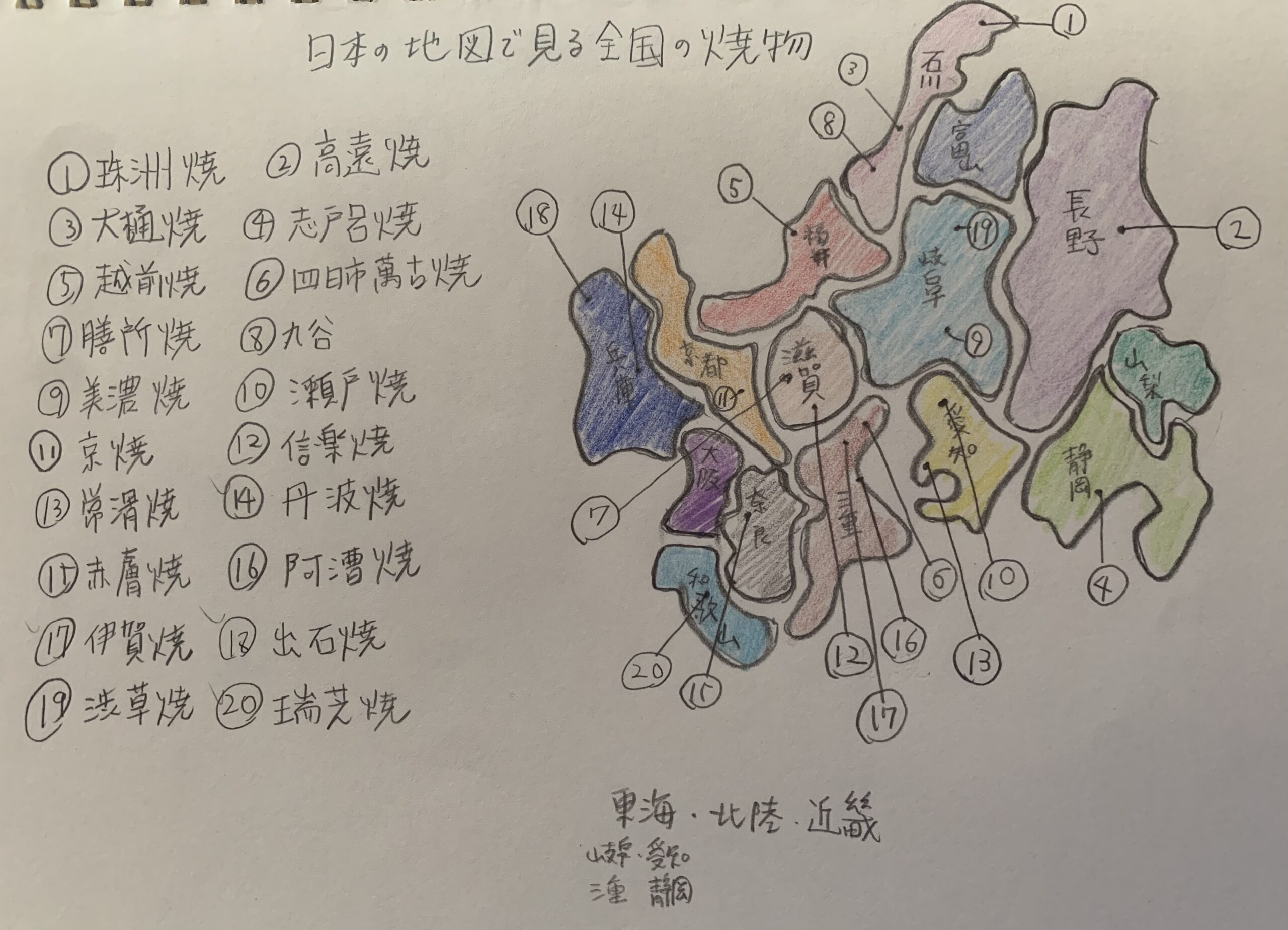

次回は、日本全国にある焼物の種類は・2です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント