こんにちは、けいみるるです。

今回は、日本全国にある焼物の種類は・4についてです。

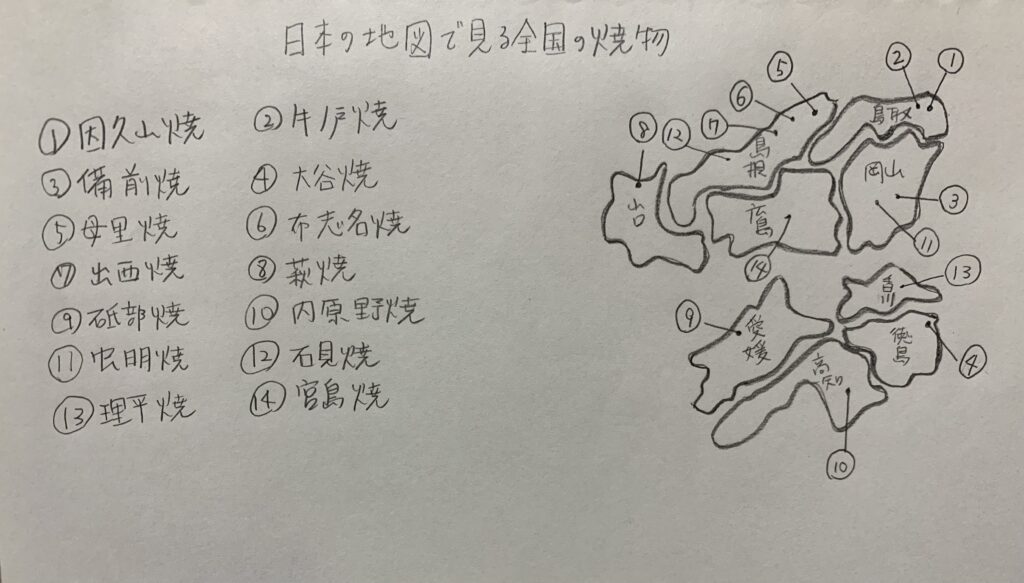

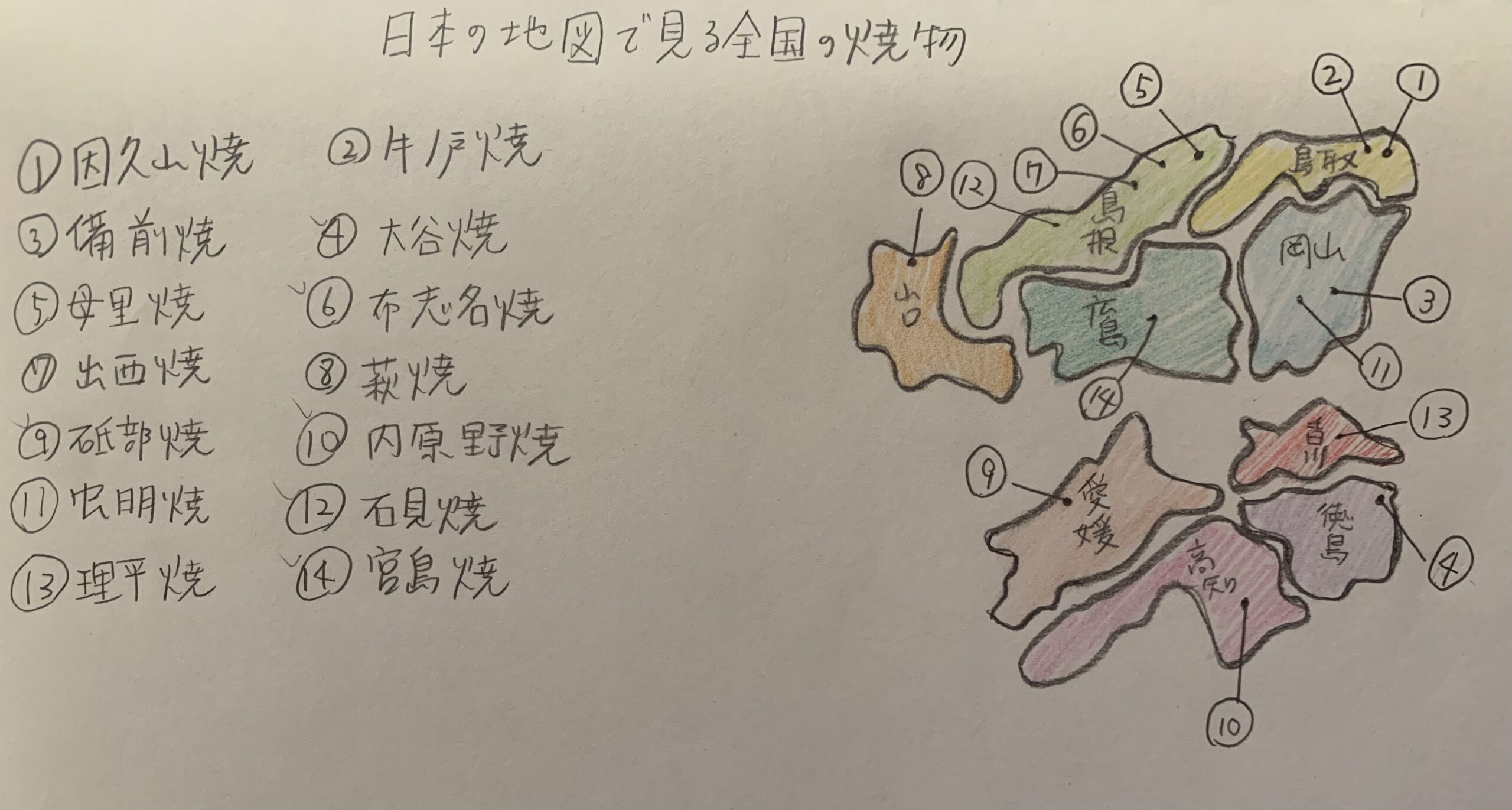

イラスト絵図 中国・四国地方

焼物名をクリックしていただくと、詳しく書いていますので御覧ください。

陶芸の世界は奥が深いですね。

調べれば調べるほど、沢山やきものがあります。

どの焼物も歴史や、特徴があります。

日本全国にある焼物の種類はについて書いていきます。

内原野焼

内原野焼の特徴は

高知県安芸市です。

文政12年(1829)安芸城主・五藤主計が内原野に、良質のいい粘土があることを、知って地域の発展のため京都から陶工を招き焼物を学ばせました。

徳利やすり鉢などの日用品を中心に焼かれました。

特徴は、木灰や藁灰を原料にした釉薬を使った、温かみのある素朴な風合いがあります。

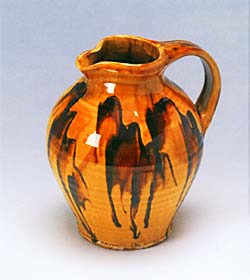

大谷焼

大谷焼の特徴は

徳島県鳴門市大麻町大谷です。

安永9年(1780)江戸時代後の四国八十八ヶ所霊場の巡礼に来た豊後の国の焼物細工師・文左衛門が大谷村を訪ね初めてろくろ細工を披露しました。

赤土で仕上げたことが始まりと言われています。

特徴は、素朴な味わいを醸し出す土と寝ろくろという二人一組で使う、独特な使い方をした製法があります。

民芸的な温かみにある見た目で、色は主に茶色をしています。

深い銀色や灰色、藍色の作品もあります。

布志名焼

布志名焼の特徴は

島根県松江市玉湯町です。

舩木系の歴史でもあり、約300年になります。

江戸時代中期に舩木与治兵衛村政が布志名のちに、移り住み開窯したのが始まりです。

特徴は、黄釉の器胎に全面にわたって、鮮やかな花唐草の文様を絵付けします。

石見焼

石見焼の特徴は

島根県江津市です。

18世紀中頃から島根県西部で焼かれたのが始まりです。

「はんとう」とよばれる大水瓶は独特のものです。

明治時代には量産されて、最盛期には100件を超える窯が、あったといわれています。

大型陶器の制作支えている伝統的な技法が「しのり作り」です。

特徴は、吸水性が低く強固で塩分や酸やアルカリに強い素地です。

飯銅という大きな水瓷が有名です。

生活用品も多く作られています。

酸や塩に強いということから、梅干しやらっきょう漬けなどの漬物の保存に適しています。

理平焼

理平焼の特徴は

香川県高松市です。

高松焼きともいいます。

約400年の歴史があります。

初代高松藩主松平頼重が都の陶工森島作兵衛を呼び寄せて、焼かせたのが始まりです。

森島作兵衛を招き焼かせた御庭焼がルーツとなっています。

特徴は、土の性質によって生じる藤色の器色にあります。

宮島焼

宮島焼の特徴は

広島県廿日市市宮島口です。

江戸時代から焼き始めたと言われています。

厳島神社の砂を入れてことから「お砂焼」の名でも知られています。

特徴は、派手さはなく、素朴で独特の温かみがあります。

意匠は宮島のシンボルでもある紅葉や拝殿が多いです。

お土産用に作られています。

「お砂」は神様の縁起物として有り難い代物としての価値があります。

砥部焼

砥部焼の特徴は

愛媛県砥部市にあります。

1777年、大須藩の戴代藩主、加藤泰候公の時代です。

陶石に恵まれ、古代から伊与砥石の生産が盛んでした。

砥石屑を用いて焼物作り藩の財政を、立て直そうとしたことからはじまりました。

白地に藍の砥部焼を生み出したのは、杉野丈助という人です。

特徴は、光を通すほどに際立った白く美しい磁肌です。

白い磁肌にやや灰色味が感じられて、原料となる陶石に鉄分などの成分を含むので味わいが変わります。

牛ノ戸焼

牛ノ戸焼の特徴は

鳥取県鳥取市河原町で焼かれています。

1830年頃が始まりいわれる歴史があります。

一度途絶えますが、昭和初期には民芸家の吉田璋也(あきら)に指示を仰ぎ4代目が作陶に取り組みます。

今も代々受け継がれる登窯や作業場などを使っています。

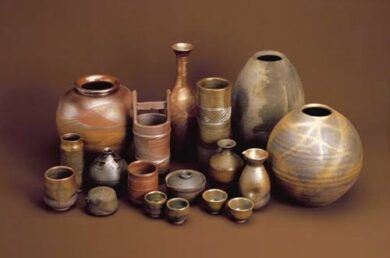

備前焼

備前焼の特徴は

岡山県備前市周辺で焼かれています。

日本六古窯の一つに数えられています。

釉薬を掛けない、絵付もしないそのまま何もせず、高温で焼き上げます。

重圧で耐久性のある構造が特徴です。

母里焼

母里焼の特徴は

島根県安来市で焼かれています。

1844年江戸時代後期に、松江藩の支藩である母里藩で御用窯として開窯されました。

住民が使う日用品の陶器を自給するため、明治期に廃れるまで地区内に複数の窯元がありました。

くすんだ青が特徴です。

出西焼

出西焼の特徴は

島根県出雲市斐川町で焼かれています。

登窯を焚き続けていて、現在も伝統を受け続けています。

6連房の大きな登窯です。

出西ブルーといわれる瑠璃色の釉薬が特徴です。

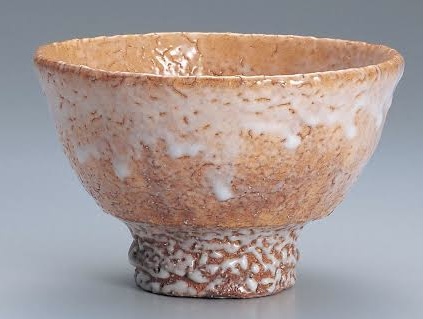

萩焼

萩焼の特徴は

山口県萩市で焼かれています。

土は吸水性が豊かなため、料理の煮物やお酒などの器が吸ってしまいカビが生えることがあります。

土が荒いため浸透性・保水性・保温性が高いです。

土と釉薬の収縮率の違いによりできる表面の細かい貫入から水分が浸透していきます。

以上が、日本全国にある焼物の種類とは・4でした。

まとめ

古い歴史がありますね。

生活用器から神様の縁起物としても焼物は使われていました。

どの焼物も、個性がありますね。

参考になれば嬉しいです。

最後までみていただきありがとうございます。

次回は、日本全国にある焼物の種類は・5です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント