陶芸の道具(21)

陶芸の道具(21) 成形:コテ・柄こての使い方

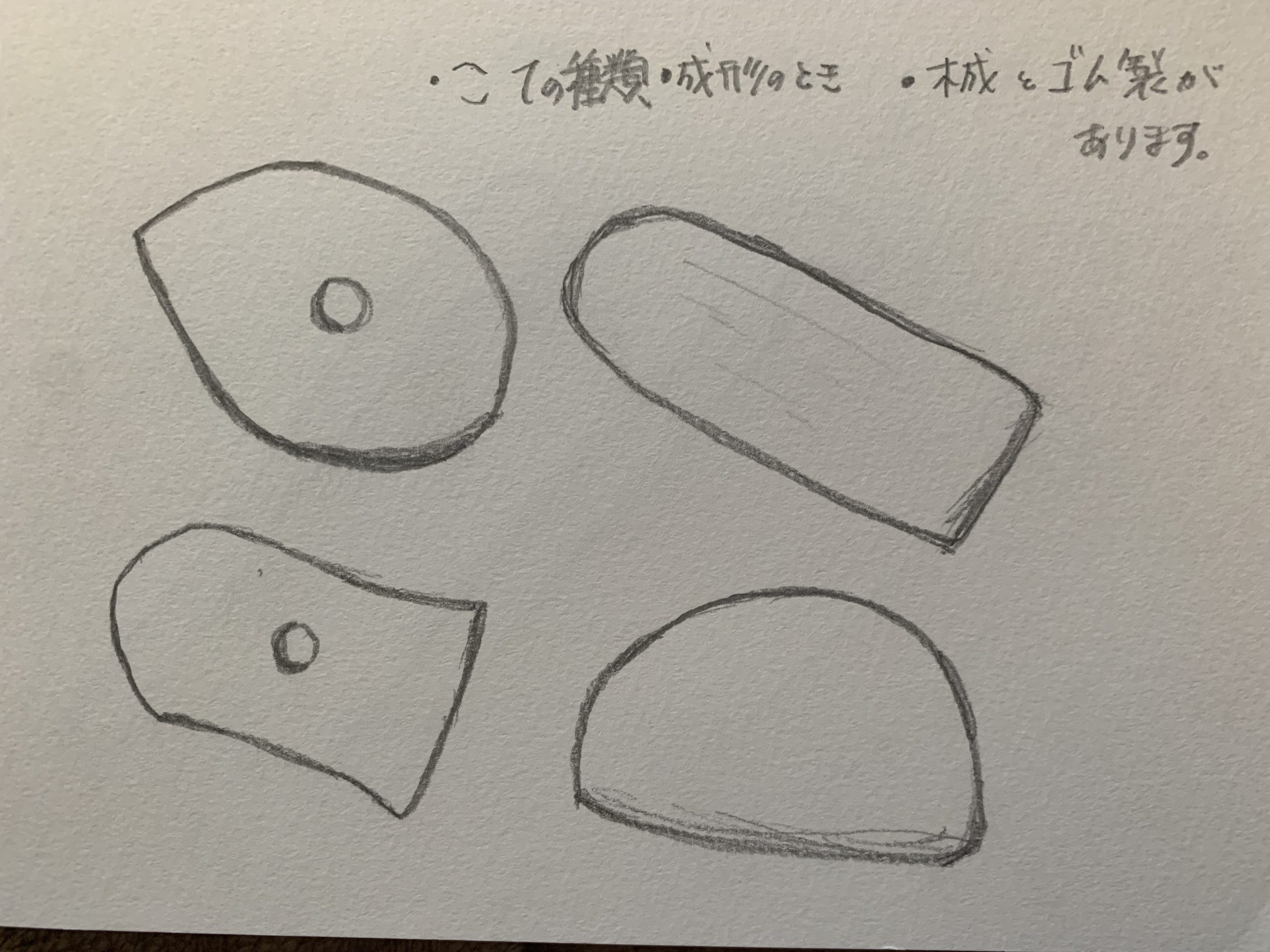

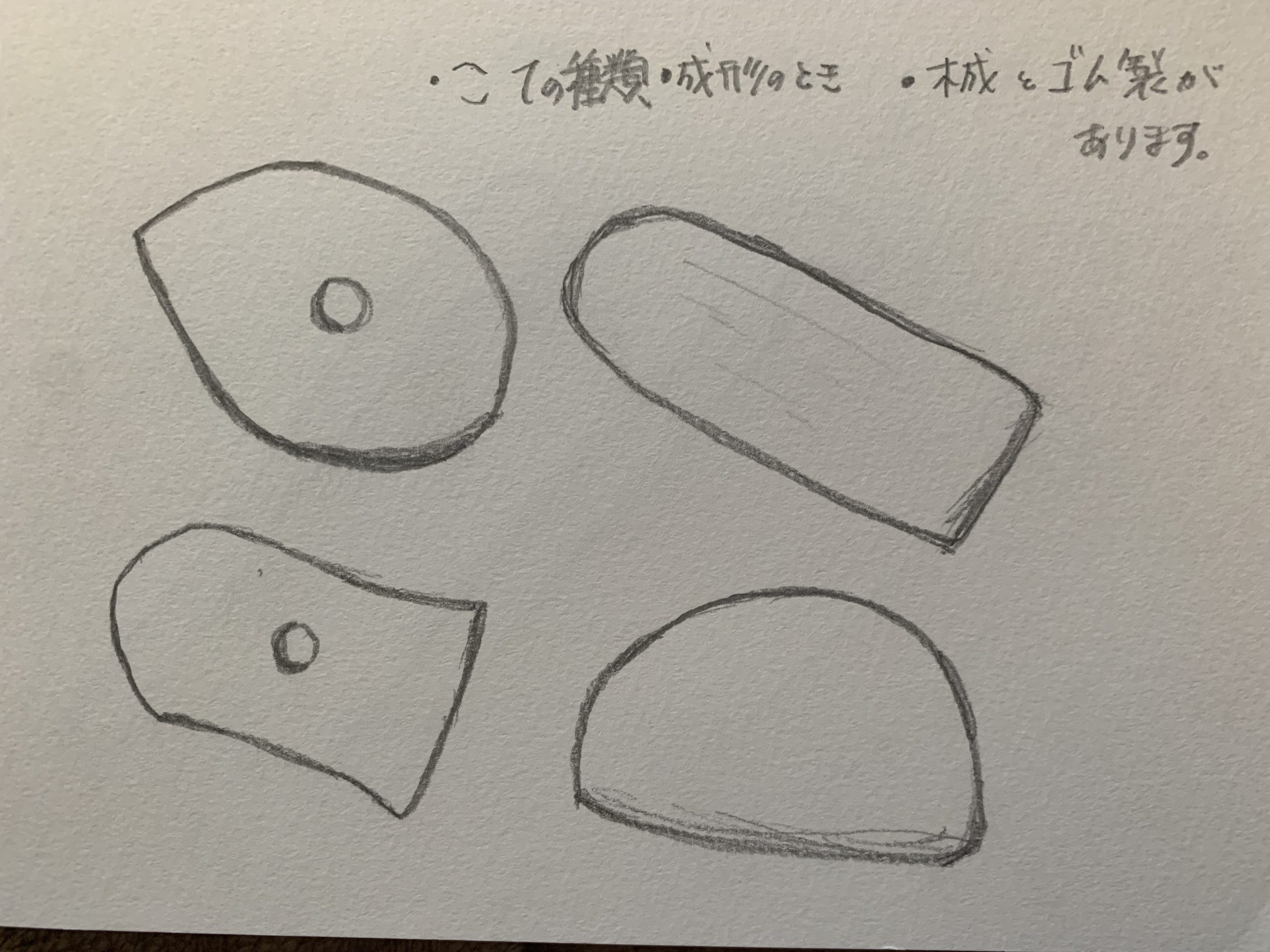

こんにちは、けいみるるです。 今回は、コテ・柄コテの使い方についてです。 コテ・柄コテという道具を知っていますか? 使い方は?コテのイラスト図コテとは 成形の時に表面をなめらかにしたり、形を整えたりするのに使います。 種類は多数あります。 ...

陶芸の道具(21)

陶芸の道具(21)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  陶芸の道具(21)

陶芸の道具(21)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  陶芸の道具(21)

陶芸の道具(21)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  陶芸の日常(100)

陶芸の日常(100)  箸置き(6)

箸置き(6)