陶芸の道具(21)

陶芸の道具(21) 削り:掻きベラ・カンナの使い方

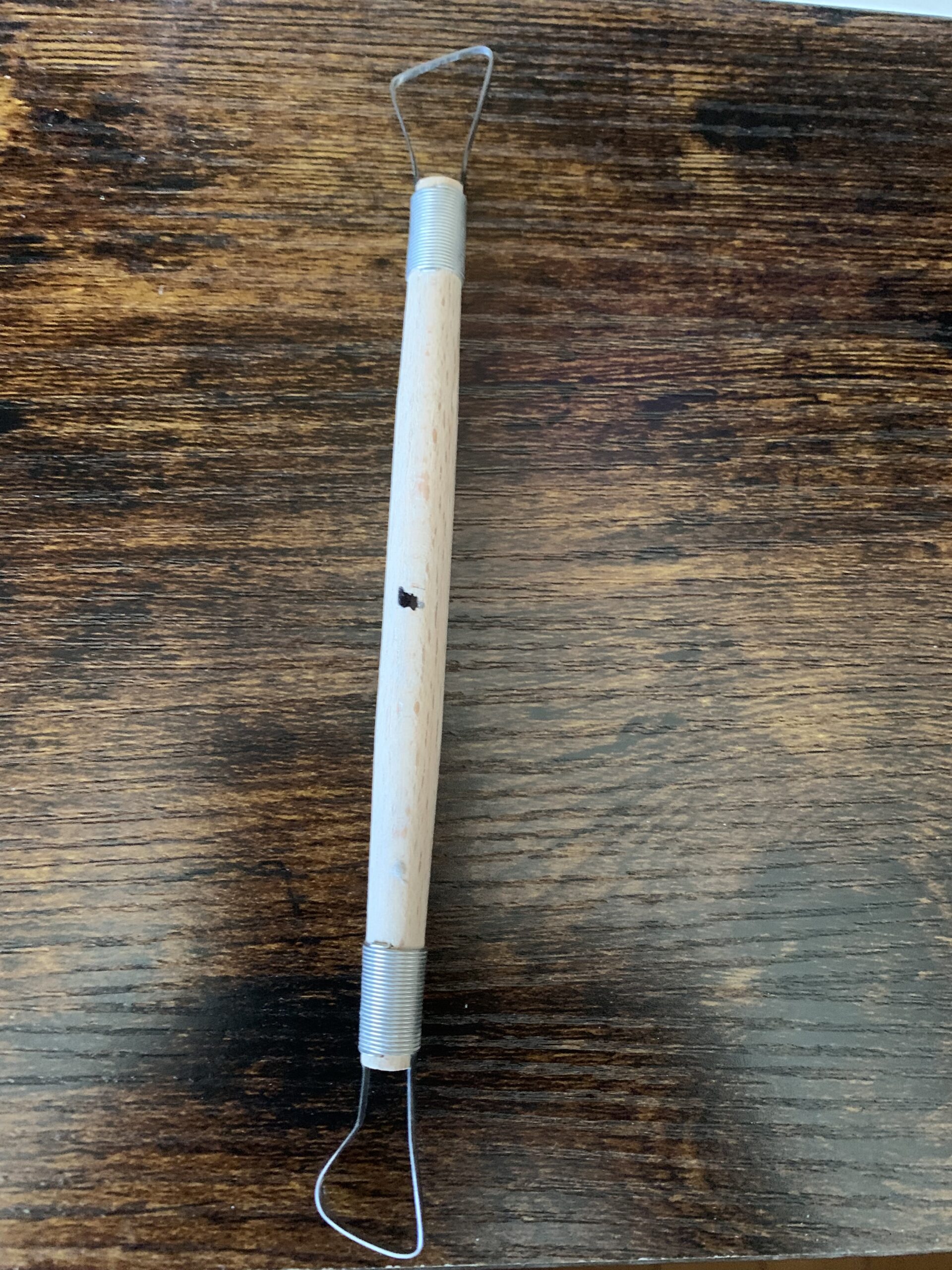

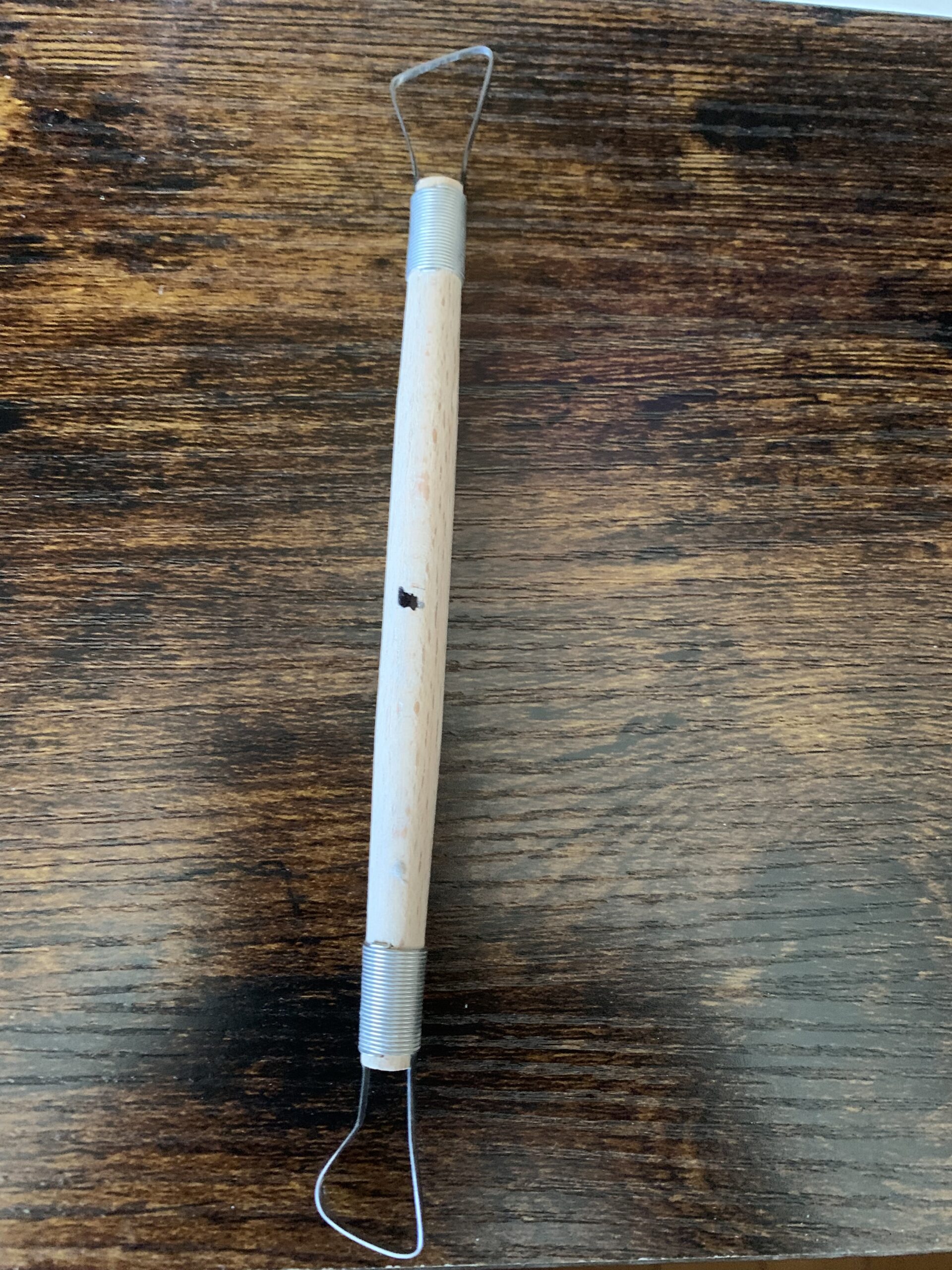

こんにちは、けいみるるです。 今回は、削り:掻きベラ・カンナの使い方です。 *掻きベラ・カンナとは、高台を削ったり、粘土を削り出すための道具です。 *成形後、乾燥させた器を削りの道具で整えていきます。*どちらも、種類は多くあります。 掻きベ...

陶芸の道具(21)

陶芸の道具(21)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  陶芸の日常(100)

陶芸の日常(100)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  陶芸の日常(100)

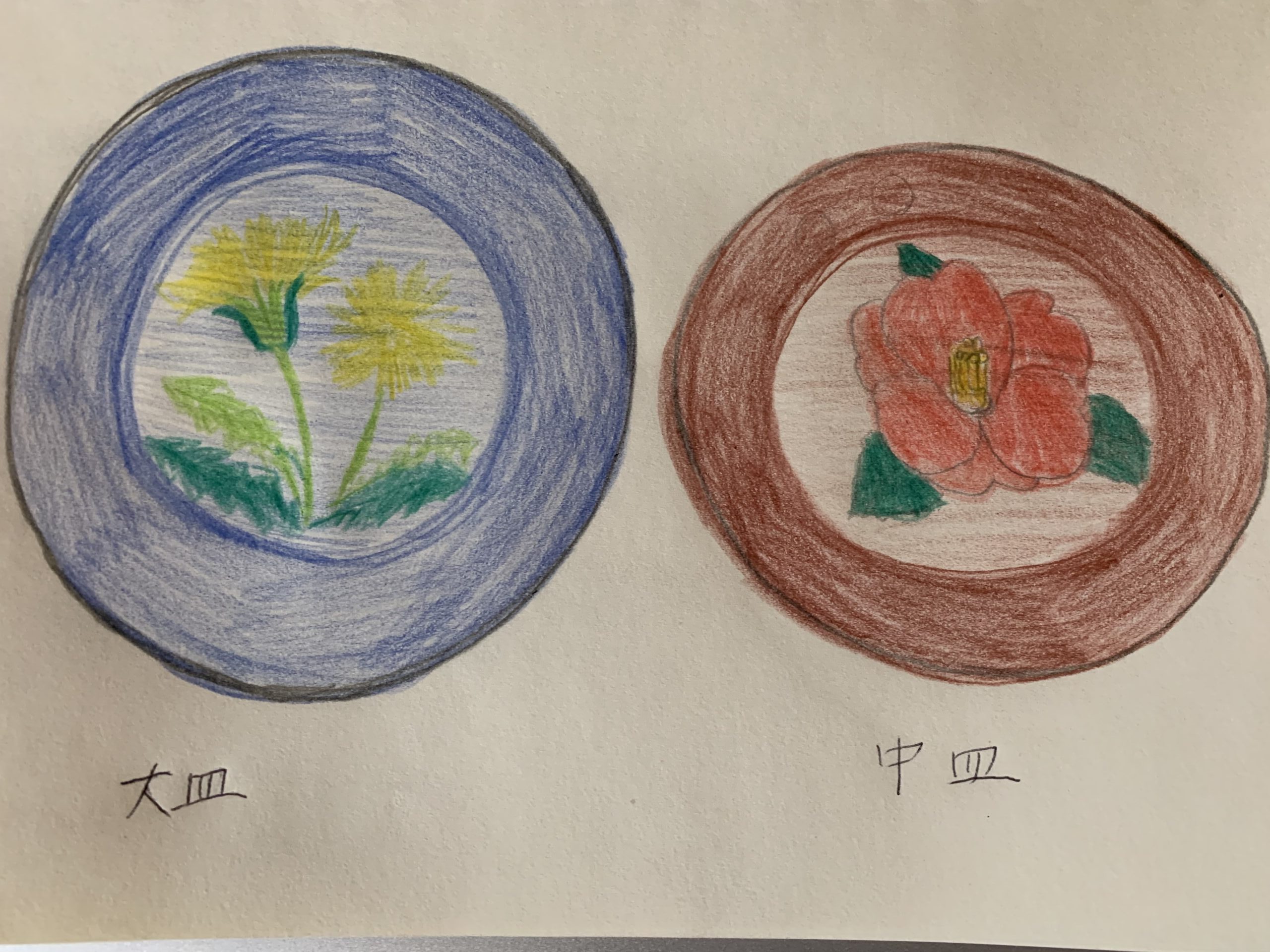

陶芸の日常(100)  陶芸の日常(100)

陶芸の日常(100)