陶芸の道具(21)

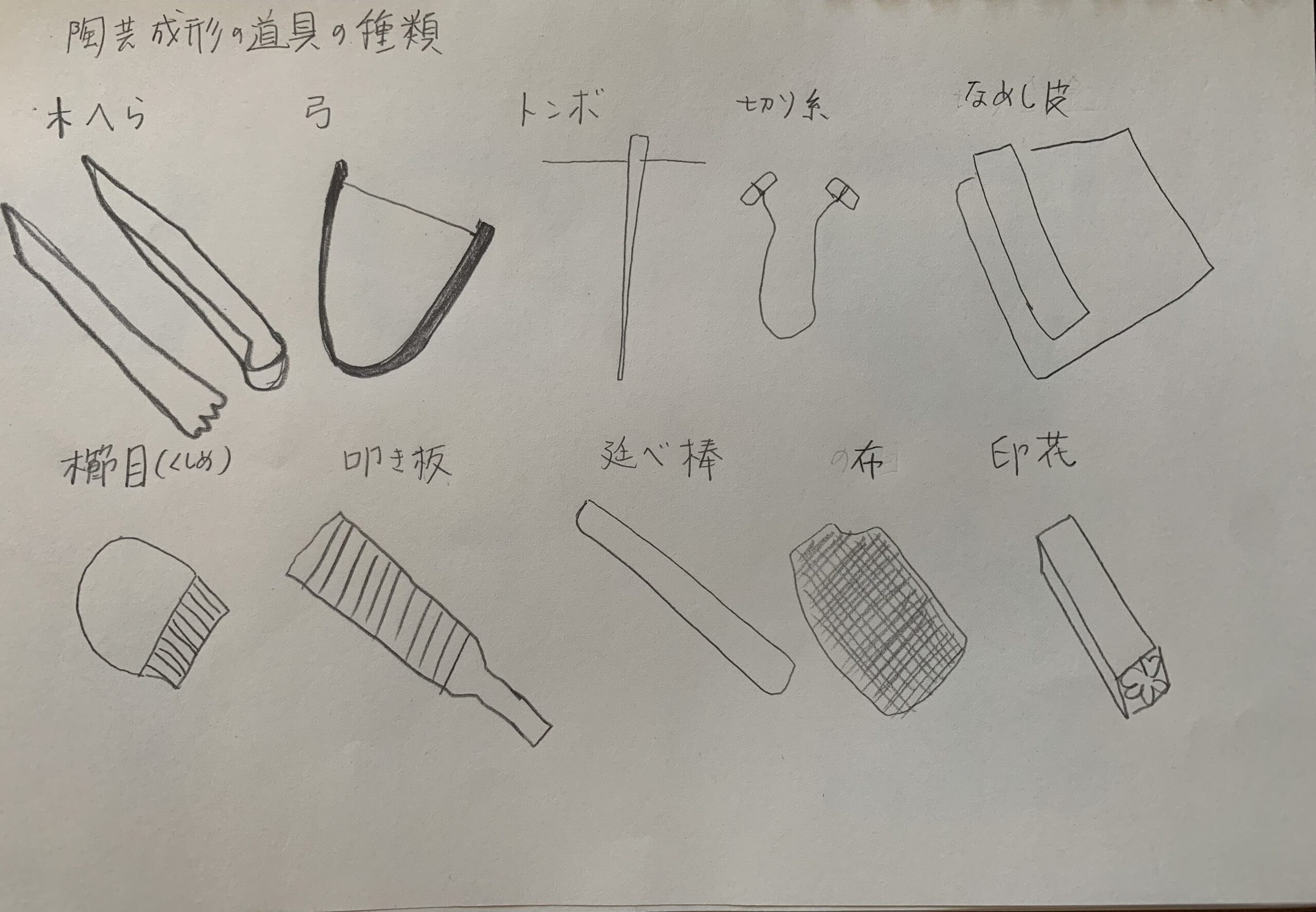

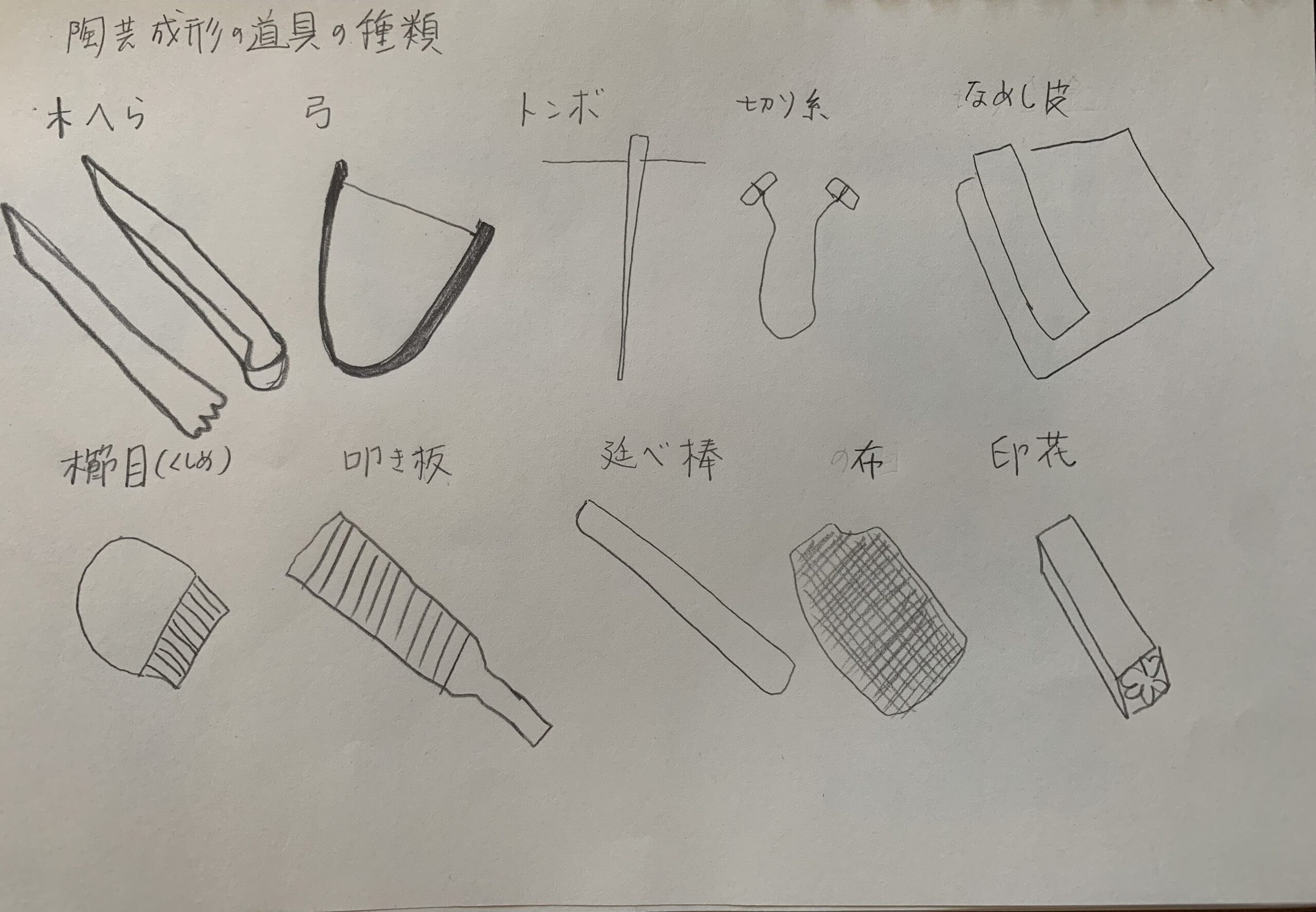

陶芸の道具(21) 陶芸の成形の道具の種類は何か

こんいにちは、けいみるるです。 今回は陶芸の成形の道具の種類は何かについてです。陶芸にはどんな道具があるか知っていますか? 成形のときに使う道具 陶芸には、色々な道具があります。①木へら②弓③トンボ④切り糸⑤なめし皮⑥櫛目⑦たたき板⑧延べ棒...

陶芸の道具(21)

陶芸の道具(21)  陶芸の基本(5)

陶芸の基本(5)  世界の焼物を巡る旅(23)

世界の焼物を巡る旅(23)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  陶芸の茶の湯(6)

陶芸の茶の湯(6)  陶芸の茶の湯(6)

陶芸の茶の湯(6)  陶芸の豆知識(15)

陶芸の豆知識(15)  陶芸の茶の湯(6)

陶芸の茶の湯(6)  陶芸の茶の湯(6)

陶芸の茶の湯(6)  陶芸の茶の湯(6)

陶芸の茶の湯(6)