こんにちは、けいみるるです。

今回は手ろくろの使い方についてです。

手ろくろという道具を知っていますか?

使い方は?

陶芸といえば、手ろくろが思い浮かぶのではないでしょうか。

初心者の方には、見慣れたものですね。

手で回しながら、器を作る使い方になります。

手ろくろ

手ろくろとは

手ろくろとは、手動で回しながら成形するものです。

手びねりともいわれています。

円形の台で、直径18〜45cmぐらいのものまであります。

絵付をするときにも使います。

初心者の方によく使われます。

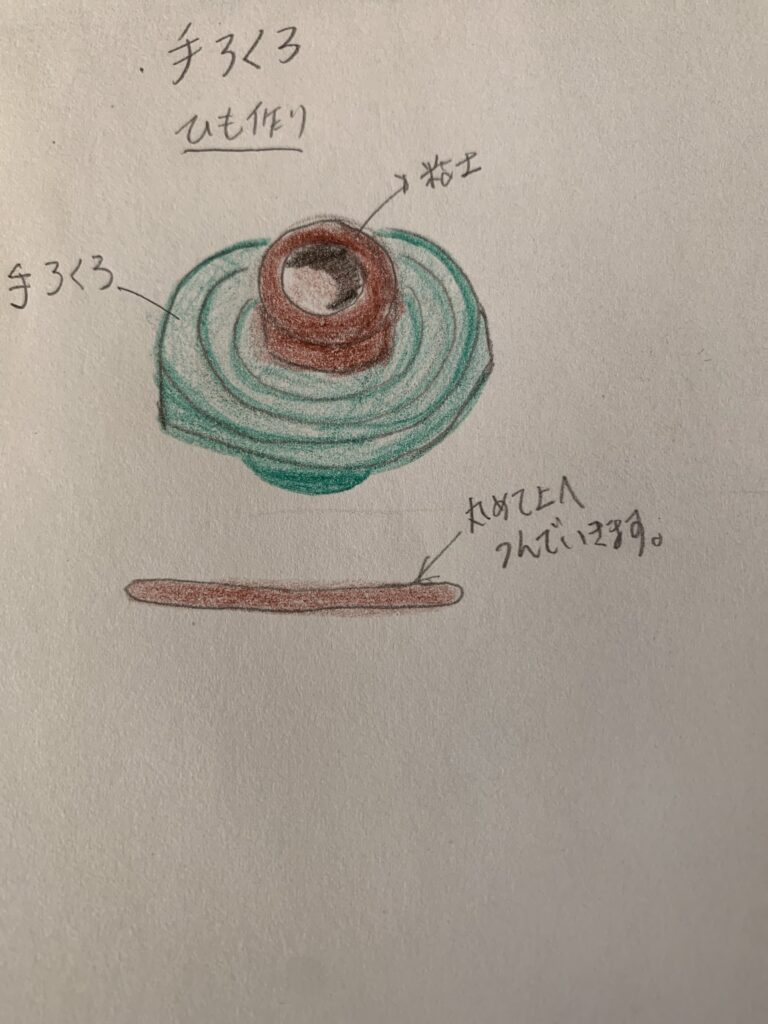

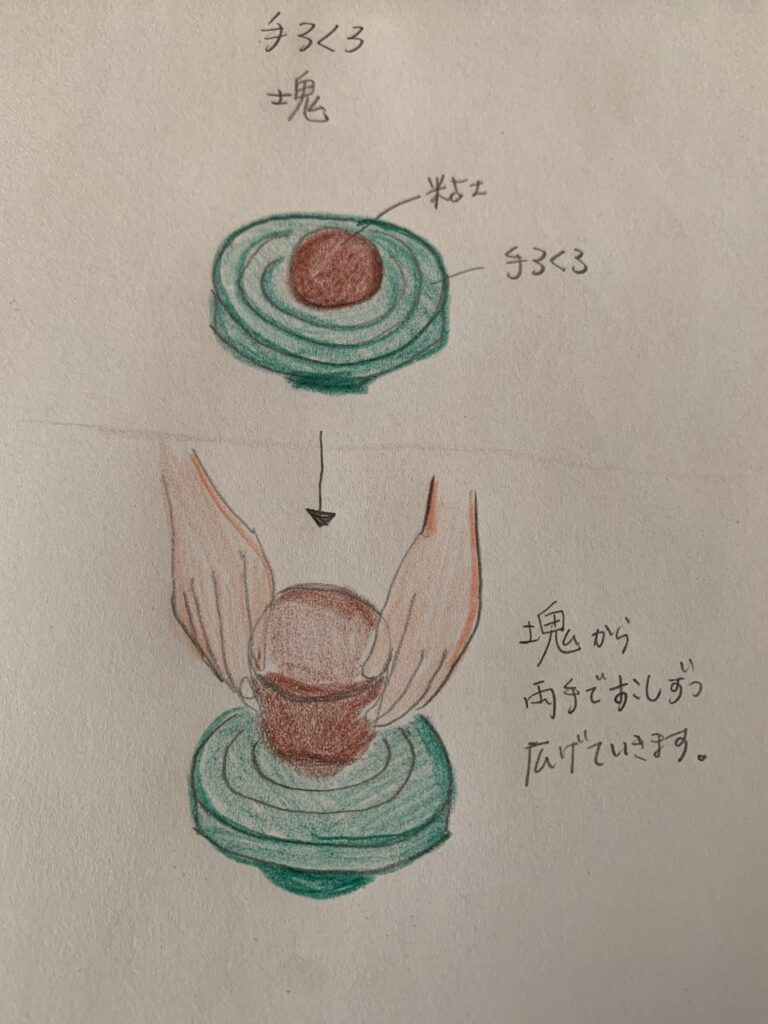

紐作り・玉作りがあります。

手ろくろは指先を使って粘土を、伸ばしながら形を作ります。

手ろくろも色々な作品が作れます。

湯呑・茶碗・マグカップ・小鉢・お皿など作ることが出来ます。

アフィリエイト広告を利用しています。

手ろくろの使い方について書いていきます。

手ろくろの使い方

紐作り:粘土を紐状に伸ばして1段ずつ、積み上げて作る方法です。

玉作り:粘土の量100g・200gと作る粘土の量を、丸めて塊にしたもので作る方法です。

この方法は、器だけでなく人形やどんな動物なども作ることが出来ます。

手ろくろは自分で形にしていきます。

手ろくろで作るときのコツは、粘土を両手の指先で寄せながら積んでいくと、自然に立ち上がっていきます。

手で作るろくろは電動ろくろと違い、水を多くは使いません。

粘土は使わないときには、濡らしたタオルにくるんで置きます。

乾きすぎると、ヒビが入ってしまいます。

常に湿らせておくようにします。

手ろくろで気をつけたいことは乾燥だけではなく、空気が入らないようにすることです。

空気が入ってしまうと、焼いたときに割れてしまうからです。

手ろくろでも、成形の前は「荒練り」・「菊練り」をして粘土をしっかりと練ることが重要です。

練ることは、空気を抜いて、粘土の固さを均等にしていくのが目的です。

せっかく作った作品を、空気が入ったことで割れてしまうなんて、とても悲しいですよね。

どんなときでも、粘土をしっかり練るのはとても意味があり重要です。

手ろくろは、大・小と種類もあります。

ほとんどは小の方を使うことが多いです。

作りたい大きさによって使い分けています。

手ろくろの重さは3〜4kg位と重たいです。

使うときには落とさないよう注意が必要です。

色は緑色が多いです。

場所は取りません。

使った後は、粘土が付いているので、雑巾などで拭き取ります。

乾いてくると、こびりついて取りづらくなります。

お手入れも必要です。

手ろくろのデメリットとしては、

電動ろくろとは違い、作業スピードが遅いです。

手動のため、連続して回し続けなければいけないので難しいです。

複雑な作品作りには不向きなときがあります。

以上が、手ろくろとはでした。

まとめ

手ろくろとは手で回しながら作る手動のものです。

重さがありますので、足元などに落とさないように気をつけましょう。

手ろくろには粘土を細長くして紐にして作るものと、粘土を丸めて塊にして作る方法があります。

一日体験ではよく見かけます。

手で回していくので、回転が止まってしまいます。

均等に粘土を上げるのも、大変だと思います。

これも慣れてくればできるようになりますので、たくさん練習するしかないですよね。

器だけではなく、置物や人形なども作れます。

作りたいものを考えるのも、楽しいですよね。

器や置物にも挑戦してみては、いかがでしょうか。

手ろくろをつかうときの参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、手ろくろ・湯呑みの作り方です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント