こんにちは、けいみるるです。

今回は、本焼きで必要な道具についてです。

本焼きの道具にもたくさんあります。

それぞれ役割があります。

本焼きで必要な道具は何があるのを書いてきます。

窯の道具は

本窯の道具の種類

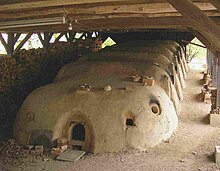

焼窯

・電気・ガス・薪・灯油などがあります。

窯用棚板

・(カーボン)作品をのせる板です。

・釉薬が垂れると棚板に接着してしまいます。

・表面にはアルミナ粉が塗布してあります。

L型支柱

・作品の置板の支柱として使います。

・大・中・小あります。

サイコロ支柱

・作品の置棚の支柱の高さを微調整するのに使います。

・大・中・小あります。

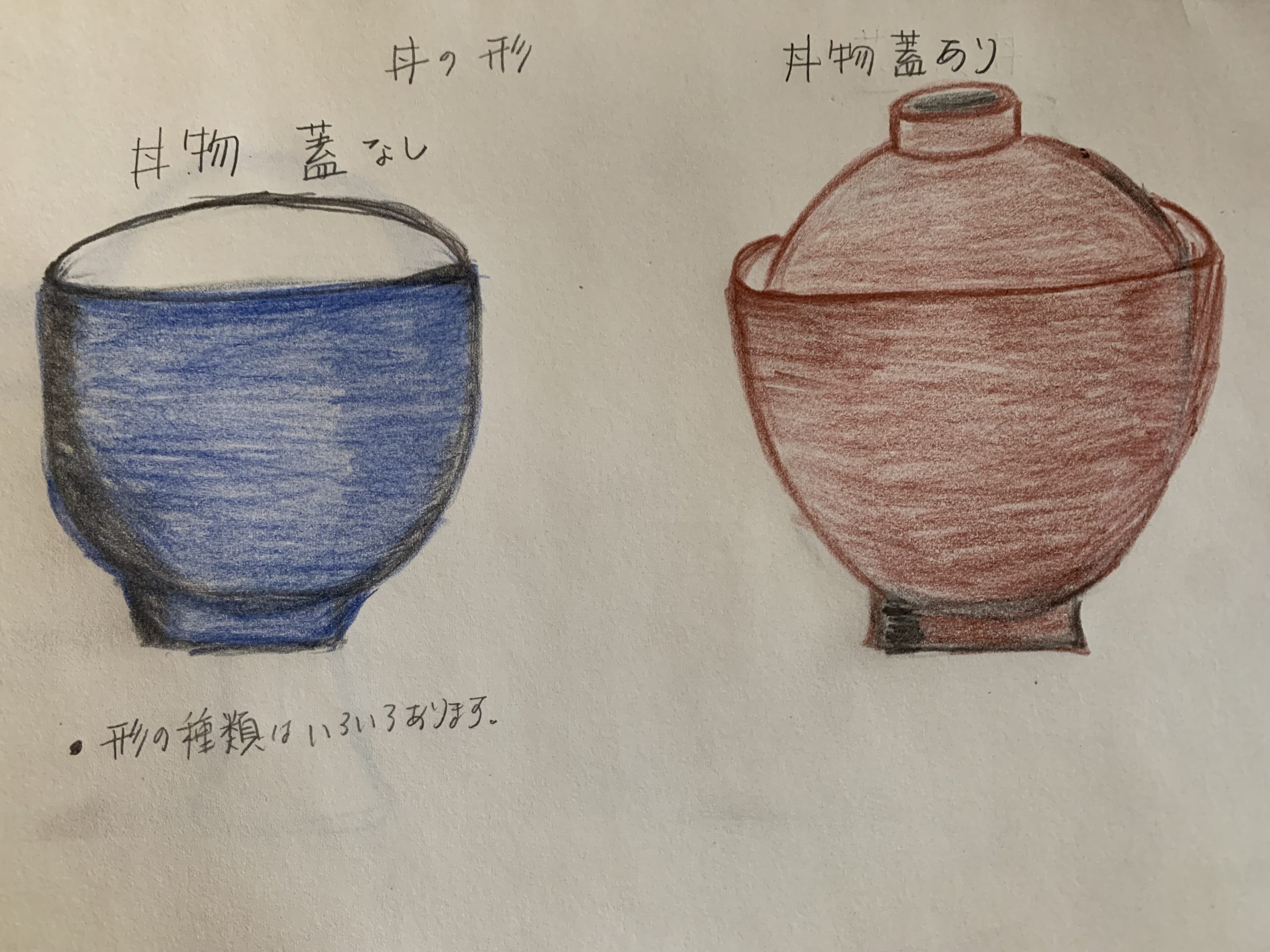

サヤ鉢

・底なし、底ありがあります。

・簡易還元焼成や、作品保護に使います。

・大・中・小や、丸い物と四角い物があります。

ニクロム線

・トチの作成や吊るし焼きに使います。

・熱に強くて、焼成で溶けない電熱線です。

パイロマックス線

・電熱線です。

・ニクロム線よりも更に熱に強いです。

・溶けませんが、柔らかくなって垂れます。

ゼーゲンコーン

・窯内の釉薬の溶ける、タイミングを計ります。

・SK8 (1250℃)

・SK9(1280℃)

など番号別に各種あります。

・種類は多数あります。

・大・小2種類あります。

・炉内の熱量を測るために使われます。

・コーンは専用のベースを作ります。

・ベースは粘土で作って80度の傾きを取って差し込んで立てます。

・しっかり乾かして炉内に置きます。

温度計:デジタル

・焼成時に窯の炉内温度を測定するのに使います。

・種類は多数あります。

熱電対

・ぶつけて壊れやすいものです。

・白い部分の保護管は取替が出来ます。

・断線がなければすぐに直せます。

砥石

・焼成後に作品の高台のザラつきを研いで仕上げます。

伏せトチ

・歪みを抑える伏せ焼き用のトチです。

以上が、陶芸の本焼きの道具とはなにがあるのでした。

まとめ

本焼きは中が見えにくのでなかなか難しいです。

窯によっては、温度をセットしただけで焼いてくれます。

窯を選ぶ時に設置する場所や環境、窯の質など維持費など色々な要素がありますね。

焼くときでも、道具を使います。

作品を置くときの配置や焼いているときの、釉薬の流れ具合など場所によって、違いがでますので配置は難しいですよね。

棚の高さを変えたりして隙間を作らずにすべての作品に火が通るように、道具を使って並べていきます。

それぞれ役割があります。

窯で焼くときにも、色々な道具を使っていますね。

参考になればうれしいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、陶芸の登り窯・穴窯とはです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント