こんにちは、けいみるるです。

今回は手ろくろで作る湯呑についてです。

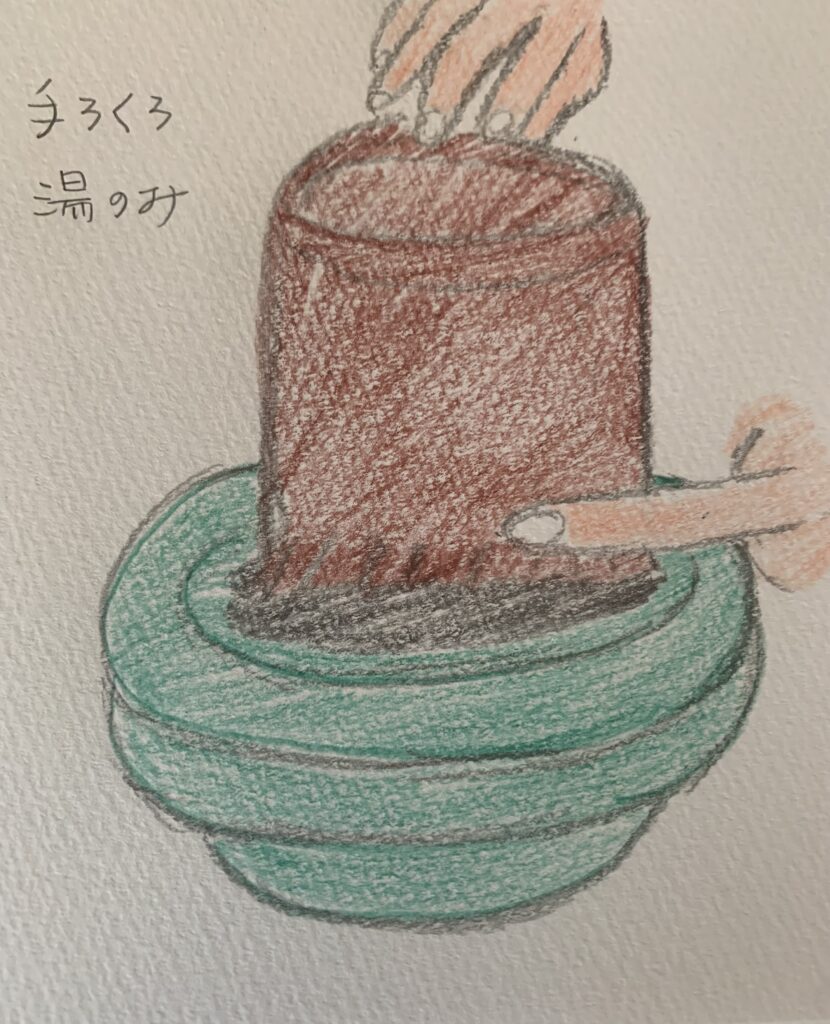

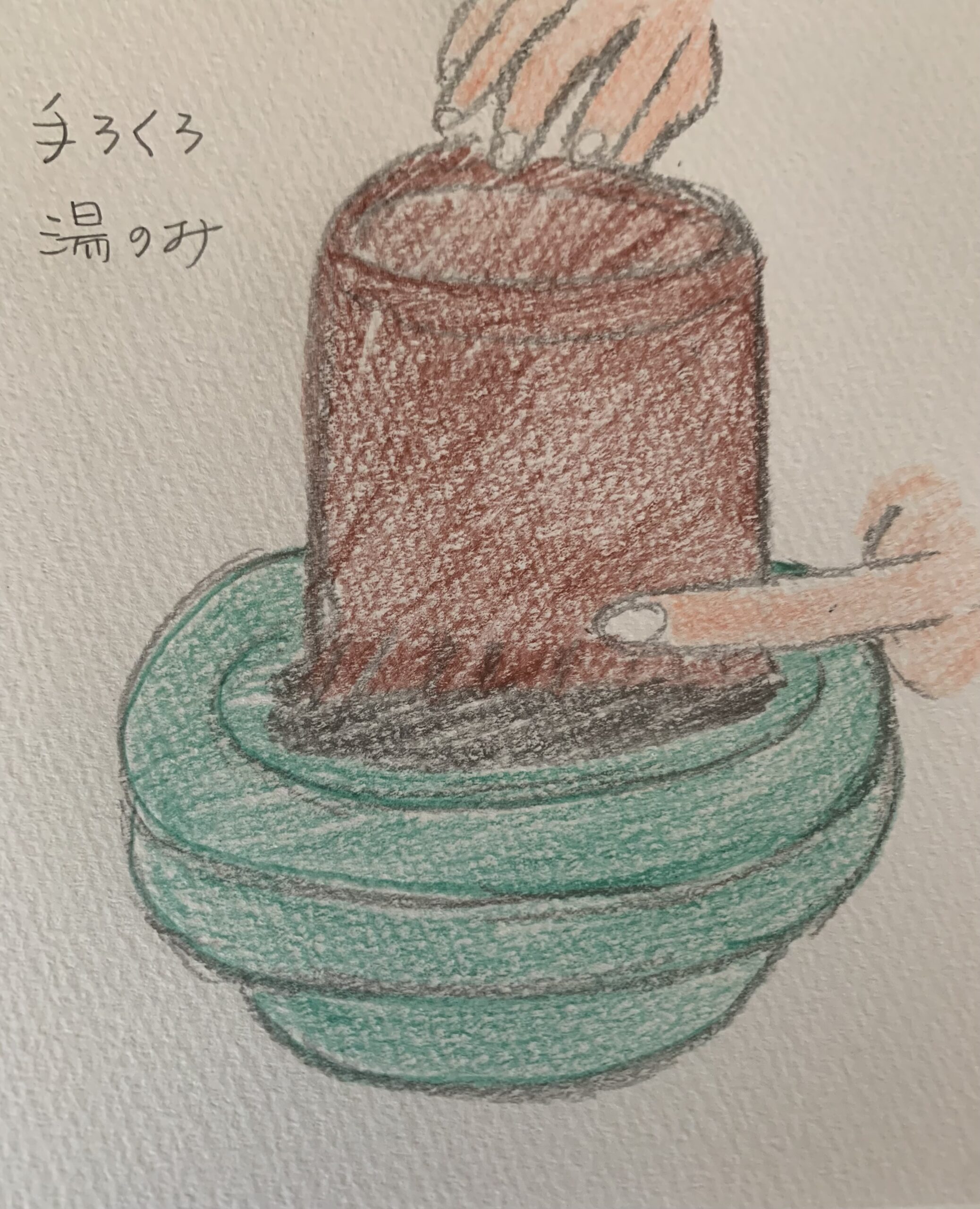

手ろくろで作る湯呑みのイラスト絵図

湯呑とは、

お茶を飲むための器です。

円筒形の器です。

色々な形や色など種類は多くあります。

湯呑と茶碗はほとんどが同じ意味です。

湯呑の特徴は手のひらでお茶の温かさや素材を感じ取ることができます。

湯呑には保温性があり、熱しにくく冷めにくいといわれています。

陶器の湯呑は磁器よりも軽く出来ています。

アフィリエイト広告を利用しています。

手ろくろ・湯呑の作り方を書いていきます。

湯呑の作り方は

手ろくろ

成形の準備をします。

水を入れた容器(大きめ)・なめし皮・切り糸・木コテ・濡れたタオル・粘土300g位です。

①粘土を練ります。

「荒練り」「菊練り」をします。

空気を抜いていきます。

②練り終わったら、丸めていきます。

③手ろくろに中心に練った粘土を置きます。

①〜③は紐作り・玉作りは同じ工程です。

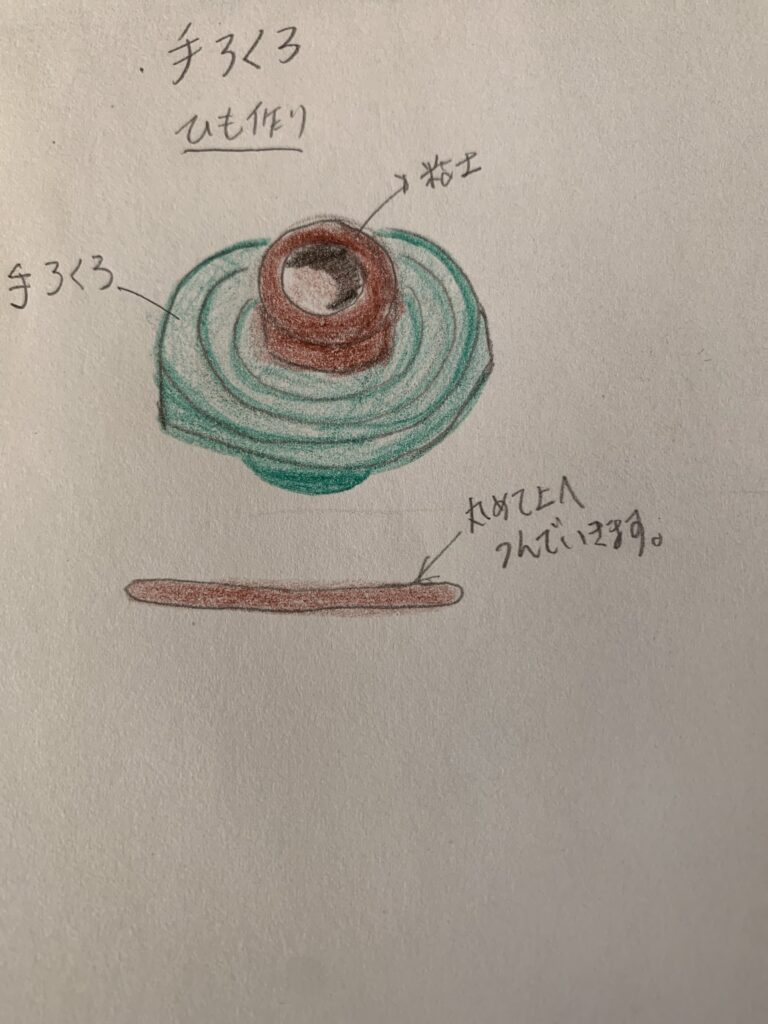

紐作り編

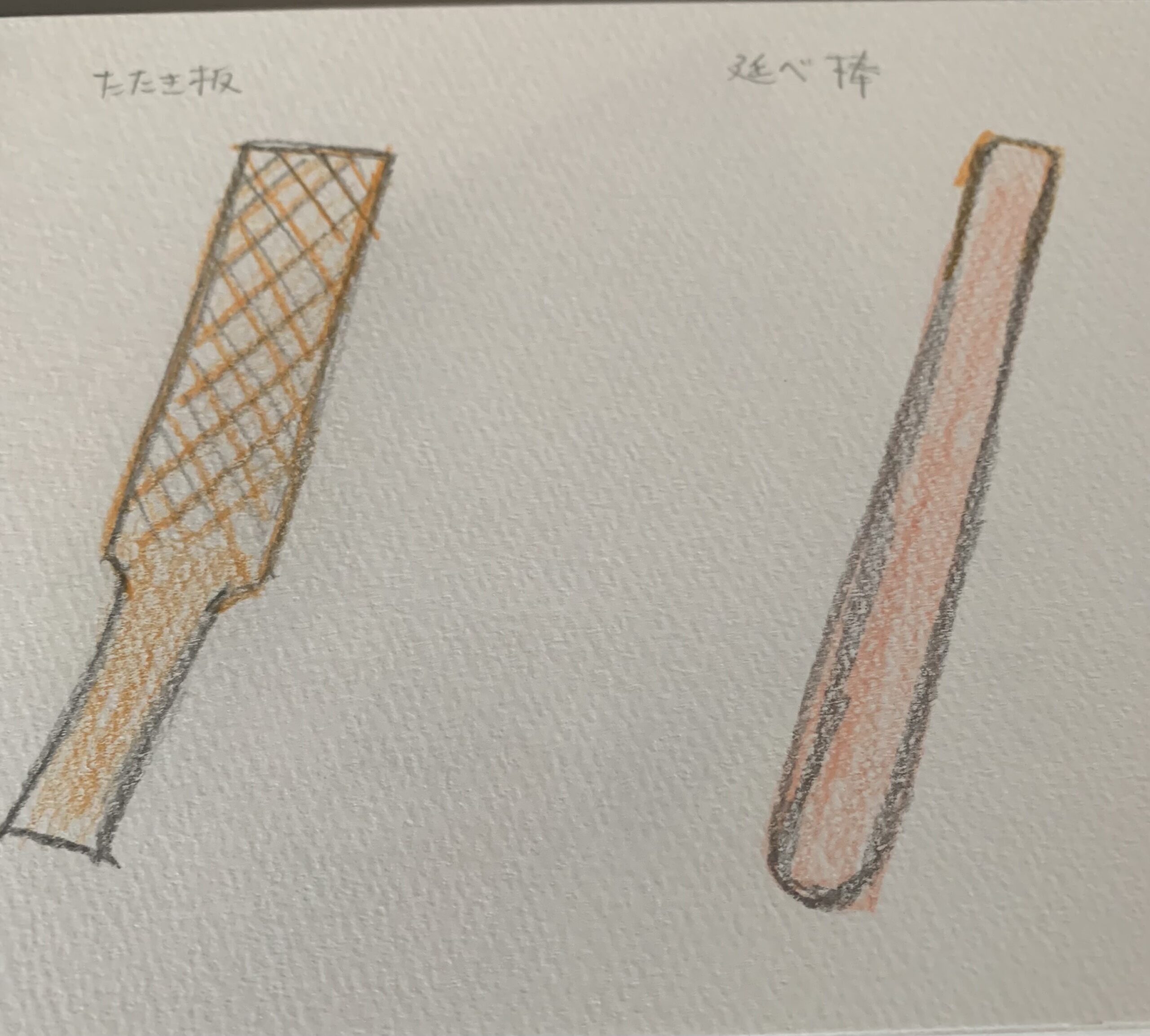

④紐作りでは、粘土を叩いて平らにします。

たたら板2枚ずつ両側にはさみます。

円形になります。

⑤切り糸でたたら板より上に飛び出している粘土を切ります。

切った粘土を外します。

たたら板も外します。

⑥このままだと、歪になっています。

針を使って手ろくろを回しながら湯呑の形を考えて、円形状に切り込みを入れます。

その粘土を外していきます。

そうするときれいな丸い形になります。

⑦切った粘土は丸めてタオルにくるんでおきます。

⑧これが底の部分、高台になります。

⑨紐を作っていきます。

台の上で粘土を両手で紐に丸めていきます。

⑩細長く紐を作ります。

均等に丸めていきます。

⑪作ったら高台に合う粘土を弓できります。

円状の底に、紐を巻いていきます。

⑫紐と底を付けていきます。

指先で上から下に付けていきます。

内側外側両方しっかり付けます。

⑬紐をまた作ります。

湯呑の大きさを考えて積んでいきます。

同じことを繰り返します。

指先で上と下を付けていきます。

※つけていくときには、ひび割れてきますので、あまり時間をかけすぎないようにします。

⑭湯呑の大きさに積み終わったら、仕上げていきます。

※初心者の方には難しいところですが、練習していくとできるようになります。

⑮両手と粘土に水を付けて、手ろくろを早く回しながら整えていきます。

底から横に持っていきそのまま上にあげていきます。

さらに木コテでも整えます。

上げ下げのときには外側から、手を添えながら引き上げます。

⑯整ったら縁を一度弓で、手ろくろを回しながら均一に切ります。

切った所を、なめし皮で整えます。

以上が紐作りです。

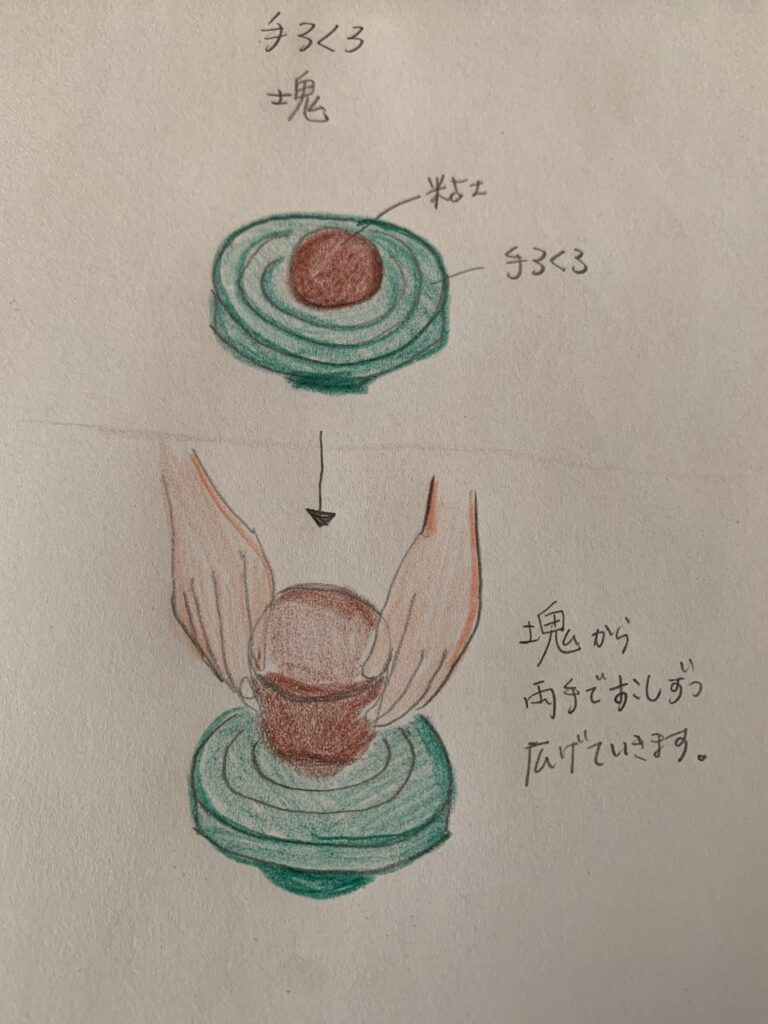

玉作り編

④玉作りでは、手ろくろの中心に置きます。

⑤両手で叩きつけながら、ろくろに固定していきます。

⑥丸めている状態のまま、中心に親指で穴を開けていきます。

⑦底の部分、高台の幅を考えて底を決めます。

⑧穴に入れて親指で穴を少しずつ広げていきます。

そのとき、外側は人差し指と中指で土を、つまみながら広げていきます。

⑨湯呑なので筒状に上に伸ばしていきます。

凸凹にならないよう、手ろくろを回しながら均一に伸ばしていきます。

⑩形が出来てきたら、整えていきます。

手と粘土に水をつけて、手ろくろを回しながら、下から上に伸ばしていきます。

木コテを使って湯呑の形に整えます。

⑪縁を弓で切って、一度整えます。

⑫なめし皮で縁をきれいに整えて完成です。

あとは自然乾燥をします。

削りも手ろくろでできます。

以上が手ろくろで作る湯呑でした。

まとめ

準備も電動ろくろと同じものをします。

違いは電動か手動か、粘土の量が多いか少ないかだけです。

手ろくろは回転が手の力なので途中で止まってしまうなど、やりにくいですがこれも慣れてきます。

電動ろくろとは違う、作品が出来上がるのではと思います。

最初は難しと思ってしまいますが練習を重ねていくうちに、出来るようになります。

楽しくなりますし、癒やされますよ。

ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか?

手ろくろで作る湯呑みの作り方の参考になればうれしいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、手ろくろ・小鉢の作り方です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント