陶芸の豆知識(15)

陶芸の豆知識(15) 陶芸の登り窯・穴窯とは

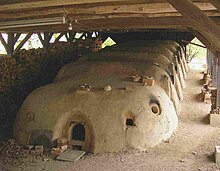

こんにちは、けいみるるです。 今回は陶芸の登り窯・穴窯とはについてです。 登り窯と穴窯という窯を知っていますか。 昔は、電気やガスなどがありませんでしたので、薪を使って器は焼かれていました。 焼き上がるのに、何日もかかる大変な仕事でした。...

陶芸の豆知識(15)

陶芸の豆知識(15)  陶芸の日常(100)

陶芸の日常(100)  陶芸の道具(21)

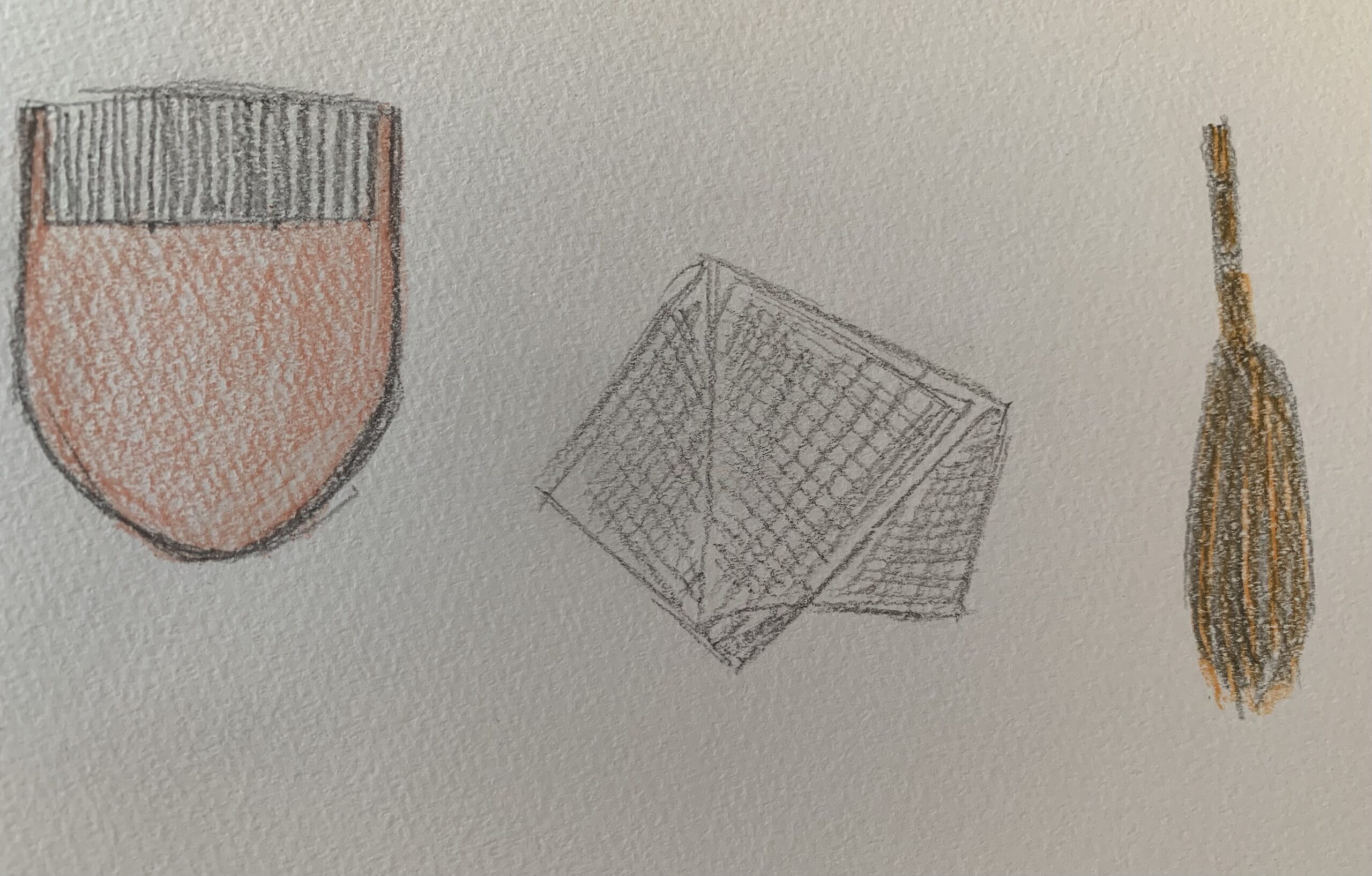

陶芸の道具(21)  陶芸の基本(5)

陶芸の基本(5)  陶芸の道具(21)

陶芸の道具(21)  陶芸の道具(21)

陶芸の道具(21)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  陶芸の日常(100)

陶芸の日常(100)  陶芸の道具(21)

陶芸の道具(21)