こんにちは、けいみるるです。

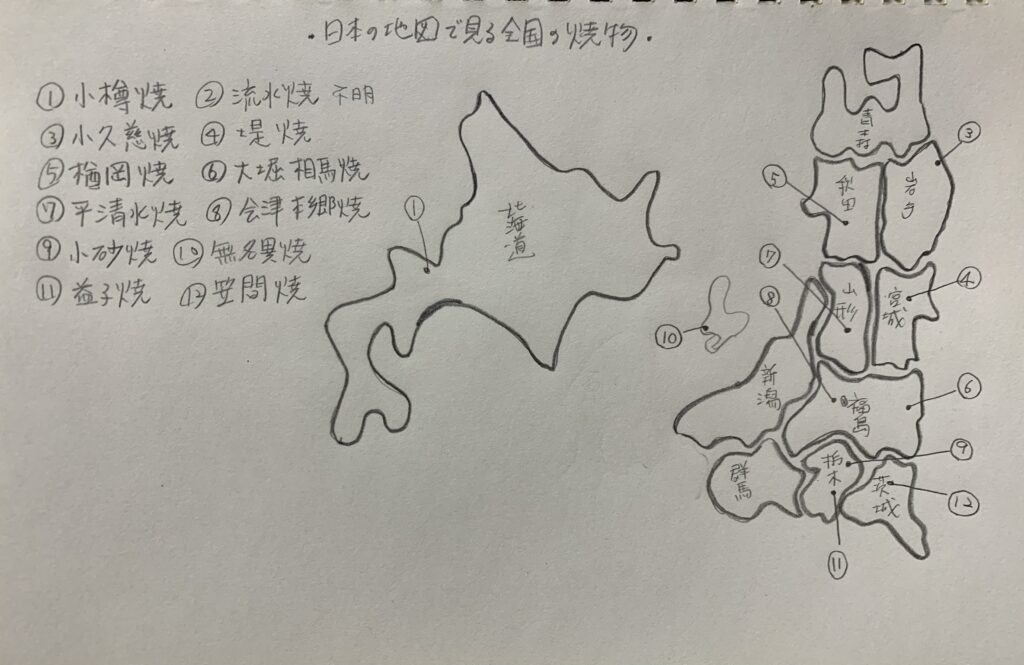

今回は会津本郷焼とは何かについてです。

会津本郷焼という焼物を知っていますか?

どこで作られている焼物でしょうか?

会津本郷焼とは、

陶器と磁器が同時に作られている焼物です。

陶器は、あめ釉と自然灰釉を使っています。

磁器は、呉須によって染付または和洋絵の具で彩画が施されています。

*東北地方

福島県会津美里町

会津美里町は、緑豊かな森林に囲まれています。

山間部と肥妖な土壌の扇状地からなります。

その中を良好な水質の阿賀川や宮川など数本の河川が貫流する内陸盆地となっています。

農業が中心で、稲作をはじめ野菜・果樹などを取り入れた複合経営が行われています。

会津本郷焼とは何かについて書いていきます。

会津本郷焼の見るポイントは

陶器と磁器の両方があり、それぞれの特化した窯元、両方を製造している窯元があります。

磁器には呉須による染付や和洋絵具による彩画等多数あります。

陶器には飴釉と自然灰釉を使っています。

約400年の歴史があり、会津藩主だった蒲生氏郷ゆかりの焼物でした。

会津本郷焼の歴史とは

歴史は古く約400年になります。

1593年に会津若松城主・蒲生氏郷が、お城の修理のために瓦を焼かせたのが始まりといわれています。

江戸時代初期に会津藩主・保科正之が、瀬戸の陶工・水野源左衛門を招いて開窯として発展しました。

江戸時代中期の寛政12年(1800)有田などの窯場で磁器を学んだ佐藤伊兵衛が初めて、磁器焼成に成功します。

陶磁2種の生産が始まります。

明治初期では戊辰戦争・大正時代では火災で、2度の断絶の危機にあいました。。

さまざまな試練を乗り越えらて復興を遂げました。

今日まで伝統を絶やすことなく技術を継承していきました。

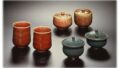

会津本郷焼の特徴は

特徴は、磁器に呉須という青色の絵具を、使った染付や、その他日本古来の絵具は、もちろん西洋の絵具を使った、多色の絵の具等さまざまな種類があります。

青磁・白磁・炭化などさまざまあり光沢や手触りなども多種多様です。

陶器は成形して乾燥させてから素焼きせずに釉薬を掛けて焼成する技法です。

褐色や光沢のある飴釉が代表的な釉薬になります。

その象徴がにしん鉢といいます。

大鉢・花器・食器も名高く特に急須は明治末期に本郷の職人が茶こし部分を発案して、広く知られるようになりました。

会津本郷焼の土

土は、陶器・磁器どちらも地元の白鳳山で、採れる土や石を使っています。

見どころは、陶器は厚みのある作り方です。

会津本郷焼の釉薬

あめ釉・青磁・白磁・炭化などを使っています。

陶器は艶高い釉薬の景色や、磁器は窯によって個性的な作りになっています。

会津本郷焼は染みができたり風合いが変わったりしますが、それもひとつの味合いではないかと思います。

1993年には伝統工芸品の指定を受けられました。

会津本郷焼の今は

毎年8月の第一日曜日の午前4時〜正午まで「会津本郷せといち」が第1日曜日に開催されています。

掘り出しものの陶器が並びます。

夏の風物詩となっています。

花火とともに幕が開きます。

以上が、会津本郷焼とは何でした。

まとめ

400年以上続く会津の伝統工芸品です。

陶器には呉須での染付や日本だけでなく、西洋の絵具を使った色絵など多種多様な作品があります。

伝統的な飴釉の薄茶色の光沢が有名です。

その象徴がにしん鉢というものです。

会津本郷焼には陶器と磁器の両方が使われていて、全国でも珍しいといいます。

会津本郷焼は長い歴史があり、今でも伝統を守り続けているのですね。

1度会津若松に旅行に訪れたことがあります。

そのときはまだ陶芸のことは考えていませんでしたので、ここに焼物があるのはしりませんでした。

改めて、いつか訪れてみたいですね。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございました。

次回は、砥部焼とは何かです。

アフィリエイト広告を使用しています。

コメント