こんにちは、けいみるるです。

今回は花瓶の釉薬掛けについてです。

花瓶の釉薬掛け

筒型

茶マット+チタン

壺型

織部風緑釉+チタン

花瓶には、それぞれ2種類の釉薬が掛かっています。

釉薬を花瓶に掛ける方法について詳しく書いていきます。

花瓶に釉薬を掛けるポイント

花瓶には今回絵付けをせずに、2重掛けで釉薬を掛けていきました。

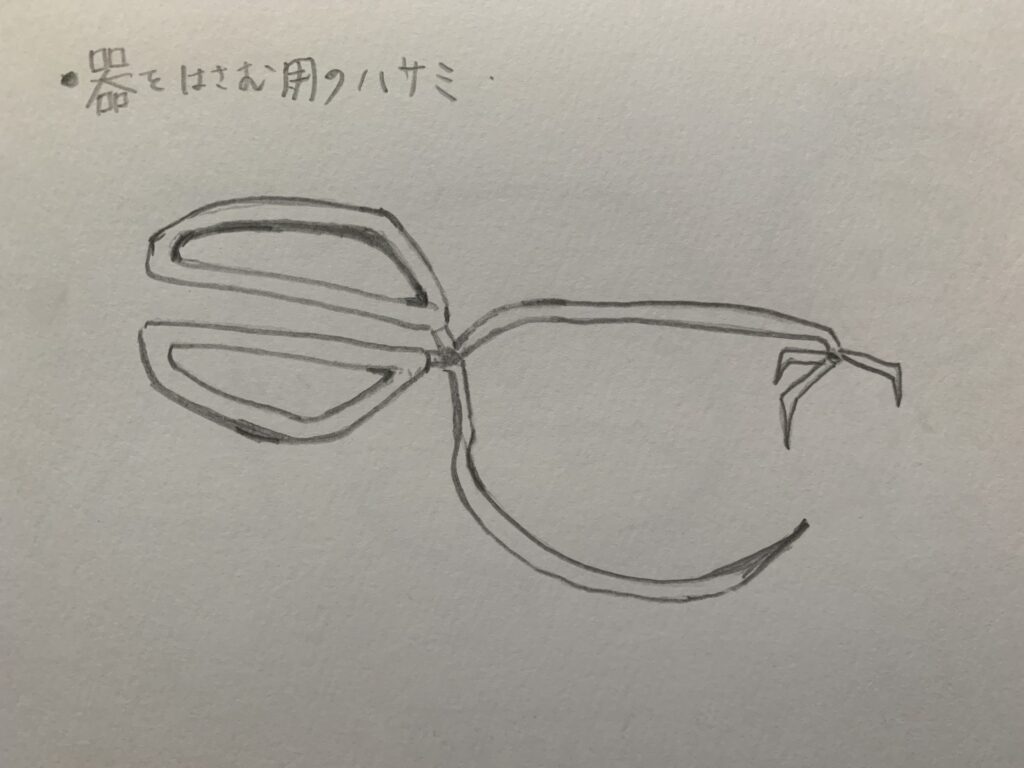

ハサミを使って掛けます。

全体に掛ける時には、ハサミを使ったほうが綺麗に掛かります。

ハサミを使う際は、釉薬の中に作品を落とさないように、しっかりと挟み込んでください。

筒型の花瓶では口縁が小さくて、中側に釉薬がうまくかからない場合があります。

その時は、ジョウロなどの道具で釉薬を少し流し入れて、掛かっていない所に傾けます。

2度掛けのときは、最初の釉薬が乾いてからかけます。

口縁部分だけに掛けるので、手で持って掛けました。

釉薬の掛ける前の準備は

釉薬を掛ける前には、必ずヤスリがけをします。

全体をヤスリでこすったら、カスが出ますので水を絞ったスポンジで拭き取ります。

底と名前の部分には、撥水剤を塗ります。

釉薬の付き方は

釉薬の濃度だけではなく、素地の厚みによって釉薬の付き方が違います。

表面に釉薬がつくのは、素焼きの器が水分を吸収するからです。

素地が薄い場合は、水分を吸い込む量が少ないので、長時間釉薬に浸けてもつく量は変わりません。

花瓶の釉薬掛けは

絵付・釉薬については、器の絵付・釉薬の魅力を御覧ください。

壺型・筒型それぞれ釉薬を掛けました。

今回も2重掛けをしてみました。

*筒型の花瓶に釉薬を掛けました。

絵付けをしないで2重掛けを掛けしました。

釉薬は茶マット+チタンです。

*壺型の花瓶に釉薬を掛けました。

絵付けをしないで、2重掛けをしました。

釉薬は織部風緑釉+チタンです。

2つの器は、釉薬が乾いた後に、手で持って口縁部分にチタンを掛けました。

底に釉薬が付いてしまうと、窯から焼き上がった際に板についてしまい外れなくなるのと、ひび割れてしまいます。

撥水剤は釉薬をはじく役割があります。

釉薬を掛けた後は底の部分をスポンジで拭き取ります。

本焼きとなります。

以上が、花瓶の釉薬掛けでした。

まとめ

花瓶の釉薬掛けを書きました。

2重掛けで釉薬をかけました。

全体にかけるときには、ハサミで掛けました。

乾いてから2度掛けをする時には、手で持って口縁部分に掛けます。

筒型には、茶マット+チタンです。

壺形は、織部風緑釉+チタンです。

それぞれ、どのように焼き上がるのかが楽しみです。

どんなお花を花瓶にいけようかと考えるのも楽しみの一つになりますよね。

お花を飾って花のある生活を楽しみましょう。

花瓶の釉薬掛けの参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、花瓶の本焼・完成です。

にほんブログ村

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント