こんにちは、けいみるるです。

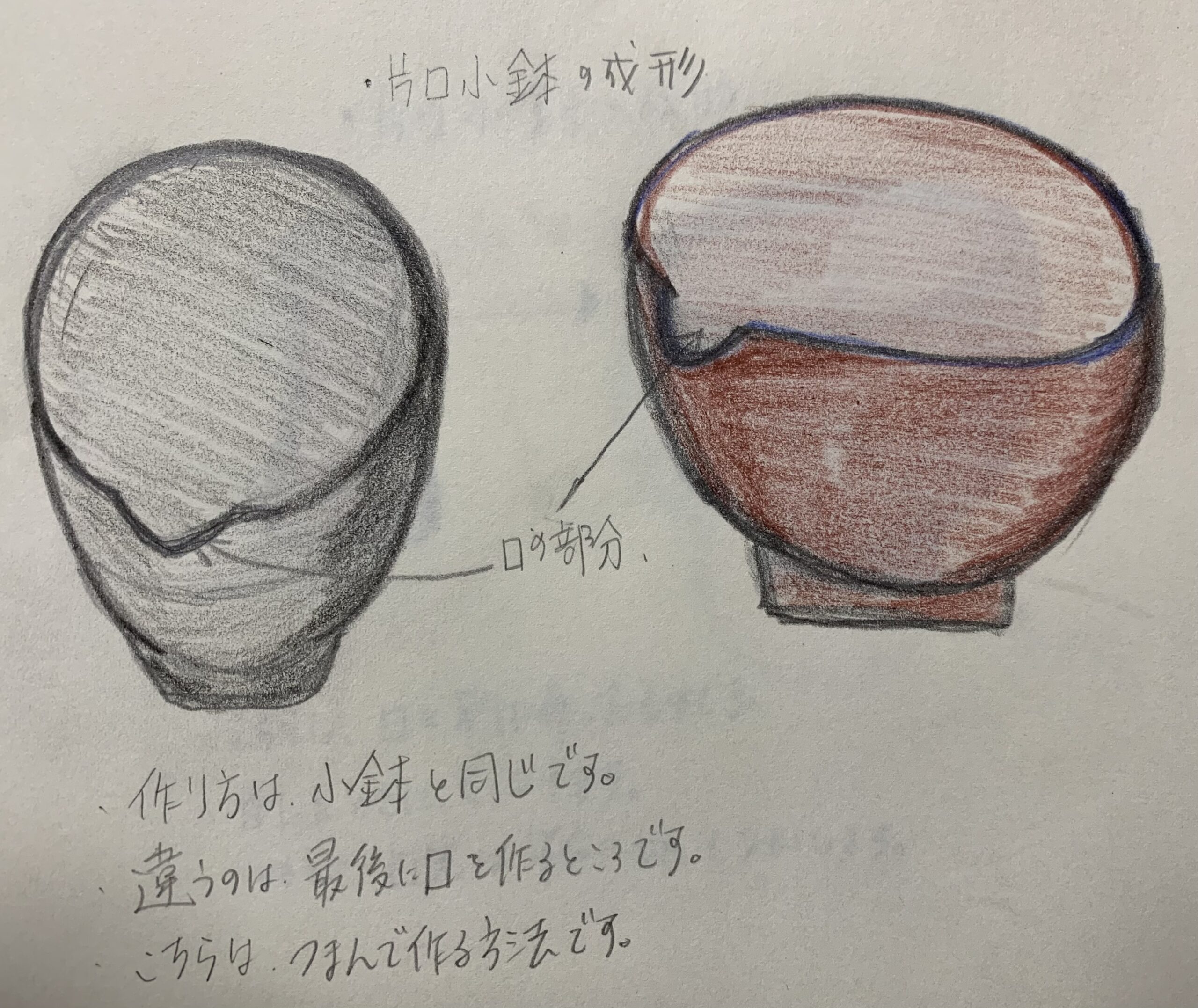

今回は、片口小鉢の削り方についてです。

片口を付けた本体の削り

注ぎ口を半分に割って、本体に取り付けています。

片口小鉢の削りでは

片口を半分に切ります。

口元にあてて、取りつける部分を鉛筆で薄く線を書いておきます。

本体に、穴を丸く開ます。

片口小鉢の削り方を書いていきます。

片口小鉢の削り方のポイントは

*片口を本体に付けていきます。

*片口は、半分に切って、切った半分を使います。

*本体は、片口を合わせるところに、印をつけて付ける部分に穴をあけます。

*本体は、高台を削り、全体を軽くなるまで削ります。

片口小鉢の削り方は

ろくろに直接置いて、固定用粘土をつけています。

電動ろくろ

削り方は、器の削りてどうやるのを御覧ください。

片口小鉢の本体の削りの手順

①底の部分を削ります。

②高台を作ります。

③腰から口元まで軽くなるように削ります。

④高台は、輪高台です。

片口の半分の状態

片口のつける手順

①作っておいた片口を半分に切り離します。

②本体は片口をつける部分に、鉛筆で印を薄くつけます。

③本体に丸く穴を開ます。

④穴をあけた部分に、片口の半分を付けます。

⑤つけるときは、ドベを使って接着します。

⑥くっつけたら、取れないようにしっかり抑えます。

⑦細い棒で付けた部分を押し付けて取れないようにします。

⑧最後に、スポンジで全体をならします。

⑨底の部分に、陶印を押します。

以上が、片口小鉢の削りの完成です。

まとめ

片口小鉢は、小鉢に口が付いていることをいいます。

今回は、片口を別に作ってくっつけました。

半分に切り離して、微調節しながら本体に付けていきます。

取れないように、しっかり押し付けておきます。

その後に、細い棒でなでつけます。

ここが、ポイントになります。

参考になれば嬉しいです。

乾燥をしてから素焼きにしていきます。

次回は、片口小鉢の釉薬掛けです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント