こんにちは、けいみるるです。

今回は器の使い方や贈るときの方法・金継ぎについてです。

器の使い方はとは、

料理を盛るときに使います。

送る方法は、

食器同士がぶつからないように1つずつ緩衝材で包んで、段ボールに隙間なく埋めることです。

金継ぎとは、

割れた陶磁器や漆器などを、漆と金粉を使って修復する日本の伝統的な技法です。

古くから伝わる技術であり、破損した食器を直すことです。

器の使い方や送るときの方法・金継ぎを書いていきます。

器の使い方では

器は作ったら終わりではなく、これから日常で使ってもらいたいです。

器は使い込むうちに、色合いが変わります。

使ううちに愛着もわいて、長く使うほど味わいもでてきます。

うまく作れるようになれば、大切な人にもプレゼントとして送りたいですよね。

乾燥・カビでは

一度だけ使った器をそのまま棚に閉まって、しばらくぶりに出してみたらカビが生えていました。

その原因は何なのか、それは水洗いしたあと乾燥が十分でないまま閉まったのが原因です。

棚にしまう際は十分に乾燥して水気をとることがカビを防ぐ方法です。

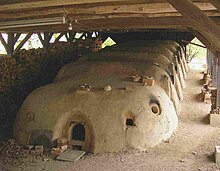

漆・金継ぎとは

割れた陶器を補修するものは、漆(うるし)を使います。

日本では昔から壊れた焼物を漆で接着して継いた跡を金や銀で彩る「金継ぎ」という、直し方があります。

すべて安全な天然素材を使っています。

この技術は専門家でないとできないほど、難しいといわれます。

中には、エポキシ樹脂で、誰でも直せることができる接着剤があります。

梱包は

焼物を送るときに、どのように詰めたら割れることなく届けることができるのでしょう。

輸送中に箱は車の揺れや、持ち運びの際に衝撃を受けたりします。

その時にしっかりと箱詰めしていないと、割れてしまう原因になります。

衝撃に耐えられるようにするには焼物同士が触れないことと、下の焼物への重量が、かからないようにするのが大切です。

気泡緩衝材にしっかり包んで隙間なく揺らしても、動かないように適度に箱詰めします。

桐箱は

焼物を収める箱があります。

その箱は桐(きり)でできています。

蓋付きのものです。

これも焼物だけではなく掛軸や風鎮・数珠・美術品にも保管用として使われています。

桐にも、虫を寄せつかせない成分が含まれています。

多量にタンニンという防腐剤の成分が入っていいるので、湿気のある日本の風土でも腐りにくいのと細菌の繁殖も抑えるので長期間使うことができます。

素材じたいが比較的柔らかく空気をたくさん含んでいるために、火災のときに中まで燃えにくいといわれています。

黄色の布は

また高級な茶碗には、黄色い布に包まれています。

桐箱にしまうときに、そのまま作品をいれるのではなく黄色い布などを包んで入れることが多いです。

この布の名称があり、うこん布といいます。

植物のうこんは、布を鮮やかな黄色に染めるだけでなく、防虫効果もあることからこのうこん布が使われるようになりました。

焼物に限らず他の工芸品を、包むのにも使われていました。

その名残がまだあり焼物を包むのには黄色い布が、使われていることが多いようです。

以上が、器の使い方や送るときの方法・金継ぎでした。

まとめ

器も長く使うとほどに愛着が湧いてくると思います。

保管の方法も知ることは、長持ちさせるためには大切ですね。

黄色い布や桐箱に入った器は高級感を感じますね。

桐箱の値段も、ピンキリですね。

黄色布もそれほど、高くはないです。

大切な人に自分の作品を、黄色布に包んで桐箱に入れたらとてもいいプレゼントにあるのではないでしょうか?

器を大切に使うためには、一つ一つに手間暇をかけるのだと思いました。

焼物は繊細なものですね。

参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、陶芸の作業台とその他の道具とはです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント